Григорян: Полвека в Эстонии. Часть 3

Это было время, когда жизнь текла по особым правилам. На семинарах по истории КПСС кипели нешуточные страсти, а неосторожное слово могло стоить комсомольского билета. Но за строгостью системы скрывался иной мир — мир студенческой солидарности, где однокурсники поддерживали друг друга, а преподаватели становились не просто наставниками, а почти родными людьми. Это рассказ о времени, когда для вступления в партию приходилось идти на хитрости, скрывая образование, а золотое кольцо на пальце могло стать поводом для партийного разбирательства.

Особенно негодовала преподаватель по истории КПСС с фамилией Герштейн или Гарштейн, точное имя не помню. Она вела у нас семинарские занятия. Эта сверхидейная дама требовала исключить из комсомола моих однокурсниц, что фактически означало в будущем удаление из университета. Многие мои сокурсники, в их числе и я, были категорически против такого решения. Но система оказалась сильнее нас.

Помню, на одном из её семинаров, говоря о революции 1905 года в Москве, я нечаянно употребил такое выражение, как «происки большевиков». На партийном собрании факультета, где я не мог присутствовать по причине беспартийности, та же самая мадам обозвала меня случайным человеком на историческом факультете и потребовала проверить, кто принимал у меня вступительные экзамены. Оказалось, что экзамены принимали декан Игорь Кашкин и известный литературовед профессор Евграф Покусаев. Вышел пшик, как говорится, «раздули из мухи слона — и муха лопнула». Обо всём этом мне стало известно от моего научного руководителя И.В. Пороха, который дружески предупредил меня впредь быть осторожным в своих высказываниях.

В один из летних дней я познакомил И.В. Пороха с моим отцом. Оказалось, что оба они в годы Второй мировой войны сражались в составе Второго Украинского фронта. Это их быстро сблизило. После этого Игорь Васильевич проявлял ко мне поистине отеческое внимание, оберегал от ошибок молодости, учил жизни, давал нужные советы. Когда я переехал в Тарту, он, будучи лично знакомым с Юрием Лотманом и Рэмом Блюмом, написал им письма с просьбой поддержать меня в трудную минуту.

Порох — это не его псевдоним, а настоящая фамилия, хотя очень точно характеризует его образ жизни. В его 75-летие еженедельник «Земское обозрение» о нём написало:

«Игорь Васильевич никогда не был «маленьким» и «великаном» казаться не стремился. Порох изменялся, но не искривлялся. Он изменился – с возрастом, с жизненным опытом, ударами судьбы, с профессиональной зрелостью. Вехами его деятельности выросли книги и статьи, лекции и семинары, студенты и аспиранты. Он прежде всего – Мастер. В любом деле он основателен, масштабен, оригинален и энергичен. Его источниковедческие работы – фундаментальны, его лекции – блестящи, его ученики – «с искрой Божьей». Он обладает мощным биополем, попадая в которое, люди становятся интересней и жизнерадостней, искромётней и камертональней. Он – Порох! И это о многом говорит людям, посвящённым в таинства исследовательской работы и муки творчества». Таким был мой первый научный руководитель и наставник, который ушёл из жизни в 1999 году.

В 1968–1969 годы, после событий в Чехословакии, обстановка в стране резко ухудшилась. Цензура ужесточилась, начались преследования. В ответ возникло диссидентское движение, которое больше носило правозащитный характер, поскольку апеллировало к советским законам и официально провозглашаемым ценностям. Наряду с ростом диссидентского движения возродилось и стукачество, точнее, оно никогда в СССР не исчезало, просто его стало больше. Стукачи появились повсюду, особенно после того, как в Саратовском юридическом институте была «раскрыта группа» т. н. диссидентствующих студентов, некоторых из которых я знал. Все их «диссидентство» сводилось к чтению каких-то запрещённых книг.

Нагнетая страхи, тоталитарная система сама боялась людей, особенно просвещённых, грамотных, с критическим мышлением. Она их люто ненавидела, но поддерживала всякого рода холуёв и подхалимов, из которых чаще всего вербовались в стукачи. Стукачи появились и на нашем курсе, но они вели себя тихо. Иногда гадали, кто бы это мог быть, однозначно понимая, что сама тоталитарная модель управления взращивает стукачей.

Стукачество помогало не очень одарённым, но харизматичным людям без определённых усилий и труда карабкаться по карьерной лестнице вверх. Во время учёбы большая часть студенчества о карьерном росте не думала. Студентов больше волновал вопрос, как успешнее сдать очередную сессию. Это была основная установка. Любой экзамен – это всё-таки стресс, большая психологическая нагрузка (страх, чувство тревоги, неуверенность и т. д.). Одновременно это ещё и физическая нагрузка: недосыпание и недоедание, которые приводят к физическому истощению организма. От результатов сдачи экзамена зависело, будет ли стипендия, которая была настолько мизерная, что через пару недель быстро кончалась.

К моему удивлению, сегодня вновь возродилась эпоха холуёв, карьеристов и разного рода проходимцев. Цель стукачества не изменилась, но разнообразнее стала по форме. Стучать стали как по поводу, так и без повода, не только за сегодняшнее поведение, но и за прошлые действия. Самой уязвимой точкой в имидже любого эстонского политического или общественного деятеля стало его советское прошлое, особенно графа принадлежности к Коммунистической партии. Даже не допускается мысль о том, что в партии могли быть честные и порядочные люди. На эту тематику спекулируют все, кому не лень.

Все проблемы, безо всякого анализа, пытаются свалить на абстрактное «наследие совка», хотя прошло более 30 лет со дня развала СССР и уже подросло новое поколение. Одни политики тщательно стараются скрыть факт принадлежности к партии коммунистов или комсомолу, другие пытаются использовать такой факт в кампании разоблачения и травли, чтобы убрать конкурента и занять его место. Боясь правды, некоторые бывшие коммунисты также придумывают разного рода небылицы, утверждая, что в КПСС их вынудили или заставили вступить. Другие, от страха перед толпой, перейдя в противоположный лагерь, обожествляют всех противников режима, доказывая, что это диссиденты в 1991 году развалили СССР, что это они сыграли первостепенную роль, хотя этот факт никак не подтверждается.

Многие ангажированные аналитики забывают, что оппозиция против КПСС возникла внутри самой партии и на самом верху, что многие борцы против тоталитаризма вышли из рядов этой же самой политической организации. Точно так же, как в Средние века еретики вышли из лона церкви, борясь против ортодоксии и мракобесия.

Меня никто лично не заставлял вступать в Компартию. Более того, чтобы вступить в неё, мне пришлось устроиться на работу рабочим-слесарем котельного участка, т. к. вступить в партию из рабочих было легче. Благо у меня было «Свидетельство о присвоении мне квалификации слесаря-сборщика» (фото прилагается).

Чтобы поступить на работу слесарем, мне пришлось скрыть своё университетское образование, поскольку с высшим образованием в рабочие не хотели брать. Проработав чуть больше года на фабрике, как требовалось по Уставу, я подал документы для приёма кандидатом в члены КПСС. Кандидатский стаж, определённый Уставом КПСС для вступающих в партию лиц, необходим был для того, чтобы они смогли «глубже ознакомиться с Программой и Уставом КПСС и подготовиться к вступлению в члены партии». Срок кандидатского стажа равнялся одному году. Кандидаты имели такие же обязанности, как и члены КПСС, но пользовались правом совещательного голоса, не участвовали при голосовании и не избирались в состав партийных органов.

Но и здесь не обошлось без борьбы. Как говорится, «шила в мешке не утаишь», всё тайное рано или поздно становится явным. На трикотажной фабрике в городе Горисе меня стали часто привлекать на замещение разного рода служебных должностей, когда кто-то уходил в отпуск. Помогал отделу кадров, инженеру по технике безопасности, товароведам, особенно когда браковали продукцию фабрики в других республиках, выезжал на Всесоюзную ярмарку, чтобы помочь дирекции с документацией на русском языке, и многое другое.

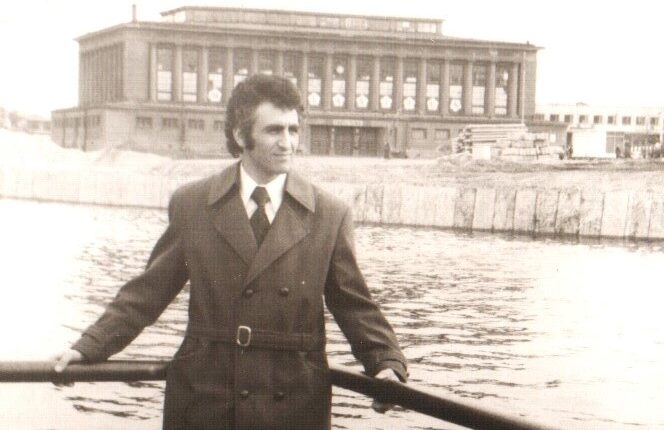

Благодаря этим командировкам (см. фото), используя служебное положение, я впервые приехал в Тарту на майские праздники в 1973 году, где и вновь встретился с Ниной, моими дорогими эстонскими студентками, а также, как уже писал, с Й. Калитсом (фото прилагается).

Сразу после возвращения из Тарту я изъявил желание вступить в партию, но первый секретарь Горисского райкома КП Армении почему-то воспротивился. Чтобы обосновать свой отказ, он прислал двух инструкторов райкома партии проверить мою идейно-политическую готовность быть в рядах КПСС. Эти два «товарища» со средним образованием вызвали меня к себе в кабинет и устроили экзамен на знание истории КПСС. Это выглядело довольно комично. На все их довольно примитивные вопросы я давал развёрнутые ответы.

Не сумев придраться к моим знаниям, они стали запугивать, что, мол, я оформлен на место рабочего, но таковым не являюсь, ибо часто привлекаюсь к выполнению разного рода служебных обязанностей служащего. Я не стал отказываться от этого, отметив, что быть привлечённым к работе служащего — это ещё не означает быть служащим. Во-вторых, я всё время получаю зарплату рабочего, которая была меньше, а это уже дискриминация. В-третьих, обратил внимание, что товарищи из райкома не в ладах с генеральной линией партии, которая в своей Программе записала о необходимости «вовлечения новых миллионов трудящихся в управление государственными делами и производством».

Когда до главного партийного босса районного масштаба донесли результаты этих собеседований, он попал в цугцванг и был вынужден капитулировать. Оказался бессилен в борьбе с той демагогией, которую пришлось применить в качестве ответной меры.

В тоталитарном государстве номенклатурный партийный работник высокого ранга существует для некой мифической цели, даже если он в неё сам и не верит. Показать, что он идёт против этой цели, значит поставить его в патовую ситуацию или под удар.

На заседании Бюро райкома партии 13 мая 1974 года, во время обсуждения моей кандидатуры, первый секретарь райкома вдруг обратил внимание на моё золотое кольцо, которое я носил на пальце левой руки. «Что это за буржуазный пережиток?» — выпалил он. «Да, у Леонида Ильича есть золотой перстень в сейфе, но он надевает его лишь при приёме зарубежных гостей. А что у вас это кольцо означает?» — спросил он. Я не стал оправдываться или долго объяснять, а в ответ на вопрос дерзко задал ему встречный: «А что у вас означает завязанный галстук?»

От злости он потерял дар речи, но промолчал. Он отыгрался на моём отце, вынеся ему выговор с занесением в личное дело под надуманным предлогом, что во время его нахождения в двухмесячной командировке в Москве на фабрике произошла кража.

Надо было срочно уезжать, ибо было ясно, что если я ещё месяц останусь на работе, то под любым предлогом могут со мной также сыграть какую-либо другую шутку. Как только я получил билет кандидата в члены КПСС, то сразу стал собираться к выезду в Тарту. Мне больше от Гориса ничего не нужно было. Всего этого было достаточно, чтобы мой университетский диплом «заработал» и меня взяли бы на соответствующую работу по специальности историка. Из кандидатов в члены КПСС перешёл, как и требовалось по уставу, в Тартуском университете в 1975 году.

Комментарии закрыты.