Григорян: Полвека в Эстонии. Часть 9

После защиты диссертации карьера автора быстро пошла вверх: степень открыла новые возможности, но вместе с ними выросли и требования к работе, что особенно ощущалось в условиях строгой идеологической цензуры того времени.

После защиты диссертации моя научно-педагогическая карьера стремительно пошла вверх. Во многом это было связано с тем, что в университете людей оценивали по тому, какая у них учёная степень или какое звание. Привыкли считать, что всякий человек со степенью – всегда учёный, а человек без степени – не учёный. Должен огорчить: как права на вождение автомобиля ещё не делают человека Шумахером, так и степень не даёт гарантий, что человек станет учёным или талантливым лектором.

Кандидатская диссертация – это квалификационное испытание, указывающее на способность человека заниматься наукой. Она делает человека не только специалистом в своей области, но и учит его системно подходить к решению сложных задач, критически анализировать информацию и эффективно аргументировать свои выводы. Процесс написания диссертации воспитывает у учёного навыки, которые полезны не только в академической среде, но и в любой профессиональной деятельности. Например, помогает развивать терпение, настойчивость и внимание к аргументам и фактам, что особенно важно в условиях быстро меняющегося мира.

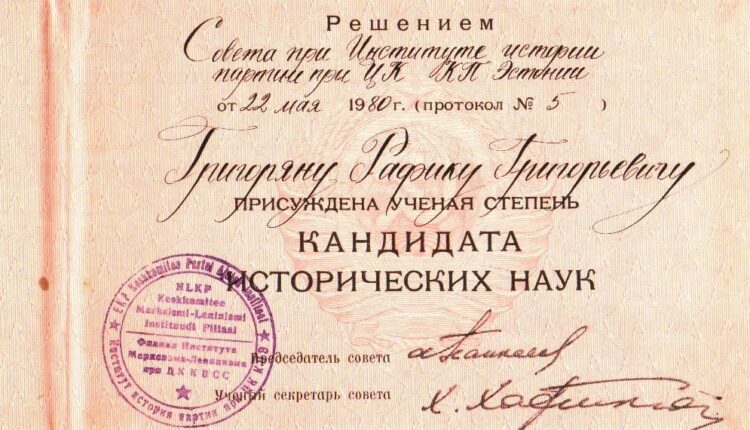

В 1980 году, после получения диплома кандидата наук, я стал старшим преподавателем, а в 1983 году получил аттестат и звание доцента, что стало важным этапом в моей профессиональной карьере. В Советском Союзе не только утверждение учёных званий и степеней происходило централизованно в ВАКе, но и заполнение дипломов и аттестатов также осуществлялось единообразно. Надо было ждать, пока нужный человек с каллиграфическим почерком – штатный сотрудник ВАКа – выйдет из отпуска и подпишет диплом или аттестат со всеми положенными вензелями (фото прилагается).

Доцентов часто привлекали к разработке учебных программ, участию в научных конференциях и публикации научных статей, что позволяло им оставаться в авангарде научного прогресса. Учёное звание доцента существенно повысило мою учебную нагрузку. К тому же кафедра старела в физиологическом плане. С доцентом Эном Брауном, родившимся в 1948 году, мы долгие годы считались самыми молодыми преподавателями на кафедре. В отличие от меня, у Эна не было базового исторического образования – он окончил математическое отделение Таллиннского пединститута. Но упорство и страсть к знаниям компенсировали отсутствие у него формального исторического образования и привели к заметным достижениям.

Преподаватели кафедр общественных наук часто сталкивались с двойной или даже тройной нагрузкой. Это объясняется несколькими факторами:

Во-первых, преподаватели должны были проводить лекции и семинары, разрабатывать учебные планы и методические рекомендации, принимать и проверять контрольные работы и экзамены.

Во-вторых, помимо учебной деятельности, они обязаны были заниматься научными исследованиями, писать статьи, участвовать в конференциях, периодически проходить курсы стажировки в ведущих университетах страны и поддерживать свой уровень квалификации.

В-третьих, преподаватели должны были выполнять разного рода административные обязанности: участвовать в работе кафедры, партийных, профсоюзных и прочих собраниях, руководить студенческими научными кружками и т. д.

Эти три направления отнимали у нас много времени и сил, что приводило к перегрузке и негативно сказывалось на личной жизни и общем состоянии здоровья. Преподаватели вынуждены были балансировать между этими обязанностями или, говоря проще, относились к ним критически и пытались всячески уклониться от их исполнения.

За границу нас не очень-то охотно пускали. Поездки в капиталистические страны были строго ограничены, и разрешались лишь особо избранным и «надёжным».

Ограничения на выезд граждан за границу существовали по ряду причин:

а) Коммунистическая власть стремилась контролировать любую информацию и оградить советских людей от влияния так называемых «чуждых западных идей и культуры». Считалось, что выезд за границу может привести к идеологическому «загрязнению» умов советских граждан. Власть боялась гласности и дискуссий на идеологические темы. Единственно правильной и официальной идеологией считался марксизм-ленинизм, а все остальные политические и философские течения объявлялись враждебными.

б) Все формы массовой информации (печать, радио, телевидение), сфера образования (детские сады, школы, училища, техникумы, вузы) и культуры (литература, искусство, театр, кино) находились под жёстким контролем государства. Вся информация должна была соответствовать марксистско-ленинской идеологии и служить её укреплению.

Цензура строго следила, чтобы в общественное пространство не проникали «буржуазные» и «идеологически вредные» идеи. Инакомыслящих преследовали, изолировали, а особо непокорных заключали в тюрьмы или помещали в психиатрические «лечебницы».

в) Все преподаватели общественных наук обязаны были нести идеологию марксизма-ленинизма в массы: читать лекции в Вечернем университете марксизма-ленинизма, куда направляли руководящих работников предприятий, учреждений, деятелей культуры и науки, включая известных профессоров.

Эта деятельность была сопряжена с риском, поскольку за лекторами пристально следили спецорганы, партийные надзиратели, а иногда и «сверхидейные» граждане, фанатично преданные официальной доктрине. Для них марксизм-ленинизм стал религией, а вожди Политбюро возводились в ранг апостолов. Из таких «сверхидейных» нередко вырастали стукачи, боровшиеся с инакомыслием.

Не случайно в обществе шутили, что преподаватели общественных наук, как сапёры, ошибаются один раз. Сказал не то – вылетел из вуза. Те, кто выражал несогласие с марксистско-ленинской идеологией или распространял альтернативные идеи, подвергались репрессиям. Под наблюдением спецслужб находились профессора Ю. М. Лотман, Р. Н. Блюм и другие нестандартно мыслящие преподаватели.

Кроме лекций и семинаров, мне приходилось выступать с публичными лекциями по линии общества «Знание» или по требованию горкома партии. Такие выступления требовали тщательной подготовки, умения увлечь аудиторию, чётко и доходчиво излагать материал, соблюдая идеологические рамки.

Й. Калитс, один из руководителей республиканского общества «Знание», требовал от членов кафедры активного участия в его работе. Тартуской организацией, состоявшей из трёх человек, руководила Валентина Лукас – милейшей души человек, всегда вежливая и приветливая с лекторами (фото прилагается). Отказать ей в просьбе выступить было невозможно, тем более что мы были ровесниками и дружили семьями. Её супруг, Калле Лукас, выпускник физкультурного факультета Тартуского университета, работал в уголовном розыске. Честно говоря, более интеллигентного следователя я не встречал (фото прилагается). К сожалению, он рано умер от инфаркта – возможно, сердце не выдержало постоянного общения с преступниками. А в 2023 году ушла из жизни и сама Валентина Лукас…

Комментарии закрыты.