Царьков: «Ограбление века» и асимметрия ответственности

Когда экономист Райво Варе заявляет о возможной отмене пенсий в Эстонии через 15-20 лет, общество встречает это прогнозом с олимпийским спокойствием. За этим молчаливым согласием, по мнению автора, скрывается фундаментальный разрыв договора между государством и гражданином. Если банк не может односторонне изменить условия вклада, то почему правительство имеет право пересматривать пенсионные обязательства, превращая граждан в "кредиторов второго сорта"? Автор видит в этом не просто экономическую проблему, а симптом морального банкротства системы, где социальные гарантии становятся разменной монетой, а справедливость приносится в жертву бюджетной "реалистичности".

Государство, которое не отвечает перед своими гражданами, — уже не государство, а просто бухгалтерия по сбору налогов.

Когда экономист Райво Варе говорит, что через 15–20 лет в Эстонии пенсии могут вообще отменить, общество реагирует спокойно — будто речь идёт о прогнозе погоды. Но за этим спокойствием скрывается признание: система больше не работает. А самое страшное — никто даже не пытается её чинить.

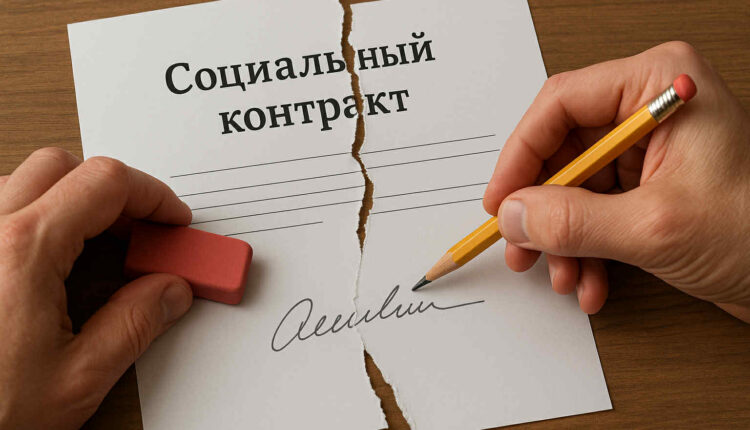

Любое ухудшение условий пенсионной системы — это не просто экономическое решение. Это разрыв негласного договора между человеком и государством. Когда человек выходит на работу, он соглашается ежемесячно отдавать часть заработка, полагая, что это вложение в собственную безопасность — в старость, когда силы уйдут. Государство же выступает гарантом этого соглашения.

Но потом вдруг выясняется, что правила можно менять. Возраст — поднять. Индексацию — заморозить. Формулу — пересчитать. Попробуйте представить то же самое в банке: вы положили деньги под 5% на тридцать лет, а через десять банк говорит: «Будет 3%, и вернём позже». Любой суд встанет на сторону клиента. А если это делает государство — почему-то считается нормой.

В результате гражданин оказывается кредитором второго сорта. Если страна не платит по долгам внешним банкам — это называется дефолт, со всеми последствиями. Если она не выполняет обязательства перед своими людьми — это почему-то просто «оптимизация». Система даже не считает нужным извиниться.

И это не случайность, а отражение глубинной болезни современной экономики. Когда проект прибыльный — выгоды оседают у компаний и их владельцев. Когда убыточный — счёт выставляют обществу: через налоги, инфляцию, урезание социальных программ. Пенсионная система — лишь одна из видимых точек, где этот перекос становится очевиден.

⸻

Есть несколько очевидных вещей, без которых разговор о справедливости просто теряет смысл.

Во-первых — нельзя трогать уже заработанное. Новые правила должны касаться только тех, кто вступает в систему после их введения. Задним числом менять условия — это просто обман.

Во-вторых — решения, которые ухудшают положение граждан, должны иметь последствия. Если власть замораживает пенсии или переносит возраст, это должно считаться нарушением обязательств, с последующей компенсацией.

Дальше — приоритет своих. Когда не хватает денег, в первую очередь нужно выполнять обязательства перед людьми, а не перед внешними контрагентами, консультантами и прочими «прожектами».

И наконец — личная ответственность. Любое решение, ухудшающее права пенсионеров, должно иметь конкретные фамилии. Минимум — запрет для этих людей снова занимать должности в социальной сфере.

Добавьте сюда ещё одно простое требование: честный отчёт. Каждый год — открыто, внятно, без манипуляций: сколько собрано, сколько выплачено, какой прогноз. Если денег не хватает, сначала режьте ненужные льготы и ведомственные «пилоты», а не пенсии.

⸻

На этом месте читатель, наверное, усмехнётся: «Да кто же на такое пойдёт? Ни одно правительство не согласится объявлять себя должником перед собственным народом!» И будет прав. Но именно здесь и проходит настоящая граница — между государством, которое служит людям, и системой, которая обслуживает сама себя.

Когда власть отказывается признавать ответственность перед гражданами, она перестаёт быть властью народа. Она превращается в управленческий аппарат, где всё измеряется удобством чиновников и интересами капитала.

Абсурдность этих требований — не в их сути, а в том, что мы привыкли считать их невозможными. Мы так долго живём в мире, где государство подчиняется рейтингам и бюджетным строкам, что само ожидание справедливости стало выглядеть наивно. Но это и есть точка разрыва: пока общество мирится с тем, что «реализм» важнее справедливости, власть будет считаться возможным экономить на людях и списывать на кризис то, что на самом деле является моральным банкротством.

⸻

Пенсионная система — это не бухгалтерия. Это лакмус зрелости государства. Либо мы закрепляем принцип справедливости и ответственности власти перед гражданами, либо признаём честно: «контракт» с народом — это просто бумага, которую можно переписывать каждый раз, когда цифры не сходятся. В первом случае будет доверие. Во втором — только цинизм и отток людей.

Мнения из рубрики «Народный трибун» могут не совпадать с позицией редакции. Tribuna.ee не несёт ответственности за достоверность изложенных в статье фактов. Если вы имеете альтернативную точку зрения, то мы будем рады её также опубликовать.

Комментарии закрыты.