PARAZIТЫ стали завершением театрального октября-2025

В театре MonReflets состоялась презентация романа Сергея Фурманюка «Паразиты».

Роман называется «Паразиты». А перформанс, который подготовила «труппа Red House» — друзья автора книги, артисты Наташа Дымченко, Артём Гареев, Александр Домовой, Александр Кучмезов, Сергей Немо, Вадим Малышкин и Павел Корнышев, на афише был обозначен: «PARAZIТЫ». Игру созвучий надо понимать так: ТЫ (автор и каждый из великолепной семёрки, участвовавшей в представлении) ПОРАЗИ зрителей, пришедших сюда, и читателей книги, которая, как и перформанс, действительно поражает, увлекает и заставляет задуматься о смысле нашего с вами существования.

Система Станиславского спасёт мир?

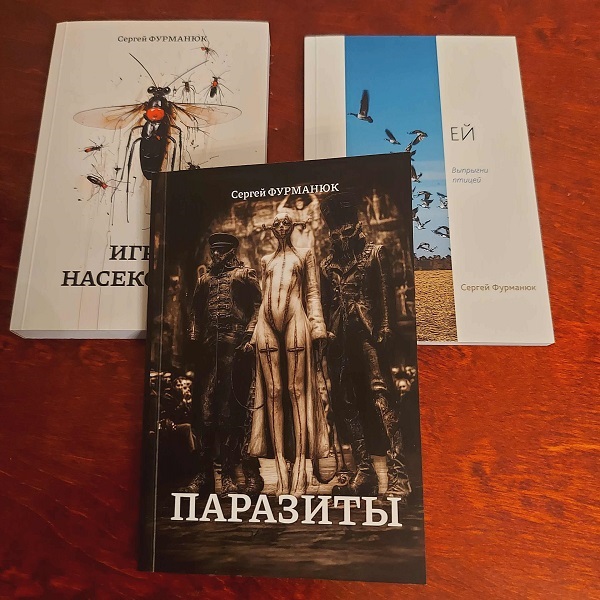

«Паразиты» — четвёртая книга Сергея Фурманюка, в течение 18 лет — с момента окончания Школы-студии МХАТ — проработавшего артистом Русского театра. По жанру: роман-фантасмагория, сюрреалистическая театральная буффонада, книга очень весёлая и читается легко — буквально проглатывается, хотя в ней заложено немало горьких откровений и стремления говорить с читателем на высоком философском уровне, тем самым возвышая его и веря в него.

Но кто сказал, что умная книга обязана быть скучной?

Хороший, выразительный и чистый русский язык. Нетерпимость к фальши. Сюжет, в котором узнаваемая суровая и часто жестокая реальность сочетается с лихо закрученной интригой и мистическим визионерством. Сергей Фурманюк умеет войти в доверие к читателю, убедить его — и вдруг предупредить: здесь не только правда, но и игра. Его, авторского — но и твоего, читатель, воображения. А удаётся это потому, что автор — это видно из текста «Паразитов» — не просто глубоко знает мировую культуру: не одну только литературу, (сам он говорит, что ближе всего из писателей ему Луи Фердинанд Селин, однако кажется, что здесь рядом и Чарльз Буковски); а и музыку, и изобразительное искусство, но и находится внутри неё. Стремится осваивать её богатство и постоянно задаёт себе вопрос, как с ним обращаться и жить?

А ещё — книга прекрасно издана, и сюрреалистистические иллюстрации Анатолия Стюфа полностью гармонируют с её месседжем.

Перформанс был стильным и эффектным концентрированным выражением того впечатления, которое возникает при чтении книги.

В начале — точнее, ещё до начала представления — на сцене одинокий Артём Гареев в элегантном смокинге. Как в этюде на публичное одиночество, замкнут в себе, ничего не замечая, с аппетитом величественно ест курицу. Мгновенно вспоминается: «Франция, господин де Мольер, перед вами в кресле. Она ест цыпленка и не беспокоится». Реплика Людовика XIV из булгаковской «Кабалы святош». А отсюда тянутся ниточки к «Театральному роману». Ведь и «Паразиты» — театральный роман.

Если я сейчас скажу, что эта штука посильнее «Фауста» Гёте (помните, чьи слова?) и становится где-то близко к «Театральному роману» Булгакова, вы же не поверите? А для меня это во многом так. Роман Сергея Фурманюка — не жизнеописание Фурманюка Сергея Сергеевича, г. р. 1981, а автобиография души. Того самого человеческого духа, жизнь которого призывал исследовать Станиславский. Для героя романа система Станиславского — единственный ключ к спасению от надвигающейся катастрофы.

Чёрный клан атакует

В качестве кабалы, т. е. лживого, мертвящего, разрушительного начала в романе выступает глубоко законспирированный чёрный клан эмиссаров, который стремится к превращению людей в атомизированную массу. (Заметим, à part, что если сам «клан» — художественный образ, то процесс, которым занимается то ли он, то ли кто иной, уже зашёл слишком далеко! И «армия лучезарных идиотов», созданная неким всемогущим Пиппой, гротеск, но вполне реалистический.) Только что приступив, после Школы-студии МХТ, к работе в театре, герой слышит от худрука (который сам тоже в этом театре новый человек): «Чёрный клан эмиссаров хочет закрыть наш портал. Если я начну заниматься с вами строительством Института высокой культуры и проповедовать идеи Станиславского, меня отправят назад в Мордор» (перевод с эзопова языка на общеупотребительный не нужен).

Театр, который в романе носит название Профессиональный, становится полем битвы Добра со Злом. Скажете, не слишком ли много для одного театра? Ну хорошо, одним из участков поля битвы, взводным опорным пунктом обороны, согласно уставу 400 м по фронту 300 м в глубину, но если Зло совершит прорыв на этом участке и начнёт развивать успех, то… включите воображение!

Ведь, если на то пошло, Театр действительно трагическое бытие, модель мира. «Весь мир — театр, все женщины, мужчины в нём — актёры, и каждый не одну играет роль», — писал Шекспир, а уж он-то понимал в театре всё. Рискну предположить, что с таким мастерством и знанием дела описанные в «Хрониках» интриги, подсиживания, зависимость от сильных мира сего, стремительные переходы из одной партии в другую, Шекспиру подсказала действительность. Театр, в котором он служил.

На какой почве? На нашей!

В романе Фурманюка много смешного, но не меньше — боли. Фантасмагория, ёрничество — сквозь «невидимые миру слёзы», цитата истаскана, но верна! Сквозь испытанные автором страдания — а если сочинитель сам не прошёл через страдания, ничего путного у него не получится. Да он и не скрывает свою боль: «Я был частью эстонской культуры и любил свою страну, даже несмотря на то, что в меня постоянно тыкали пальцем и называли оккупантом».

Фантасмагория «Паразитов» стоит на реальной почве. «На какой почве? — Да всё на нашей, мой принц!» Потрясения, которые переживает в романе Профессиональный театр, тесно связаны с социальной действительностью. «К власти в Эстонии тогда везде пришли бабы, — пишет автор, — не обошла эта беда и Профессиональный театр. Кругом были одни начальницы, а это дурной знак». Чеканная формулировка, достойная «Королей и капусты» О. Генри: «В том году в Соединённых Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ».

Во время презентации Сергей Фурманюк читал избранные места из романа, а труппа перформанса своей игрой поддерживала и дополняла слова автора. Разумеется, метафорическим языком театра. Когда зал внимал рассказу о том, как в театр директрисой назначили «бывшую заведующую сельхозмагазином города Тырва» Марию Пантелеймоновну Шарашкину, и та (вероятно, по указанию «чёрного клана») установила тоталитарную диктатуру, несколько мягче, чем у Пол Пота, но мало чем уступающую режиму Ким Чен Ына, Наташа Дымченко двигалась по сцене в угрожающем танце, и две лазерные указки в её руках, казалось, вот-вот пронзят первого попавшегося из тех, кто на сцене, а не ровен час — и из тех, кто в зале. Впрочем, возможно, указки символизировали тот «клубок змей», яд которых Шарашкина была готова в любую минуту выпустить в того, кто впал в немилость, и, «хохоча, скакать на умирающем теле».

Разумеется, это гипербола. Но вот что показательно: сатирические образы книги намного ярче, чем их реальные прототипы, которые в жизни, поверьте, значительно серее и скучнее чем на страницах книги. Автор укрупняет паразитов, из гнид и мелких вшей, гнездящихся в самых интимных местах индивидов, не соблюдающих гигиену, превращает в нечто более масштабное: клопов постельных, клещей, малярийных комаров.

Но бывает, когда веселье оставляет прозаика. И он говорит открытым текстом: «Всестороннее повышение налогов превратило пенсионеров Эстонии в бомжей. В театре увеличилось количество надзирателей и прошли массовые увольнения. Большинство из тех, кого уволили, проработали в театре не одно десятилетие. Те люди действительно могли оказать сопротивление чёрному режиму, но не успели». Заметьте, написано это до «сокращений» в труппе театра, который теперь зовётся «Сюдалинна». Пророчество? Или просто знание жизненного материала? Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это не значит: ни лучший, ни сильнейший, ни совершеннейший, — только приспособленный. Оттого к власти слишком часто приходят всякие Лжедмитрии, Крошки Цахесы и прочие паразиты.

……А где-то недалече навсегда заходило бледное солнце, едва просуществовавшее год.

…В наше время всё гибридное. Гибридные автомобильные моторы, гибридные войны, гибридные жанры в искусстве. «Паразиты» — гибрид абсурдистской фантасмагории, романа воспитания и социального романа с очень мощным этическим фундаментом. Все эти компоненты не разъять — они крепко срослись!

Сергея Фурманюка тревожит, что «чёрный клан» преуспел в своём главном деле: разрушении нравственной опоры в человеке. Его книга — бунтарская. Потому что роман, обращённый к совести и разуму читателя и стремящийся нести ему правду, не может не быть бунтарским. И эта книга многое скажет читателю, независимо от того, знает он прототипов «паразитов» или нет. Паразитами земля полнится, но каждая такая книга — дихлофос против них.

(Не зря же на входе в MonReflets всех подвергали дезинфекции.)

В романе есть такой замечательный образ — Вероника, ангел -хранитель автора, то ли земная женщина, то ли пришелица из иного мира, посланная силами Добра, чтобы смягчить удар «чёрного клана», образ поэтический, и не надо нам его разгадывать.

Спасти мир невозможно. Спаси себя и тобой спасутся другие.

Эпилог. Но не финал!

Презентация романа Сергея Фурманюка в театре MonReflets стала прекрасным завершением «театрального октября» этого года.

Месяц вообще был богат на события. Одно только открытие нового комплекса Линнатеатра вызвало огромный интерес. Но сейчас мы говорим о звучащей со сценических площадок русской речи. Четыре премьеры состоялись в этом месяце. «Лицедей» в постановке Миндаугаса Карбаускиса. «Доктор Живаго. Эпизод 2. Когда разгуляется», поставленный Антоном Киселюсом в Kiseljus Teater. «Коллекционер» в пространстве PUNKT в постановке Артёма Гареева. «Вишнёвый сад», поставленный Ириной Томингас в театре «ФЕРТЪ». Презентация «Паразитов» стала пятой премьерой месяца. И с каким воодушевлением действовала «великолепная семёрка», выступавшая в перформансе. С какой самоотдачей и верой в автора и в свою игру!

Презентация объединила сцену и зал, автора, исполнителей перформанса и зрителей.

Любое творческое объединение должно не только производить художественную продукцию, но и объединять людей. Это возможно только, когда произведение искусства талантливо. Когда оно противостоит той чудовищной подмене культурных ценностей от гуманистических основ общества, против которой направлен роман Сергея Фурманюка.

У всех этих событий есть нечто общее: атмосфера единения, дружбы, радости творчества — и восхищения и благодарности зрителей. Все четыре премьеры — при полных залах; когда будет вновь сыгран «Вишнёвый сад», пока не ясно, а на ближайшие представления «Лицедея», «Коллекционера» и «Доктора Живаго» билеты уже раскуплены. Потому что зритель успел узнать эти работы, знает артистов, играющих в них, и верит им. И русское театральное искусство Эстонии будет жить и развиваться, может быть, в других локациях, но будет!

Читайте по теме:

Театр Сюдалинна дебютирует конфликтом поколений — спектаклем «Отцы и дети»

Рецензия | «Вишнёвый сад»: чеховские герои, хрупкие, как воздушные шарики

60 лет ожидания: Таллиннский городской театр вновь распахнул свои двери, исполнив мечту

Комментарии закрыты.