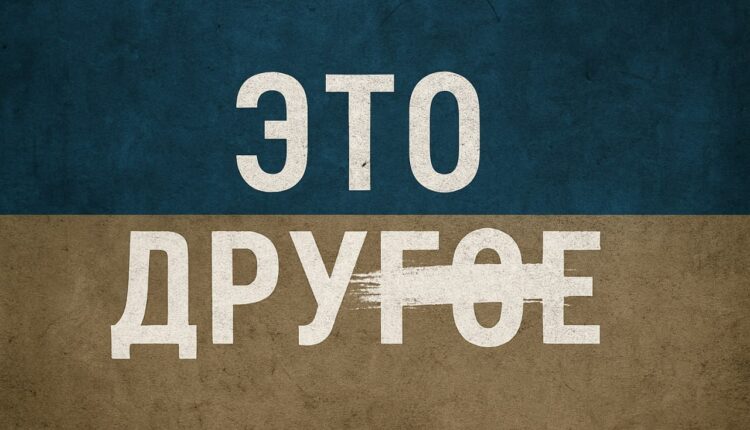

Царьков: Это другое

«Мы с уважением лишаем вас права голоса. По-христиански и без ненависти.» Если у вас от этой фразы не дёрнулся глаз — возможно, вы уже адаптировались к новому языку. Если дёрнулся — прочтите статью. О том, как исчезает связь между словом и смыслом. Как «вежливо» стало означать «без ответа», «демократия» — «допуск для своих», а «интересы» — заменили и закон, и совесть. Статья — про тот момент, когда перестаёшь пропускать бред мимо ушей.

Мы ввели санкции против наших партнёров, чтобы поддержать свободу и суверенитет.

Мы сохраняем демократию, лишая избирателей права голоса.

Мы защищаем права человека, выбирая, кому считать себя человеком.

В последнее время всё чаще ловлю себя на мысли, что привычные слова больше не значат того, что значили раньше, а фразы при буквальном прочтении часто не описывают суть сказанного. «Христианство» может звучать рядом с репрессией, «вежливость» — рядом с лишением прав, а «демократия» — с исключением.

Ещё совсем недавно такие фразы казались просто неуклюжими: звучали как плохо составленные, не несущие смысла. Что-то вроде бреда, который привычно пропускаешь мимо ушей — как досадную оговорку или сбивчивость.

Но в какой-то момент я перестал пропускать это мимо ушей. Стал замечать не просто звучание фраз, а внутреннюю нелепость, которая раньше проскальзывала незамеченной. Понял, что это не случайные огрехи, не странности — это язык. Язык, в котором двум вроде бы несопоставимым понятиям искусство оратора умудряется поставить знак равенства — способ маскировки чёрного под белое. Причём такая маскировка действительно работает — но только тогда, когда используется изредка. Или даже часто — но всё же не постоянно.

А вот когда на этом языке начинают говорить всё время — вдруг начинаешь слышать то, что раньше просто пропускал. И понимаешь: всё и так ясно. Маскировка больше не требуется.

Это не отдельные огрехи — это язык, в котором маски уже не нужны. Всё, что раньше прятали за красивыми формулами, теперь произносят спокойно, уверенно, почти с гордостью.

Я начал замечать это не в теоретических рассуждениях, а в повседневных деталях: в том, как премьер говорит о «вежливом», даже «христианском» лишении 160 тысяч людей права голоса. В том, как министр внутренних дел деловито замечает, что, возможно, пора задуматься о монахинях, если их монастырь окажется вне «правового поля». В том, как США вычёркивают из чёрного списка чиновника — не потому, что он невиновен, а потому что «это больше не соответствует интересам внешней политики».

И тогда становится ясно: это уже не про отдельные темы. Это про порядок, в котором всё решает право доступа. Кто включён — того слышат, уважают, считают. Кто выключен — того как будто и нет. Это может быть негражданин, монахиня, неугодный партнёр, целая страна. Формулировки подбираются позже.

Мы можем сколько угодно спорить о геополитике, о Европе, о США. Но суть одна: мораль (а с ней и закон?) выведена за скобки. Не как досадное исключение, а как больше не нужный инструмент. Если раньше нужно было как-то оправдываться, то теперь — достаточно сказать: «в наших интересах». И всё. И никто даже не пытается назвать это лицемерием. Потому что лицемерие — это когда хотя бы пытаются выглядеть прилично. А здесь — уже нет нужды.

Если посмотреть хотя бы на то, что прямо сейчас происходит и обсуждается в Европе — и, в том числе, у нас в Эстонии — становится ясно: картина уже не та, к которой мы привыкли. Призма, через которую долгое время воспринимались решения и слова власти как нечто естественное, уместное, законное — исчезла. А с ней исчезло и ощущение, что всё происходящее ещё как-то связано с понятиями, к которым мы привыкли: справедливость, мораль, достоинство.

Суть обнажилась. И примеры — не из учебников, а из самых последних дней, ещё живущих в памяти.

И если принять эту новую реальность, то Европа в этой парадигме — это уже не сад. Скорее, ухоженная территория, за которой временно присматривают управляющие. Такие, как Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас. Им поручено говорить от имени «ценностей» — но в рамках, заданных извне. А когда хозяину становится неудобно — управляющего либо меняют, либо просят собрать долги с постояльцев. Их голос — не их собственный. И вся остальная конструкция держится только потому, что многие делают вид, будто этого не замечают.

Но на самом деле мы всё видим. Вопрос не в том, замечаем ли. Вопрос — что с этим делать. Потому что если сегодня кто-то считает, что его это не касается — у него работа, семья, дела — то завтра всё это может обнулиться одним деловым решением. Без злобы. Просто потому что «в интересах».

Или вот взять другой пример. Премьер-министр считает свою позицию христианской — и этим объясняет лишение десятков тысяч людей права голоса.

Суть христианства, как я её понимаю, — в достоинстве человека, во внутренней совести, а не в наказании «неправильных». А здесь — христианство как вывеска. Как обёртка для чисто политического решения: кто имеет право быть услышанным, а кто — нет.

Это и есть тот самый новый язык, где слова оторваны от смысла. Где «вежливо» — значит без права ответа, а «по-христиански» — значит с холодным расчётом.

Это касается не только морали или политики. Это касается и языка — про то, как он разрушается. Или, точнее, про то, как его сознательно разрушают.

Мы все давно чувствуем, что технологии воздействия на сознание — и особенно искусство слова — достигли небывалой точности. И когда речь идёт о профессиональном политике, чиновнике или медиамастере, становится заметно: они умеют красиво выстроить слова так, чтобы чёрное выглядело белым. Это работает особенно хорошо, если не вдаваться в детали. Мягкий голос, уверенный взгляд, грамотно выстроенные фразы — и вот уже «несправедливость» становится «вынужденной мерой», а «наказание» — «вежливым шагом».

Но когда такие манипуляции становятся не исключением, а системой, они начинают сталкиваться сами с собой. Один и тот же приём — сегодня для оправдания, завтра для обвинения. Один и тот же аргумент — в поддержку одного, против точно такого же другого. Сегодня это «справедливо», а завтра — «угрожает демократии». Сегодня «в интересах безопасности», завтра — «нарушает права человека».

И вот тогда возникает эффект, который давно описан меткой фразой: «это другое». Или ироничным диагнозом — «принял таблетку этодругин». Это когда нестыковки уже не объясняются — они просто проглатываются. Без попытки разобраться. Без ожидания логики.

Но в какой-то момент эти сбои становятся слишком очевидными. Как будто система лжи начинает говорить сама с собой — и не выдерживает.

И тогда встаёт вопрос: а зачем вообще объяснять? Зачем пытаться подбирать слова, делать вид, что за ними ещё стоит что-то, кроме силы? Зачем притворяться?

Проще сказать: это так, потому что мы так решили. Потому что нам так удобно. И тогда такие понятия, как мораль, закон, демократия, права человека — становятся не просто искажёнными. Они становятся ненужными.

Похоже, мораль окончательно вычеркнута из языка и фундамента действий западного мира. Вот, например:

Ситуация с решением США вычеркнуть из санкционного списка венгерского чиновника Антала Рогана — главы аппарата премьер-министра, ранее обвинённого в поощрении коррупции. Санкции были наложены, как утверждалось, на основании закона и в соответствии с «глобальными ценностями». Но теперь их отменяют не потому, что человек оправдан, не потому, что суд пересмотрел дело, а потому что его присутствие в списке «больше не соответствует интересам США».

Человека не просто обвинили — его уже наказали — а теперь признан приемлемым снова, просто потому что так выгоднее. Получается, что вина или её отсутствие — больше не вопрос закона, а переменная в расчёте политической пользы.

Что тогда вообще значит вина, если её определяют не суд, не доказательства, а интерес — и это произносится открытым текстом?

Возникает ощущение, что мы живём уже в совершенно ином мире. Точнее — мир всё тот же, просто маски сброшены.

И может быть, именно в этом — странное утешение. Потому что, когда маски сброшены, хотя бы видно лицо. Хотя бы ясно, с чем мы имеем дело.

И значит — можно по-настоящему думать, говорить, выбирать. Не среди иллюзий, а в реальности. Даже если она неприятна.

А дальше — всё зависит от нас.

От того, захотим ли мы продолжать жить в мире, где слова ничего не значат.

Или попробуем вернуть им вес.

Мнения из рубрики «Народный трибун» могут не совпадать с позицией редакции. Tribuna.ee не несёт ответственности за достоверность изложенных в статье фактов. Если вы имеете альтернативную точку зрения, то мы будем рады её также опубликовать.

Комментарии закрыты.