Анастасия Каргина: из Будапешта с любовью и с Цветаевой

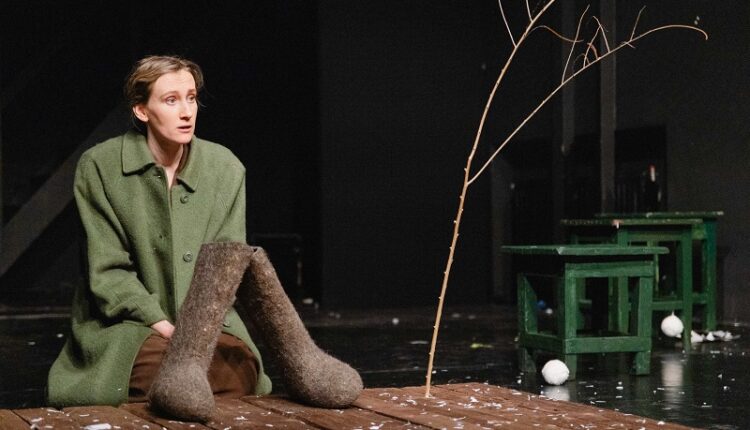

«Десять лет назад я прочитала книгу Анны Саакянц о Марине Цветаевой, и она настолько поразила меня, что возникло желание как-то воплотить на сцене историю жизни Марины Цветаевой, но я ещё не знала — как. И только год назад мечта сбылась», — сказала актриса Будапештского Сербского театра Анастасия Каргина. В эти дни она играет в Таллинне свой моноспектакль «Настанет день_МаринаЦветаева_АриаднаЭфрон».

Причина: любовь

— Каким образом русская актриса оказалась в Венгрии в Сербском театре?

— Семь лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в Будапешт, — отвечает Анастасия Каргина. — Причина — любовь! Я познакомилась в Питере с Миланом Русом, он наполовину серб, наполовину венгр, актёр, режиссёр и директор Сербского театра в Будапеште. Мы полюбили друг друга, я уехала с ним в Венгрию и некоторое время спустя начала работать в Сербском театре.

— А что было до того?

— До того моя биография была не слишком интересна. Моё второе образование — театральное, я окончила Санкт-Петербургскую театральную академию СПГАТИ по специальности «режиссура», работала в маленьком театре «Мимигранты», мы ставили спектакли для детей и играли их по разным детским учреждениям. Так что, считайте, серьёзной театральной карьеры не было.

Я поздно начала заниматься театром. Я была спортсменкой, мастером спорта по плаванию, спорт занимал всё мое время, про театр не знала ничего. Поступила в Академию госслужбы, там была театральная студия, я как-то пришла туда из любопытства — и влюбилась в театр. Чиновником не проработала ни дня, поступила в СПГАТИ, после окончания стала искать работу. Но… В Питере театров много, а актёров, согласных на любую работу на сцене, в кино, на ТВ — в разы больше; пробивать себе дорогу локтями я не умею, так что оказалась в «Мимигрантах». А потом мы с Миланом встретили друг друга.

На разных языках

— Что такое Сербский театр Венгрии? Много ли публики у такого театра?

— Это театр нацменьшинства. Когда в XV веке османы покорили Сербию, много сербов бежало в Венгрию, их принял король Матьяш, тогда сложилось многочисленное сербское сообщество. Возникли целые деревни.

Мы периодически ездим по сербским деревням, отмечая концертами и спектаклями важные для сербов даты. Но зрителей становится всё меньше, иногда на целую деревню — одна только семья, где говорят по-сербски. Естественный процесс: смешанные браки, ассимиляция. И в Будапеште наша публика немногочисленна: новый спектакль можно сыграть раза четыре, потом ездим по местечкам, где ещё сохранились сербы. Но ездим также на гастроли в Сербию.

—А русскоязычных людей в Венгрии много?

— Много. И всё прибавляется. Я сужу по своим наблюдениям. Помимо театра, я ещё преподаю в русскоязычной арт-студии и вижу, что в неё то и дело приходят новые дети. Я там постоянно нахожусь на связи, ведь нужно оценивать целевую аудиторию, и вижу, что русскоязычная диаспора растёт. Для неё я и играю «Настанет день»; в Будапеште сыграла уже пять раз. Правда, зал небольшой, на 50 зрителей, но он всегда был полон.

Но я играю и по-венгерски. Мы в Сербском театре играем и на венгерском языке, потому что если играли бы только на сербском, то не выжили бы. На венгерском языке я играю Гелю в «Варшавской мелодии» Леонида Зорина; моя героиня — полька, поэтому акцент, с которым я говорю по-венгерски, оправдан. Партнёр — венгр. И режиссёр спектакля — венгр, Петер Банкё. Спектакль так понравился руководству венгерского театра Turay Ida Színház, что они пригласили его на свою сцену, и мы уже три раза сыграли там.

—То, что вы играете русскую советскую пьесу, никого не настораживает? Не берёт ли какое-нибудь «недреманное око» её на карандаш и не втолковывает вам: «Это играть не надо»?

— Что вы! Наоборот. Там же герои страдают оттого, что при Сталине в СССР были запрещены браки с иностранцами, и Виктор и Геля не могут быть вместе. Я ни разу не слышала никаких нареканий. Напротив, у нас очень благодарные зрители.

— Венгерский язык, насколько я могу судить, очень сложен для изучения. Как вы его осваивали?

— Когда я приехала, муж сказал: зачем тебе учить венгерский язык, он такой сложный, для общения достаточно знать английский. Но он заблуждался. Очень скоро я поняла, что ни в театре, ни со знакомыми мужа я не могу общаться, на английском там не говорят. И я начала учиться.

Венгры — большие молодцы. Я по своему опыту вижу, что они доброжелательно относятся к русскоязычным иммигрантам — и при этом очень умело стараются распространять свою культуру, свой язык; их 10 миллионов, они считают, что это немного, и очень заботятся и о сохранении своей культуры, и о том, чтобы иностранцы имели возможность освоить её.

Есть такая организация, Институт Балашши (сейчас он называется иначе, но по привычке все говорят: «Институт Балашши»). Он разработал программу, которая называется «Хунгарология». В неё входит изучение не только языка, но и литературы, истории, географии, этнографии, все занятия ведутся только на венгерском языке, полное погружение. До этого я занималась на обычных языковых курсах, но прогресса не было. А тут — пять дней в неделю, с 9 утра до 4 или даже до 6 вечера, для тех, кто совсем не владеет языком, — только язык, ну а для тех, кто уже что-то освоил, — программа, которую я назвала, очень увлекательная. Благодаря полному погружению у тебя не остаётся шансов не выучить язык, и я за год сдала язык на категорию В2. И как раз тогда мы начали репетировать «Варшавскую мелодию», и я смогла общаться с венграми уже активно. А потом поступила на вторую программу «Хунгарологии»: художественный перевод. И уже имею категорию С1. Моя дипломная работа — перевод пьесы современного венгерского драматурга Чаба Секея.

— Вы гражданка Венгрии?

— Да, я получила гражданство в порядке исключения. За заслуги перед культурой Венгрии. Учли моё участие в спектаклях и мои постановки. О Цветаевой — уже вторая.

Донести боль

— И вот мы с вами подошли к Марине Цветаевой. Началось с книги о ней?

— Да. Лет 10 назад я прочитала книгу Анны Саакянц о Марине Цветаевой, и она настолько поразила меня, что родилось неясное тогда ещё ощущение, что нужно историю жизни Марины Цветаевой как-то воплотить на сцене. Но я не знала — как. Потом — переезд в Будапешт, новые проблемы, адаптация в незнакомой стране — столько всего было, но мысль эта меня не отпускала. Потом я познакомилась с драматургом и переводчиком Андрашом Козмой, он наполовину венгр — наполовину русский, работает в Национальном театре. Оказалось, он тоже любит Цветаеву, даже музыку писал к её стихам. Он поддержал мою идею, мы договорились, что он напишет пьесу, но он был слишком занят, однако мы многое обговорили, и главный ход родился благодаря ему. Повествование должно вестись не от лица Марины Цветаевой, слишком огромного масштаба и ураганного характера личность, нужен «посредник» — и когда я углубилась в материал, прочла воспоминания дочери Марины Ивановны Ариадны Эфрон и её переписку из ссылки с Борисом Пастернаком, то поняла, что и характер Ариадны мне ближе и яснее, и от её лица нужно вести эту историю.

Про Цветаеву есть много разных мнений, кто оправдывает её, кто осуждает, но я считаю, что только её дочь имеет право и оправдывать мать, и говорить о ней то, с чем она не могла мириться

— Осуждают-то в основном в интернете разные тётки, которые понятия не имеют, что пережила Цветаева!

— Я как-то зашла в интернет, стала читать форумы о Цветаевой — и как будто помои на неё льют.

—А вы не читайте. Всё равно ничего нового не узнаете.

— Я и бросила. И очень пошлый фильм о Цветаевой, который называется «Зеркала», не смогла досмотреть до конца. Я думаю о том, как донести до зрителя всю боль, которую она пережила. Стихов в спектакле — предвосхищаю ваш вопрос — сравнительно немного. Для меня важно не устроить поэтический вечер, а рассказать историю Марины Цветаевой, преломлённую через восприятие дочери.

И знаете, готовя и играя спектакль, я увидела, что с ним происходят какие-то мистические вещи. Там в реквизите — три табуретки. И вот утром мы приходим на репетицию — и под табуретками какие-то красные капли. Откуда они взялись — ума не приложу. И через несколько дней — снова красные капли. Кровь? Нет. Но что-то связанное с судьбой Марины Цветаевой в этом, наверно, есть. Какой-то сигнал. Из космоса? Не знаю.

А режиссёр, который работал со мной над спектаклем, — Сергей Сотников. Он актёр и режиссер Театра Райкина, ученик Константина Аркадьевича.

—Каким образом вам пришла идея сыграть «Настанет день» в Таллинне?

— После четырёх представлений в Будапеште я начала искать возможности вывести спектакль в Европу. Моя таллиннская приятельница, актриса Русского театра Татьяна Маневская, посоветовала обратиться к директору фестивалей «Таллиннская театральная осень» Марку Сеппу. И он тут же откликнулся. Более того, я приехала без осветителя, который занят в Будапеште, и за пультом будет Марк.

— Удачи вам обоим!

P.S. Cпектакль «Настанет день» будет сыгран 25 и 26 апреля в зале на Суур Карья, 21. Начало в 19 часов.

Читайте по теме:

Переход на эстоноязычное обучение снизил посещаемость Русского театра

Комментарии закрыты.