Борис Тух: В мире шёпота и шорохов

Алёна Тубалева назначила встречу на выставке «Под давлением», в Розовом павильоне Дома искусств. Название одной из лежавших там на рабочем столе книг остановило моё внимание: «Свет погас». Роман Редьярда Киплинга. Случайное совпадение, имеющее прямое отношение к нашему разговору? Алёна руководит Невидимым театром, мы познакомились с ней на «Театральной весне»; «Невидимый театр» сыграл там спектакль «Шептун. Тот, кто принёс слова в чащу». Спектакль идёт при полной темноте и создавался в расчёте в первую очередь на детей с нарушениями зрения.

Алена пояснила:

— Книга об ослепшем художнике находится здесь не случайно. Куратор Сийм Прейман подобрал для выставки литературу, отвечающую её девизу: «Нормальное причиняет боль естественному». То, что мы принимаем за норму, давит на нас, что-то отсекает в окружающем нас мире, что-то объявляет вне закона. И необходимо раздвигать границы нормального, чтобы оно не кичилась своей нормальностью, а принимало бы естественность, принимало мир в его разнообразных проявлениях

Алёна Тубалева — куратор музейных образовательных программ Дома искусств. Из чего складывается её работа?

— Ты не просто рассказываешь о произведениях искусства, а создаешь программы, направленные на то, чтобы люди начинали с тобой делиться, находили разные смысловые слои, которые заключены в картинах или скульптурах, — говорит Алёна. — Как это делается? Ассоциативно. Через упражнения. Через правильно поставленные вопросы. Через примеры из жизни.

Моя основная целевая группа — дети и подростки, но я работала и с группами взрослых людей с особыми потребностями. Музейная педагогика ставит себе цель не просто научить пониманию искусства, но прежде всего помочь людям найти себя в обществе через человеческие отношения и с помощью вопросов, которые ставит перед нами искусство. По-моему, три основных причины, по которым музейная педагогика должна заниматься современным искусством — развитие в людях эмпатии, формирование критического мышлениями и возможность глубокого проникать в собственный внутренний мир, осознавая то, что прошло через собственный опыт.

— А как возник ваш «Невидимый театр»?

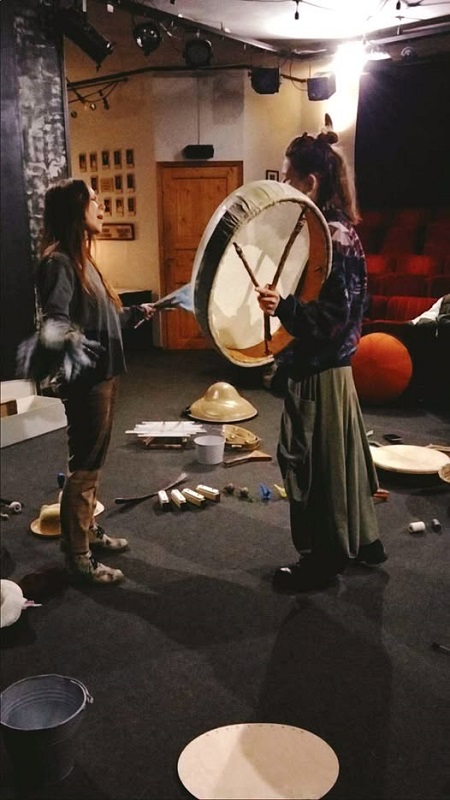

— Мы с Яне Мересмаа-Роос работали тогда в Художественном музее и начали придумывать проекты для детей с особыми потребностями. Сейчас мы играем «Шептуна» втроём: к нам присоединился Кристьян Каннукене, он замечательно импровизирует и играет на виоле. А в самом начале этого проекта с Яне и ещё с одной девушкой, Ириной Евсеевой, сделали по корейской сказке «Почему море солёное» представление для класса слабовидящих детей в Heleni kool.

(Это школа для детей с особыми потребностями, она носит имя Хелен Келлер (1880–1968), удивительной американской писательницы и общественной деятельности, которая из-за болезни, перенесённой на втором году жизни полностью ослепла, онемела и оглохла; когда ей было 7 лет, родители нашли для неё учительницу Энн Салливан, которая нашла подход к девочке, сумела развить её способности — и действительно, они вдвоём сотворили чудо. Хелен получила высшее образование, она писала книги, занималась благотворительностью, во Вторую мировую войну посещала госпитали для ослепших и оглохших солдат.)

Чем заменить видимое?

— Какие проблемы возникают в ходе устройства театрального представления для слабовидящих и незрячих детей?

— Первая проблема — как создавать звуковые ландшафты для детей, которые воспринимают мир не зрением, а слухом, физическими ощущениями. Мы понимаем, что в театральном спектакле главный контакт — визуальный. Человек в зале не только слышит историю, но и видит её, следит за движением артистов, за пластикой, за декорациями, переменой света. А для детей слабовидящих или вовсе незрячих, картина недоступна. В музее иная специфика. Есть экскурсоводы, умеющие делать т. н. описательный перевод. На специальных курсах обучают, как описывать картину для незрячего человека. Мы с Яной в Кадриоргском дворце тоже проводили такие курсы. В музее можно создать описательное сопровождение предмета искусства, чтобы незрячий человек в правильном порядке услышал правильную информацию.

— Но как это сделать? Если человек, незрячий от рождения, как ему представить себе цвета. Как сделать, чтобы в его воображении сложился такой, к примеру, пейзаж: лес, синее небо, облака, озерцо, к которому ведёт тропинка?

— Среди незрячих людей есть слепые от рождения, а есть потерявшие зрение из-за какого-то несчастья (болезнь, травма). Исходя из этого, экскурсовод отбирает образный строй своего рассказа. Ведь и те, кто с детства незрячие, воспринимают мир через прикасания, у них возникают свои ассоциации. Важно, опираясь на нашу методику, сделать описание картины или скульптуры максимально возможным и понятным. Но в театре это невозможно. Поэтому мы стали искать, как сделать звуковой ландшафт, в котором ты не то чтобы воссоздаёшь зримую картину окружающего, но даёшь намеки, вносишь в восприятие свои нюансы , переводишь всё в звуки, тактильные ощущения, шорохи — и создаёшь целостную картину. Тогда, в Heleni kool, мы сумели сделать это. А через несколько лет решили вернуться к этому замыслу и не только для школы, в которой учатся дети слабовидящие и незрячие, а для обычных людей, которые надевают на глаза повязку, отключают зрение и пытаются понять мир, состоящий из звуков, шорохов дуновений ветра, плеска воды, шума крыльев пролетевшей птицы, осторожной поступью крадущегося животного… Понять, как живётся в мире, где нет видимого.

— Правда ли, что если человек лишён зрения, то у него обостряются другие чувства?

— Безусловно это так. Потому что ты опираешься на них, чтобы воспринимать мир. Потому-то мне и показалось важным дать возможность испытать эти ощущения и зрячему человеку, ввести его в обстановку, когда другие чувства обостряются, компенсируя отсутствие «картинки».

— Это очень необычные ощущения?

— Очень. Непривычные и интересные. Я знаю, что некоторые наши посетители приходили на «Шептуна» второй раз, чтобы опять испытать эти чувства.

Ты физически, слухом, кожей своей ощущаешь пространство, которое мы создаём с помощью звуков. Ты в лесу, таинственном, немного пугающем; кто-то чувствует, что рядом сидят другие, слышит их дыхание. А кто-то погружается в транс, и для него ничего, кроме собственных ощущений, не существует.

Во время нашего «слепого» спектакля человек переживает изменённое состояние. Ты не тут и не там. Мы создаём ветер, запахи, шорохи, жизнь леса с его обитателями, и твоё сознание перекраивает эти ощущения в фантастические ландшафты. Для кого-то это тревожный опыт, кто-то не может так долго находиться, не контролируя визуально пространство. Кто-то может заснуть… А одна женщина сказала мне: «Пройдя через ваш лес, я встретила там потерянную себя, мы вместе вышли из этого леса, и теперь снова мы рядом».

Скажу сразу, в коммерческом отношении наш «Шептун» совершенно не выгоден. На сцене, чтобы спектакль шёл нормально, должно быть максимум 16 человек. И мы не можем брать за билеты столько, чтобы спектакль окупился. Но играем его мы для того, чтобы расширить границы мира, в котором кто-то находится под давлением «нормальности».

— Скажите, Алёна, когда вы впервые начали работать с особыми детьми, какие чувства вы испытали? Шок, боль за них?

— Нет. Если мы начнём показывать особым — детям ли, взрослым ли — свою жалость, контакта не возникнет. Для меня общение с особыми детьми идёт не через переживание их боли, а с вопроса, который я задаю себе: что я могу сделать для этого человека? К каждому ребёнку, к каждому подростку, который приходит на экскурсию, у меня отдельный индивидуальный подход. Не надо в общении с ними постоянно помнить, что они особенные, это им не приятно

Самое главное, чтобы мы обращали внимание на те сообщества, которые требуют дополнительного вмешательства со стороны определённых социальных учреждений. Вот, к примеру, люди в инвалидных колясках. Как минимум во всех общественных местах для них должны быть пандусы. Но даже это есть не всюду. А что социум может сделать для незрячего человека? Для слабовидящих? Последним очень помогли бы интернет-сайты со специальными звуковыми программами и с особо крупным шрифтом. Есть множество технически осуществимых факторов, которые должны учитываться при создании пространства для бытовой каждодневной жизни. Все общественные заведения, от учреждений до магазинов, должны быть рассчитаны на то, что к ним могут прийти люди с особыми потребностями. А у нас этому пока что не уделяют должного внимания.

Я не случайно выбрала местом встречи эту выставку. Она говорит о том, как пагубно действует на людей давление, заставляющее их вписаться в некое «нормализованное» общество. А они не должны вписываться, пусть они останутся такими, какими есть, это общество должно находить возможность подстраиваться под них. Чтобы им было так же комфортно, как и всем. Потому что единицей измерения должен быть человек, а не общество!

Я не верю, что наше слово, сказанное шёпотом в полной темноте, сможет привести к значительным изменениям в обществе. Но мне хочется думать, что человек, побывавший в мире звуков, шорохов, шелеста крыл и дуновения ветра, задумается над тем, каково тем, кто всю жизнь воспринимает мир так, как воспринимал он в какие-то полчаса.

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.