Артур Соломонов: Диктаторы смеха боятся больше, чем страха. Но умного смеха

Диалог с писателем Артуром Соломоновым, автором романа «Театральная история» и пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», произведениях о чудовищной сущности тоталитаризма и абсурдной его изнанке.

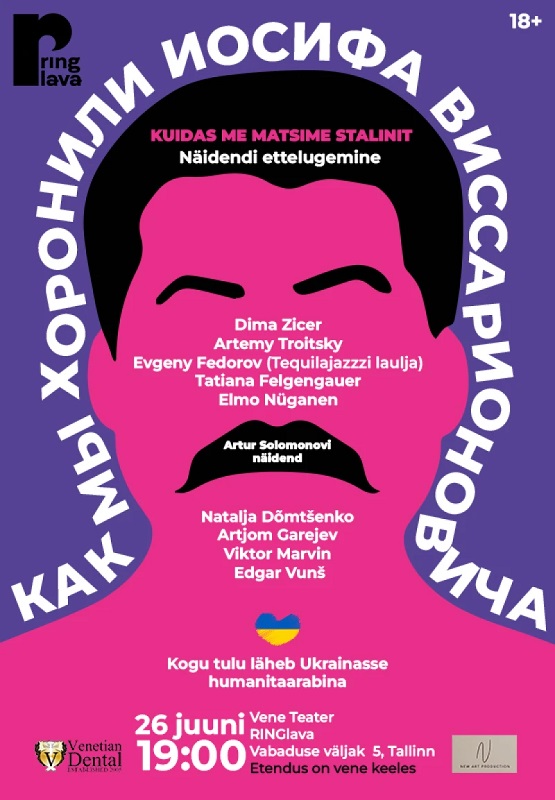

В Русском театре, в пространстве RING, с участием автора состоялась читка пьесы Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», великолепного, очень смешного и временами жуткого до дрожи трагифарса. Действие происходит в театре, пытающемся поставить пьесу о последних днях жизни «кремлёвского горца». Драматург Терентий, alter ego автора, предупреждает: «Сейчас толком никто не понимает, во что мы верим и куда идём, и поэтому неприкосновенным объявляется всё: и прошлое советское, и прошлое имперское, и царь, и цареубийцы, и церковь, и те, кто сносил храмы. Впрочем, это только кажущийся парадокс, и он легко объясним: власть должна быть права в любых своих решениях и проявлениях, а потому она верно поступала и в 1905-м, и в 1917-м, и в 1937-м, да во все годы…»

Ловушка, рождение и похороны

— Артур, во-первых, спасибо за согласие на интервью. Во-вторых: в вашей пьесе сказано: «Это не смех комиксов. Это смех трагифарса, и он поможет нам освободиться от тени, которая нависает над страной почти столетие». Помогает? Впервые эта пьеса была показана… Когда и где?

— Первый раз она была поставлена в Челябинске, в Камерном театре, в 2019 году; я прилетел на премьеру: смотрю, около театра стоят люди с плакатами «Руки прочь от Сталина!». «Классная пиар-акция!» — подумал я. Оказалось, что это реальные молодые люди защищают Сталина, выступают против таких непочтительных «похорон». Они писали прокуратуру, в ФСБ. Конечно, спектакль пришлось закрыть.

— Насколько мне известно, ещё до того вы работали с режиссёром Валерием Фокиным над постановкой спектакля «Рождение Сталина» в Александринке. Насколько эта работа повлияла на замысел «Как мы хоронили…»?

— У нас с Фокиным была такая договорённость, он как-то позвонил и сказал: «Напиши мне пьесу про молодого Сталина». Я ответил, что просто про молодого Сталина мне странно делать, пусть Сталин, уже пожилой, умирающий, встретится с самим собою молодым и проведёт его по всем кругам…

— Ада?

— Мне хотелось, чтобы там были ирония, абсурд. Делать всерьёз про Сталина — в любом случае опасно. Это ловушка. Как ни пытайся, ты всё равно его идеализируешь. Погружаешься в его психологию, исследуешь биографию. Даже если в итоге возникнет отрицающий Сталина спектакль, всё равно благодаря тому, что к нему столько внимания проявлено, он уже может частично оказаться стать просталинским. Я увидел это, едва мы начали работать над постановкой. Мне виделся спектакль ироничный, абсурдистский, гротесковый, снимающий юмором пафос с любого образа власти.

Стокгольмский синдром перед гением злодейства

— Власть ведь всегда пафосна, с этим ничего не поделаешь?

— У власти нельзя оставаться слишком долгое время. Хотя бы ради самого человека. Чтобы он не рехнулся от власти.

Надо было этот пафос сбить, шёл 2017 год, тогда ещё что-то позволялось. Но Валерий Фокин пошёл по другому пути, и я, как драматург Терентий в «Как мы хоронили…», из театра сбежал. И снял своё имя с пьесы.

— То есть если пробовать всерьёз писать о Сталине, у автора возникает что-то вроде стокгольмского синдрома, эмоциональная зависимость от персонажа; масштаб преступлений вызывает почтительный ужас, смешанный чуть ли не с восторгом перед гением злодейства?

— Да, любой человек сложно устроен, а масса людей — тем более; там вообще какие-то сложнейшие механизмы действуют. Если кто-то убил пятерых, то он серийный убийца, маньяк, и его нужно в тюрьму. А тот, кто убил десятки миллионов, — фигура, заслуживающая уважения анализа. Помещения в исторические учебники. На транспаранты. Этого бы хотелось в театре избежать. Если мы всерьёз говорим о маньяке огромного масштаба, то даже если проклинаем, всё равно частично льём воду на мельницу тех, кому он нравится. А такие есть, кому он нравится!

Диктаторы гораздо больше боятся смеха, чем страха. Но умного смеха.

Ионеско позавидовал бы

—Как зовут челябинского режиссёра, первым решившегося поставить «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»?

— Виктория Мещанинова. Я до их пор благодарен ей за то, что решилась на постановку. Женщины вообще часто бывают смелее мужчин.

— Пример тому — драматург Светлана Петрийчук и режиссёр (сама она называет себя режиссёрка) Женя Беркович, которых судят по статье «Оправдание терроризма» за спектакль «Финист ясный сокол», в котором никакого оправдания терроризма нет…

— Этот процесс — типичный театр абсурда, и ведётся он для того, чтобы запугать людей. Театральных людей, и не их одних. Дать понять, что в любой момент они могут быть посажены, раздавлены, уничтожены.

— Был бы человек, а статья найдётся?

— Женю могли бы привлечь за её стихи. Совершенно гениальные. Но за стихи сажать пока ещё как-то неудобно, и российские власти решили пойти по совершенно абсурдному пути. Женю и Свету судят за «оправдание терроризма», и как раз в это время совершенно откровенные террористы — талибы — приезжают в Москву на какой-то семинар.

Ионеско бы позавидовал. Русская жизнь переплюнула своей фантасмагоричностью любые драмы абсурда.

Театр — добровольная диктатура

— Первой вашей большой вещью был роман «Театральная история».

— Ещё учась в ГИТИСе, я понял, что театр — прекрасный материал, очень благодарная почва для того, чтобы писать художественные произведения. Там непредсказуемые люди, там бушуют страсти, царит ирреальность, постоянно присутствует некая доля абсурдизма, притом совершенно оправданного, и то и дело возникают непредсказуемые повороты сюжета. Парадоксальный мир

— Лёгкое безумие?

— Иногда даже тяжёлое. Но оно оправдано тем, что это происходит в таком сюрреалистическом месте, как театр.

— Комедия Брагинского и Рязанова «Притворщики» начиналась с реплики «театр — сумасшедший дом с хорошими традициями».

— Отличная фраза.

— Вы писали роман в Индии. Уединились там, чтоб никто не мешал, как уединился в Москве, работая над романом «Благоволительницы», Джонатан Литтелл?

— Начал сочинять «Театральную историю» в Индии. Я был тогда руководителем на канале «Культура», в журнале The New Times, всё было очень интересно и хорошо в финансовом плане, но мне однажды показалось, что я застрял в своём прошлом, и я без всякой цели ушёл со своих работ, уехал в Индию и на четвёртый день там написал первую сцену романа, встречу молодых героев, актёров Саши и Наташи. Ещё не зная ни сюжета, ни романа, ни кто будет вокруг. А потом возникли остальные персонажи, начали взаимодействовать, появился олигарх Ипполит Карлович, отец Никодим и другие. Отец Никодим кажется мне почти идеалом священника. У него есть какие-то сверхидеи, он чего-то хочет, кроме денег и разврата у него есть какая-то странная миссия и цель.

— Не опаснее ли он оттого, что верит в свою миссию? Очередной лжемессия?

— В определённом смысле да. Но таких людей интереснее писать. По сравнению с нынешними идеологами. Я раньше думал, что это маргинальное явление, я этих людей знал, они повёрнуты на «русском мире». В конечном счёте они стали центральными, стали определять исторический ход не только России.

— И в «Театральной истории» и в «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» театр есть модель тоталитарного общества.

— Так и есть.

— Кто-то из великих режиссёров сказал: «Есть три места, в которых демократия недопустима: в армии, в партии и в театре».

— По-моему, Георгий Александрович Товстоногов. Во всяком случае, он мог бы так сказать.

— А другой великий режиссёр, Роберт Стуруа, не без некоторой гордости признавался, что актёры называли его Адольф Виссарионович Берия

— Театр — добровольная диктатура, во власть которой себя отдают артисты, она даёт возможности описать отношения диктатора и народа метафорическим образом.

— Да, и вашей «Театральной истории» главный режиссер Сильвестр Андреев, гениальный (и отчасти безумный, как большинство диктаторов) играет людьми, как пешками, он упоён властью, возможностью творить нечто из ничего, назначает главного героя романа и не очень удачливого актёра Сашу на роль Джульетты и ломает его «Я», полностью меняет его личность…

— И у него получается.

—Гегель сказал: «История повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй раз как фарс». Ваша пьеса — трагифарс, но это — искусство, вторая реальность. А первая реальность?

— Какое-то воцИрковление (от слова цирк), безусловное безумие тут присутствует. Но это кровавый фарс! И смешно это только опосредованно. В зеркале театра.

Страх и ярость

— Вы сейчас живёте в Израиле. Как долго?

— Я преподаю там с 2018 года. Визу репатрианта мне выдали как раз в день ареста Кирилла Серебренникова. Я увидел в этом некий знак судьбы. Позднее рассказал об этом Кириллу; он прокомментировал так: «Хоть кому-то какая-то польза была от моего ареста».

— Сейчас в Израиле военное положение?

— Да, и тяжело, и сложно, 7 октября было очень страшно, всё было так непонятно, внезапно и жестоко. Но, с другой стороны, прежде я никогда не видел, чтобы народ был так един. Страха нет, есть ярость. Патриотизм, единство народа — когда я жил в России, при этих словах у меня возникало ощущение фальши, для меня это выглядело театром — и очень плохим театром. А в Израиле это всё обеспечено внутренним чувством людей. Незабываемую картину я увидел, выйдя из дому то ли 8-го, то ли 9-го октября, в общем, сразу после нападения ХАМАС. Юноша в военной форме, с виду типичный программист, в очках, явно, что от компьютера только сегодня оторвался, прощается с девушкой, она плачет, он бодрится, пытается развеселить её. Словно сцена из советского военного фильма, только здесь это обернулось реальностью.

— В «Как мы хоронили…» одной из главных сил, движущих поступками персонажей, становится страх. Насколько он сегодня характерен для РФ?

— Для России это входящая в менталитет и в общественную жизнь категория. Если её убрать, возникнут другое общество и другие люди. Сегодня люди боятся друг друга, бояться начальства, боятся Кремля, а Кремль боится олигархов, сейчас уже меньше, зато олигархи стали больше бояться Кремля. Ну и так далее. Вот вам и скрепа.

Учитесь Эзопову языку

— Большая доля творческой интеллигенции после вторжения в Украину покинула РФ. И встаёт вопрос — как в том старом анекдоте: «Кто же в лавке остался?»

— Осталось, безусловно, больше, чем уехало. Но, конечно, сегодня давление цензуры настолько велико, что художнику почти ничего не позволено делать из того, что хочется. Но всё равно у русского театра такая мощная корневая система, и есть опыт и огромная традиция выживания в условиях цензуры, которая давала высокие образцы, вспомним хотя бы любимовскую Таганку. Если существующее положение продлится долго, придут новые поколения, которые заново научатся пользоваться эзоповым языком, всё это будет. Обидно. Потому что расцвет был довольно серьёзный, но это всё разъехалось. Знаете, есть такая народная игровая песня: «а мы просо сеяли — а мы его вытопчем». В ней заключена цикличность российской истории: недолгие периоды оттепели, когда просо сеют в надежде дождаться урожая, и долгие заморозки с вытаптыванием всего живого…

Однако мне вообще не нравится противопоставление тех, кто уехал — тем, кто остался. Этот элемент осуждения — а оно идёт с обеих сторон, — кажется мне лишим.

— Да. И сейчас мы присутствуем при очередном расколе. Сейчас очень остра тема отмены русской культуры. Она порождает и очень печальные факты, и совершенно бессовестные спекуляция. С обеих сторон. Одни орут во всю глотку: «Нас душат русофобы!», другие: «Уберите русский язык отовсюду!» Шекспировский Меркуцио сказал бы, слыша это: «Чума на оба ваши дома!» А Номах из «Страны негодяев» Есенина: «Мне противны и те, и эти». Но проблема есть — и от неё никуда не денешься.

— Эта история понятна, если обсуждать её без страстей. Например, в Германии эта проблема стоит не так остро, там возможны совместные проекты с творческими людьми, уехавшими из России, возможна коллаборация; к тому же там доля русскоязычного населения значительно меньше, чем в странах Балтии. Поэтому здесь возникает история с географией: в Западной Европе эта угроза, мол, сначала идут Чехов и Достоевский, а под их прикрытием ползут российские танки — вообще почти не ощутима; в Восточной Европе, в странах бывшего советского блока она ощутимее, и совсем остро чувствуется в Балтии. Свежий пример: в Латвии Национальный театр отказал предоставлять свою сцену для постановки Димы Крымова с Максимом Сухановым и Чулпан Хаматовой — мол, Национальный театр не то место, где может звучать русская речь. Идея понятная, но я сомневаюсь в её перспективности и правильности. Будущее — если мы хотим думать о нём — всё равно за такими людьми, которые чётко выразили свою позицию и стремятся создавать культуру не имперского, антивоенного порядка. Надо дать им возможность делать это. И если подвергать их цензуре, бросать из страны в страну, говорить: «Здесь вы не нужны и здесь — тоже!» — это значит: играть против своего же будущего.

Читайте по теме:

Александр Ивашкевич: Многое в жизни удаётся вопреки обстоятельствам

Рецензия: «Август: Графство Осейдж» — «Апокалипсис сегодня» в Русском театре

Диалог с Сергеем Николаевичем о статусе свободного человека в прифронтовой зоне

Комментарии закрыты.