Игорь Круглов: Краткость Чехова, ставшая сестрой эстонскому лаконизму

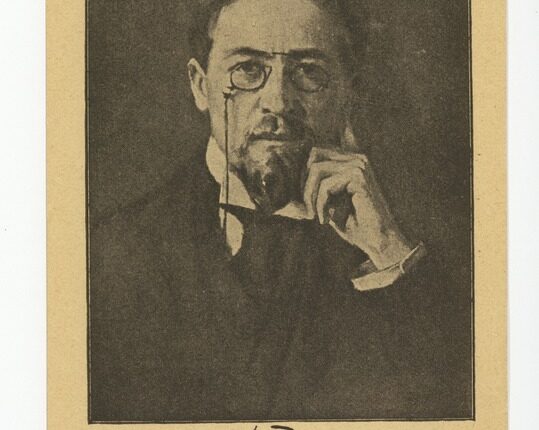

«Краткость — сестра таланта». Это выражение русского классика мировой литературы, реформатора театра и врача-бессребреника, которому в минувшем январе исполнилось 165, известно всем.

Менее известна песня Булата Окуджавы, где есть такие слова:

Антон Палыч Чехов однажды заметил,

Что умный любит учиться, а дурак учить.

Сколько дураков в своей жизни я встретил,

Мне давно пора уже орден получить.

Поучиться у А.П. можно много чему. Как по мне, то даже в первую очередь не литературе, которую я с детства очень полюбил, а помощи ближним и бессребреничеству. За свою относительно короткую жизнь (1860–1904) он абсолютно бесплатно, во время эпидемий и без них, принял тысячи больных крестьян, снабжая каждого из них необходимыми лекарствами. А также: построил колокольню, четыре школы для крестьянских детей, пожарный сарай и дорогу (село Мелихово и окрестности), общественную библиотеку (Таганрог), памятник императору Петру I (Таганрог). Ещё предпринял путешествие на Сахалин, где старался облегчить участь тамошних узников, после чего написал об этом книгу. Ну и, конечно, создал великие произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы.

Умные люди во всём мире быстро оценили значение Чехова и потому с удовольствием у него учились. И в Эстонии тоже. Там более что его лаконичный стиль сочетался с известной национальной чертой северного народа — сдержанностью. Поэтому ещё в 90-е годы позапрошлого века имя великого реалиста было очень популярно в Эстляндской губернии Российской империи. В её изящной словесности как раз происходил процесс становления реализма, и творчество Чехова тут пришлось очень кстати.

Сначала обрели большую популярность его литературные пародии («Шведская спичка» и др.), затем и иные работы.

К 100-летию Чехова, в 1960-м, многие эстонские СМИ откликнулись хвалебными статьями в его адрес. Конечно, почти все они носили печать советской идеологии. К примеру, его реализм выдавался за «критический реализм» — дескать, ругал царскую действительность. Хотя он чаще всего просто описывал жизнь, как она есть, безо всякой политики. Если хорошо — значит, хорошо. Если плохо — значит, плохо.

Впрочем, и в соцреалистических публикациях можно было почерпнуть много интересного. В одной из них, в газете «Советская Эстония», приводились любопытные сведения о выходившем в конце XIX века в Тарту научно-литературном альманахе. Его издавали Эдуард Вильде, считающийся основоположником реалистического направления в эстонской литературе, поэт и переводчик русской литературы Якоб Тамм и «пролетарский» писатель Отто Мюнтер. В номере 2/1899 была помещена повесть Чехова «Мужики» и статья «Антон Чехов». Основное внимание в статье уделялось пропаганде реализма, в связи с чем упоминался А.П., чьё творчество, по мнению авторов, было выше всяких похвал.

«Один из лучших писателей нашего времени», который «идёт по более или менее тому же пути, по которому прошли многие из знаменитых предшественников, таких как Тургенев, Достоевский, Писемский, Гончаров», — отмечалось в статье.

Сам факт её появления означает, что творчество Чехова ещё в 1890-е играло заметную роль в развитии эстонской литературы. И оказывало большое влияние на её представителей.

В 1901–1904 гг. вышло наибольшее число переводов Чехова на эстонский. В 1902-м в эстонской прессе появилось 20 переводов повестей и рассказов, а в 1903–1904 — уже более 30. Некоторые издания печатали их без перерыва. Так, в газете «Театая» сразу за повестью «Ионыч» шла «Моя жизнь». Критики Ю. Вески и Э. Хубель утверждали, что никого не переводили так много.

Влияние классика заметно в творчестве одного из крупнейших новеллистов Якоба Мяндметса, упомянутого Э. Вильде и др. У некоторых даже сюжеты были похожими.

После революции произведения Чехова в Эстонии выходили редко. Советская критика связывала это с тем, что «буржуазия всеми способами старалась оградить народ от влияния передовой русской литературы и культуры». Истинную причину мы не знаем. Вопрос требует изучения.

После Второй мировой войны книги Антона Павловича в республике вновь стали издаваться огромными тиражами. Так продолжалось до распада СССР. Публиковались отдельные издания пьес на эстонском языке. Вышла солидная монография о его творчестве и судьбе. Всё это свидетельствовало о том, что Чехов являлся одним из любимейших писателей эстонского народа.

Автор этих строк с отрочества им зачитывался, его полным изданием. Впрочем, нет, надо сделать поправку. Полное издание состояло из 30 томов, а в свободную продажу (ну как «свободную» — надо было книголюбам стоять ночами в очередях, чтобы по записи получить заветную дефицитную подписку) поступило только 18. А 12 (письма) ушли в библиотеки. Считалось, что широкому кругу советских читателей не полезно знакомиться с его перепиской. Всё это было в традициях советской цензуры. Но те 18 — это был кладезь!

Что же касается писем, то было среди них и знаменитое послание младшему брату Николаю. Вот выдержки из него:

«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки… Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних…

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом…

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.

5) Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними…

6) Они не суетны.

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой…

8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт…»

Чехов всегда считался олицетворением интеллигентности. «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» — таково было его кредо, высказанное доктором Астровым в пьесе «Дядя Ваня».

Помнится, как-то замечательный православный проповедник о. Димитрий Смирнов в одной из своих передач заметил: «Если бы на узкой тропинке в горах встретились Джохар Дудаев и Антон Павлович Чехов, как вы думаете, кто бы полетел в пропасть?» Ответ был понятен без слов.

К сожалению, Чехов сейчас нередко «летит в пропасть» — столько на него изливается грязи любителями «обкусать ступни гиганта» (выражение Ю. Визбора). Дураки, поступающие так, зарабатывают на этом свои «ордена» — деньги, лайки, дешёвую популярность. Но умные люди как чтили его память, так и чтут. Во всём мире. И в Эстонии тоже.

Читайте по теме:

Год книги в Эстонии официально открыт

Игорь Круглов: Эстонские издательства — от сталинских «ГИЗов» до свободы печати

Комментарии закрыты.