Игорь Круглов: Шарль Леру — изобретатель парашюта, унесённый ветром в Таллинне

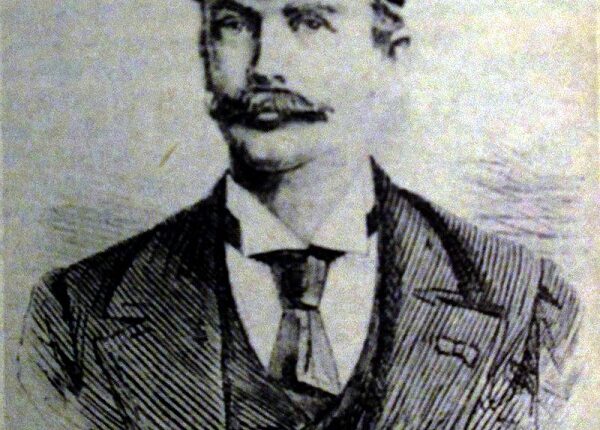

12 (23) сентября 1889 года в Ревеле (ныне — Таллинн) была очень ветреная погода. Шквалистый ветер вздымал волны залива, раскачивал деревья и срывал шляпки и канотье с сотен горожан, собравшихся в парке, разбитом на территории бывшего Ингерманландского бастиона, у горки Харью. Однако те не расходились, ибо очень хотели повидать полёт на воздушном шаре и прыжок с него американского аэронавта, о котором газеты писали, что он является племянником президента Авраама Линкольна. (И это была правда.) Звали смельчака Шарль Леру (настоящее имя — Джозеф Джонсон).

До Ревеля он выступал с первым в своей жизни турне по Европе (Германия, Австрия, Англия) и Российской империи. И неизменно вызывал восторг у зрителей. В Санкт-Петербурге 11 июня того же года поднялся в воздух из знаменитого сада увеселений «Аркадия». Весь Невский проспект и набережные были заполнены народом, а в самом саду, согласно купленным билетам, разместилось более 2 тыс. зрителей. Все с ужасом и замиранием сердец наблюдали, как отважный янки взлетал на корзине, которую сам же пилотировал, и выпрыгивал из неё.

«Нужно было видеть это море человеческих голов, эту многочисленную толпу, застывшую в ожидании, чем-то кончится безумный прыжок смелого американца», — так писала одна из санкт-петербургских газет.

А в изложении историка Г. Черненко картина выглядела так:

«Леру поднимался всё выше и выше. Напряжение зрителей росло. И вот Леру прыгнул. Тяжестью своего тела он оторвал купол парашюта от шара. Маленькая фигурка камнем понеслась вниз, а над ней белой полоской тянулся парашют. Ещё мгновение, и он превратился в большой зонт. Раскачиваясь, Леру начал медленно снижаться. Опустился он в Большую Невку. Тотчас к нему поплыли десятки лодок, дежуривших на воде. Одна из них подобрала воздухоплавателя. Через несколько минут его уже встречали в саду аплодисментами и криками «браво». На следующий день в столичных газетах появились странные сообщения, будто при падении «у Леру выступает кровь из горла, носа и ушей», что во время прыжка он теряет сознание, что вследствие частых полётов «у него образовалась горловая чахотка». Раздавались даже призывы запретить его прыжки. Это удивляло Шарля Леру. «Во время полёта, — говорил он одному корреспонденту, — я чувствую себя прекрасно. Страх мне не знаком. Да, в сущности, и бояться нечего. Нужно иметь только немного силы воли и крепкие нервы, вот и всё!»

Потом в Москве на его шоу собралось рекордное число зрителей, которого не было даже на родине, где слава о нём гремела повсеместно.

И в Риге, в Верманском парке ему тоже аплодировало огромное количество людей. Но в следующем пункте турне, в Ревеле, гастроли могли сорваться: начиная с 10 сентября здесь была очень ветреная погода, и все причины для невыполнения контракта, заключённого с городской управой, у Шарля имелись. Однако он решил рискнуть: всё-таки до этого благополучно совершил целых 238 (!) прыжков с парашютом собственной конструкции. Впервые публично сиганул в 1886-м в Нью-Йорке, с моста High Bridge. А почин смертельно опасного шоу с воздушным шаром был положен в Филадельфии в 1887-м, тоже ранней осенью, как и в Балтии. Почин вызвал дичайший восторг у публики, и, вдохновлённый грандиозным успехом, аэронавт принялся гастролировать по Америке …

В Ревеле, несомненно, его тоже готовы были подстраховать спасатели. (Но, увы, не на море — там почему-то меры безопасности не были предусмотрены, хотя он предпочитал обычно «приморяться».) Поэтому в 5 часов вечера на шаре с баллоном, который наполнили гелием на одной из местных газовых фабрик, он взлетел с Харью, готовясь достичь необходимой высоты и совершить прыжок. И вдруг шар попал в сильнейший воздушный поток. Его завертело и понесло к заливу. Всё это происходило на глазах у сотен перепуганных обывателей. Когда шар проносился над прибрежной застройкой, Леру попытался воспользоваться своей оригинальной «катапультой» — парашютом, привязанным к подвешенному сиденью. Однако ураган с большой силой потащил шар к морю, и на расстоянии около двух километров от берега аэронавт упал в воду. Спасательные катера, прибывшие к месту трагедии через четверть часа, найти его не смогли. Лишь спустя двое суток тело обнаружили местные жители. Он лежал на дне бухты вместе со своим парашютом. Ему не исполнилось и 33 лет…

Похоронили всемирно известного чемпиона с большими почестями на кладбище Копли в нынешней столице Эстонии. Проводить его в последний путь вышли тысячи ревельцев. О трагедии написали практически все газеты Российской империи. На могиле позже поставили памятник из гранита, где изображались парашютист и его воздушная конструкция. С текстом на четырёх языках: «На память воздухоплавателю Шарлю Леру, погибшему в Ревельской бухте 12-го сентября 1889 года»…

Он родился в Ватербери (штат Коннектикут, Северная Америка) 31 октября (11 ноября) 1856 года. В ранней юности уже был умелым спортсменом, гимнастом. А потом увлёкся воздухоплаванием и начал думать, как бы как усовершенствовать парашют.

Здесь отметим, что устройство под названием «парашют» (фр. «Parachute», от греч. «para» — «против» и «chute» — «падение») было описано ещё Леонардо да Винчи.

А изобретателем современного парашюта является француз Луи-Себастьян Ленорман, который 26 декабря 1783 года прыгнул с башни обсерватории в Монпелье. Им был использован 14-футовый махолёт с деревянным каркасом…

Тут позволю себе немного отвлечься и поделиться личными впечатлениями. Когда-то давно и мне довелось прыгнуть с «каркасником». И я запомнил всю сию «опупею» в мелочах, хотя мне было чуть больше 10 лет. Ну, наверное, потому и запомнил. Правда, прыгал я не с самолёта или монгольфьера, а всего лишь с вышки. Но в памяти все детали отложились очень отчётливо. И скрипучая, раскачивающаяся под завывающим ветром старая вышка, куда я взбирался по гнилой витой лестнице. И ужасающий вид пропасти, куда заглянул, наконец вскарабкавшись. И весёлый и, по-моему, пьяный голос инструктора — смотрителя, подталкивающего меня к ней и швыряющего в неё…

Скакнул я на спор с дворовыми дружками. Почему малолетке это позволил сделать смотритель — до сих пор не понимаю. Может, они ему на бутылку сунули. А может, разрешалось малолеткам. Как бы то ни было, отступать было нельзя. И вот на меня нацепили ремни и, видя, что испужался, спихнули вниз. В память врезалось: летишь несколько секунд, которые кажутся часами, в бездну без страховки, а потом, когда ремни натянулись, радуешься: о, класс, уже не страшно, все надёжно, тебя держат. И даже захотелось повторить…

После каркасного появился бескаркасный, с которым впервые прыгнул ученик Ленормана Андре-Жак Гарнерен. А гораздо позже возник и ранцевый, созданный русским и советским изобретателем Глебом Котельниковым. Первым человеком, спасшимся на нём, был знаменитый лётчик Михаил Громов (1927).

Что же касается Леру, то он после долгих творческих поисков создал окончательный вариант своего «инструмента спасения на воздухе» и принёс его чертежи некоему фабриканту, занимавшемуся их шитьём. Тот поинтересовался, для чего нужен именно такой парашют, и, выслушав объяснения, сообщил о племяннике Линкольна в психиатрическую лечебницу. Молодого аэронавта забрали, но вскоре выпустили за отсутствием признаков сумасшествия, после чего тот самолично занялся производством с помощью приятеля-швеца. И в итоге получилось то изделие, с которым он состяжал себе глобальную славу.

Шёлковый шар, на котором он летал, был 15 м в высоту и 11 м диаметре. Вмещал в себя 1500 куб. газа и стоил в пересчёте на российские деньги 1000 рублей — по тем временам колоссальная сумма. Он удерживался при помощи строп, нижние концы которых сводились вместе и связывались с прочным кольцом. К шару прикреплялся парашют, тоже из шёлка. При взлёте он свисал со специального пружинного крюка. За кольцо аэронавт держался во время спуска. Вначале он падал очень резко, как бы без поддержки. Но когда парашют надувался, падение сразу замедлялось, и он благополучно достигал земли.

Изобретение Шарля Леру, как и его самоотверженность и энтузиазм, вдохновили тысячи его последователей — энтузиастов воздухоплавания. Конечно, кто-то может посчитать такую деятельность зряшным риском, как, например, увлечение «тарзанками». Но думается, это неверная точка зрения. Такие, как Леру или, скажем, Экзюпери, — если, конечно, допустимо подобное сравнение — остаются в памяти поколений навсегда. Намного дольше, чем даже фильм «Унесённые ветром»…

И последователям Леру тоже захотелось повторить его достижения, несмотря ни на что. Потому и получил развитие спорт, спасающий лётчиков. Кстати, как гласит история, парашют первоначально создавался с целью спасения людей из замков, охваченных пожарами…

Читайте по теме:

Игорь Круглов: Эрнст Бирнбаум — эстонский пионер идеологической аэронавтики

Комментарии закрыты.