Игорь Круглов: Эльсинор на эстонской скале — как снимали «Гамлета»

В нынешнем году исполняется 60 лет со дня присуждения Ленинской премии создателям эпохального советского фильма «Гамлет» — это Григорий Козинцев и Иннокентий Смоктуновский. Как известно, Ленинская премия была высшей формой поощрения советских граждан, и чтобы её заслужить в искусстве, нужно было очень постараться. Требовалось или создать «крепко сколоченное» произведение, отвечающее «высоким принципам социалистического реализма», или подлинный шедевр, пусть даже и не соцреалистический. К разряду последних относился и «Гамлет» — двухсерийная чёрно-белая лента, снятая в 1964 году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Григорием Козинцевым (он же автор сценария) по трагедии Вильяма Шекспира в знаменитом переводе Бориса Пастернака.

Мы назвали его «эпохальным» вот почему. Тогда, во времена хрущёвской оттепели и на излёте её, киноискусство действительно переживало целую эпоху своего обновления. Пусть даже она была и непродолжительной по времени. Но при ней появились произведения, вошедшие в классику не только советского, а и мирового кино. А ещё достаточно эпохальным был поворот лучших советских киномастеров от коммунистических догм к мировой классике. В их числе, кроме Козинцева, можно назвать С. Юткевича, М. Ромма и Л. Трауберга. В сталинскую эпоху они снимали всякую пропагандистскую чушь, а потом, видимо, устыдившись, обратились к классике или правдивым картинам о современности, почти без оглядки на цензуру. Юткевич (при Сталине сделавший ленты «Человек с ружьём» о Ленине, «Яков Свердлов» и др.) снял «Отелло» по В. Шекспиру и «Сюжет для небольшого рассказа» по А. Чехову. М. Ромм (вошедший в «анналы ленинизма» фильмами «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году») — «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм». Л. Трауберг (трилогия о большевике Максиме) — «Мёртвые души» по Н. Гоголю. С. Герасимов («Комсомольск» и др.) — «Красное и чёрное» по Стендалю. Ну а Козинцев (1905–1973), соавтор Трауберга по «Максиму», — «Дона Кихота» (1957), «Гамлета» (1964) и «Короля Лира» (1970). Причём, в отличие от его упомянутых коллег, после «Кихота» к соцреализму не возвращался больше никогда.

«Король Лир» (1970) стал его последней лентой, а «Гамлет», таким образом, по времени занял среднее место между тремя экранизациями классики. Почему Козинцев дважды обращался к Шекспиру? Вероятно, потому что в 1960-х был настоящий шекспировский «бум». Его пьесы ставили во многих театрах, экранизировали или просто часто упоминали и цитировали. Вспомним хотя бы «Таганку» и спектакль с Владимиром Высоцким. А И. Смоктуновский не только сыграл Принца Датского в картине Козинцева, но и блестяще спародировал эту роль в «Берегись автомобиля» (1966) Э. Рязанова, где, как мы помним, режиссёр народного театра (Е. Евстигнеев) решил «замахнуться на Вильяма нашего, понимаете, Шекспира».

Может показаться удивительным, что тогда многие «замахивались» именно на него. Возможно, причина в том, что мастера искусств пробовали через его творчество выразить свои чаяния, нередко — тайные: о свободе, чести, совести, достоинстве, благородстве, стремлению к правде и т. д. Хотя, нужно сказать, «Вильям наш» был далеко не для всех выдающихся умов непререкаемым авторитетом. В частности, его терпеть не мог Лев Толстой. Как и «Гамлета», кстати.

Толстой опубликовал в 1904 году критический очерк «О Шекспире и драме», где высказался так: «Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем».

А о «Гамлете» в письме к одному из друзей отозвался следующим образом: «Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение — «Гамлет». Всё основано на языческой мести, цель одна — собрать как можно больше эффектов, нет ни складу, ни ладу. Автор так был занят эффектами, что не позаботился даже о том, чтобы придать главному лицу какой-нибудь характер… Никогда я с такой очевидностью не понимал всю беспомощность в суждениях толпы, и как она может себя обманывать».

Ну, для Льва Николаевича подобная резкость суждений была в традиции. Но прав он бывал далеко не всегда. Например, в данном случае трудно назвать «беспомощной» и ничего не понимающей «толпой» Пастернака, Высоцкого, Смоктуновского, Козинцева и других выдающихся деятелей, чьими усилиями эта пьеса была донесена до широкой публики и высоко оценена ею. Поскольку один из главных смыслов в ней, считающейся одной из величайших пьес всех времён, — поиск справедливости и правды и борьба за них с сильными мира сего. (Напомним, что сюжет строится на попытках Гамлета разоблачить и покарать своего дядю Клавдия, убившего брата в стремлении захватить трон и жениться на матери принца.) С их интригами и подлостью, которые были присущи во все времена лукавым политикам, жаждавшим власти и богатства. Возможно, именно этот смысл и привлекал советских художников-нонконформистов.

Съёмки фильма проходили недалеко от Таллинна, в посёлке Кейла-Йоа. «Замок Эльсинор», где происходили события, представлял собой конструкцию из металлических ящиков для молока. Их набили материей и залили цементом. Макет, скопированный с открытки с изображением французского замка, укрепили на обрыве над морем. Сейчас это место считается туристической достопримечательностью и называется «Скала Гамлета».

Отдельные сцены снимались в замке Фалль, некогда принадлежавшем графу Бенкендорфу, и в павильонах «Ленфильма». Все эти сцены привнесли в картину атмосферу средневековой загадочности, страха и напряжения. Грозовые облака, тучи и штормы «нашлись» на Баренцевом море. А вот монолог «Быть или не быть…» Смоктуновский — принц читал… в Крыму.

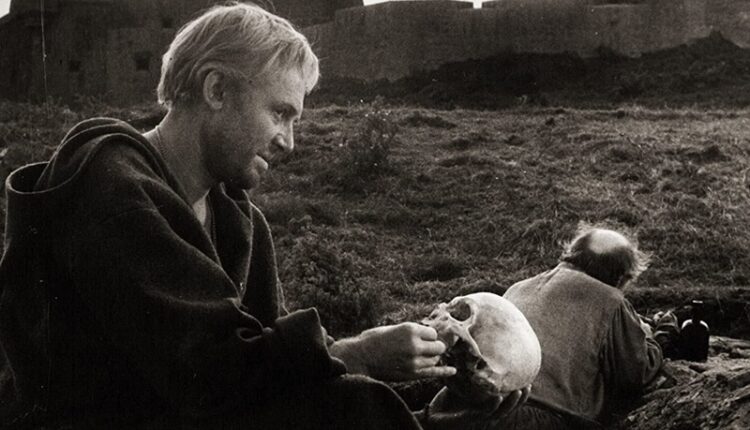

И. Смоктуновский высококлассно справился с ролью, о которой бытовало мнение, что она по плечам лишь тому артисту, у кого крепкие нервы, психика и вообще здоровье. Ради неё он даже отказался от съёмок в «Андрее Рублёве» А. Тарковского и «Войне и мире» С. Бондарчука. На площадке «Гамлета» терпел слепящий свет мощных софитов, после чего имел проблемы со зрением, оставшиеся до конца его дней. Наградой за это послужили Ленинская премия и мировое признание. После выхода фильма английская печать сочла советского «Гамлета» куда более убедительным, чем «родной», британский. А режиссёр британской постановки, он же исполнитель главной роли, Лоуренс Оливье при встрече со Смоктуновским спросил его: «Сколько вам лет?» И, узнав, что 42, воскликнул: «Повезло! Потом сердце не выдерживает такой нагрузки…»

Другие участники тоже были на высоте. Офелия — юная, но уже популярная (после фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия») Анастасия Вертинская. За «Гамлета» западная пресса назвала её «Вивьен Ли советского экрана» и «самым талантливым сердцем советского кино». Великолепно выступили Э. Радзиня (королева Гертруда), М. Названов (король Клавдий), В. Эренберг (Горацио), Ю. Толубеев (Полоний), И. Дмитриев (Розенкранц), Р. Арен (второй актёр) и др.

Их общий с остальными членами съёмочной группы труд позволил картине войти в сокровищницу кинематографа.

Читайте по теме:

Игорь Круглов: Таллинн — «актёр» и «режиссёр»

Режиссёр из Казахстана: Вырос на американском кино, но нравится и эстонское

Комментарии закрыты.