Игорь Круглов: Эммануил Нобель — создатель таллиннских субмарин и борец за премию своего дяди

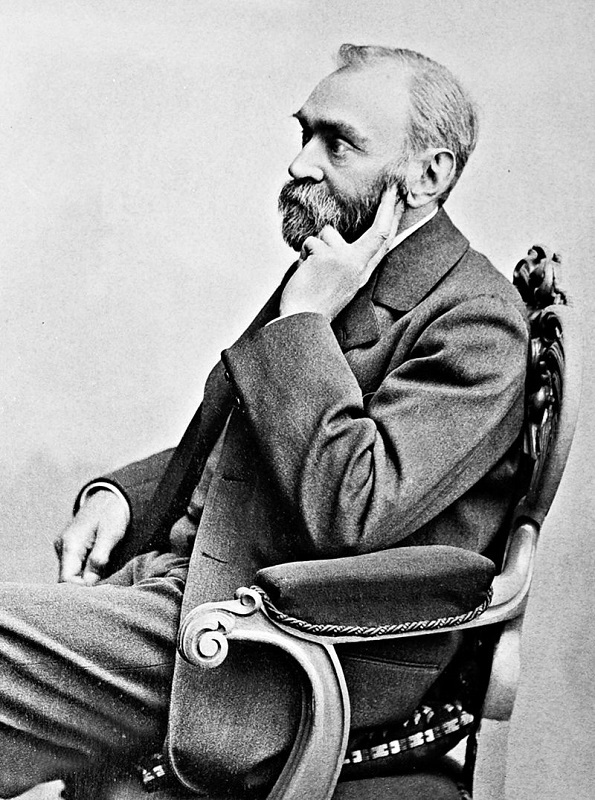

Сегодня поговорим об одном из Нобелей — талантливом предпринимателе, имевшем бизнес в Эстонии. Вообще, всё это семейство было очень талантливое. Самый известный его член в особых представлениях не нуждается: Альфред, «отец» динамита и премии. Очень много внимания уделял нитроглицерину, лечил им свою стенокардию. Ну а параллельно, так уж получилось, изобрёл смертоносное оружие — бризантную взрывчатую смесь на его основе. «Разве не ирония судьбы, — вспоминал он, — что мне прописали принимать нитроглицерин! Они называют его тринитрином, чтобы не отпугнуть фармацевтов и пациентов».

Увы, но использование открытий, совершённых якобы во благо людей, а затем ставших инструментами для их уничтожения, для истории — обыденность.

По этому поводу можно вспомнить известную песню Александра Городницкого «Воздухоплавательный парк», отлично иллюстрирующую вышесказанное. Она посвящена полётам первых летательных аппаратов, и в ней описывается, с каким восторгом на лётном поле собиралась публика, рукоплескавшая первым отчаянным воздухоплавателям и бросавшая вверх цветы, зонтики и канотье. Заканчивается же эта песня так:

Свод неба пустынен и свеж ещё.

Достигнут лишь первый рубеж ещё…

Не завтра ли бомбоубежище

Отроют у вас во дворе?

Приблизительно так получилось и с динамитом. В 1836 году французский химик Теофиль-Жюль Пелуз установил состав и вывел формулу глицерина, который был отходом производства мыла. Казалось бы, что может быть более мирным? Но затем его ученик, итальянец Асканио Собреро додумался обработать глицерин азотной кислотой и получил жидкое маслянистое вещество. Это уже был нитроглицерин. По легенде, Собреро, поняв, что изобрёл взрывчатку невероятной мощности, решил не обнародовать его характеристики, чтобы избавить мир от нового оружия страшной разрушительной силы. Он приспособил его к медицине как средство для расширения сосудов. Однако ещё один ученик Пелуза — Альфред Нобель — пошёл дальше и «сочинил» на его основе динамит.

Позже у Альфреда появится «синдром Оппенгеймера» («отца» атомной бомбы, до конца жизни жалевшего о том, что он её «породил»; не путать с «синдромом Оппенгейма» — воспалением глаз). Немалую роль, вероятно, в этом сыграла смерть его брата Эммануила, погибшего при взрыве НГ. Потому-то Альфред Эммануилович (это не юмор, у некоторых Нобелей действительно были отчества, записанные по российским правилам, потому что они жили какое-то время в Российской империи), осознав, какую жуткую штуку удумал, решил хоть как-то оправдаться перед человечеством и учредил премию своего имени. Незадолго до кончины, 27 ноября 1895 года, он составил завещание, согласно которому большую часть своего состояния передал на премирование «тех, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству».

А. Нобель увлекался не только химией и взрывчаткой. Он профессионально разбирался в медицине, биологии, оптике. Зарегистрировал 350 патентов — шутка ли сказать! Среди них — патенты на холодильник, газовую горелку, барометр, водомер и др. А ещё пытался писать художественные произведения (до потомков дошла его пьеса «Немезида»), поскольку очень любил литературу — Бальзака, Мопассана, Гюго и Тургенева. (Возможно, этим объясняется присуждение «Нобелевки» писателям.)

Впрочем, повторимся, талантливым — особенно в научно-техническом плане, причём часто с военным уклоном — было всё их семейство. Его основатель Эммануэль Нобель-старший (1757–1839), живший в Швеции, посвятил жизнь медицине. Его сын Эммануэль Нобель-младший (1801–1872), архитектор по образованию, стал изобретателем подводных мин. Вот он-то с семьёй и перебрался в Российскую империю. Сначала, в 1832-м, в Великое княжество Финляндское, а 1842-м — в Санкт-Петербург, где проживал до 1859 года. Основал там механическое производство. В период Крымской кампании (1853–1856) занимался поставками мин и другого оружия для русской армии. Потом фирма обанкротилась, и он вернулся в Швецию.

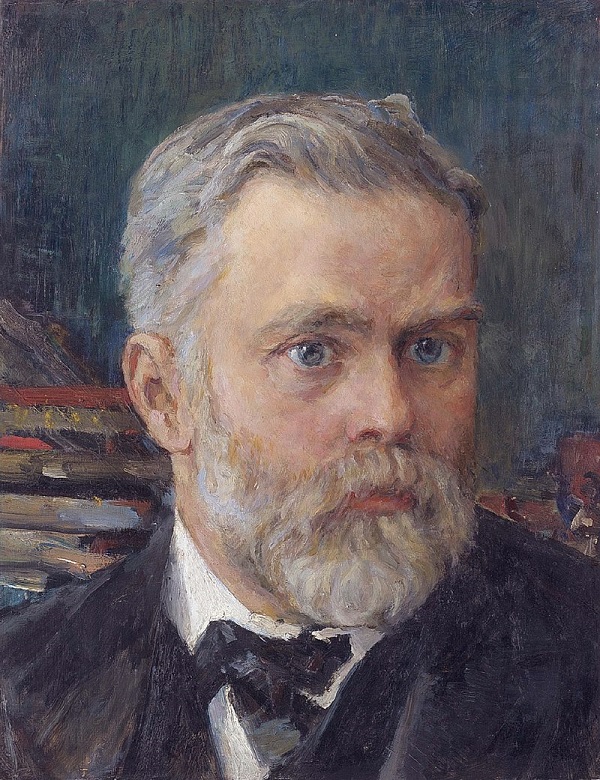

У Эммануэля-юниора было три наследника: Роберт (1829–1896), Альфред (1833–1896) и Людвиг (1831–1888). Сыном последнего и являлся наш сегодняшний главный герой Эммануил Людвигович Нобель (1859–1932).

Людвиг Нобель конструировал станки, состоял в Русском техническом обществе. Затем пошёл по стопам отца и стал предпринимателем. Объединил отцовские заводы в большое машиностроительное предприятие «Механический завод «Людвиг Нобель», позднее названное «Русский дизель». В 1876-м трое братьев принялись осваивать бакинские нефтяные месторождения, создали «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Забегая вперёд, скажем, что эта концессия после революции 1917-го была национализирована большевиками. Её не спасли даже революционные увлечения некоторых представителей династии, о чём те, вероятно, горько пожалели.

Революционных взглядов придерживался и Эммануил Людвигович, хотя и являлся действительным статским советником. (Вероятно, именно по причине этих симпатий 23 февраля 1917-го на его заводах произошли волнения и стачки, положившие начало Февральской революции.) И тоже, конечно, пожалел, ибо в 1918-м ему пришлось потерять все свои предприятия и бежать на историческую родину, в Швецию. Хотя родился в Санкт-Петербурге, учился там в частной школе святой Анны. Потом — в берлинской Политехнической школе и Стокгольмском технологическом институте. После смерти отца стал руководителем МЗЛН («Русского дизеля»). Здесь в 1899-м впервые в России началось производство дизельных моторов. Они использовались, в частности, в судоходстве, придя на смену паровым агрегатам. Довольно быстро корабли с ними назвали теплоходами, которые, как известно, существуют до сих пор. Это был огромный переворот в технике и промышленности.

В 1902-м возглавил «Товарищество нефтяного производства бр. Нобель».

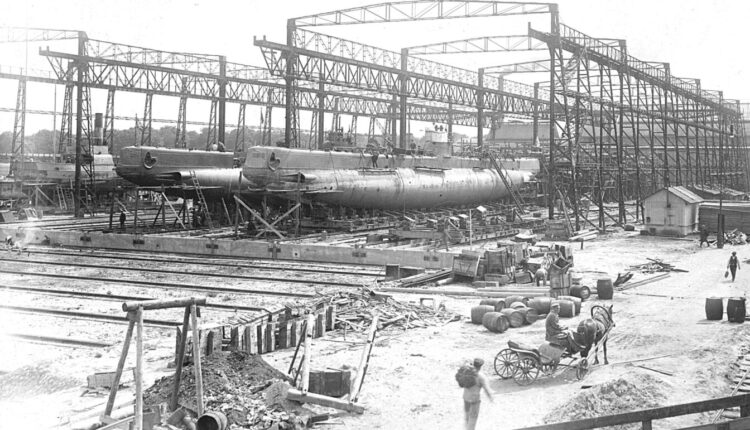

Одним из его бизнесов была судостроительная компания Ноблесснер, учреждённая в 1912 году в Ревеле (ныне — Таллинн). Она представляла собой совместное предприятие завода «Людвиг Нобель» и фирмы «Лесснер», основанной российским автомобилестроителем и промышленником немецко-шведского происхождения Густавом Лесснером. Договор подписал его сын Артур. Совместный завод, территория и корпуса которого существуют до сих пор (сейчас тут жилой массив, магазины и т. д.), располагался на берегу Таллиннского залива, на ул. Тёэстузе. Здесь партнёры приступили к производству российских субмарин типа «Барс». Эти субмарины ещё называли «Морж-2», поскольку по определённым характеристикам они походили на лодки «Морж», созданные по проекту пионера российского подводного судостроения Ивана Бубнова (1972–1919). Также были «Касатка», «Нерпа», «Акула», «Минога», «Гепард» и др.

В СМИ много рассказывается о немецких подводных лодках, которые в Первую мировую представляли большую угрозу для судов Антанты. Но почему-то почти ничего не повествуется об их российских аналогах, имевших не менее высокое качество. И это качество обеспечивал завод «Ноблесснер» (с 1916 по 1918 — «Петровская верфь») под руководством Э. Нобеля. А ещё Эммануил Людвигович много сделал для того, чтобы было выполнено «премиальное» завещание его дяди Альфреда. Дело в том, что его пытались опротестовать в Швеции, в чём принимал участие даже шведский король. Но Э.Л. обеспечил реализацию. По его требованию был создан особый Фонд Нобеля, насчитывавший около 2 млн фунтов стерлингов. Он-то и стал основой для выплат. Как видим, и этот член семейства тоже беспокоился о том, чтобы как-то оправдаться перед человечеством за военный семейный бизнес.

Уехав из России в 1918-м, Эммануил Нобель вскоре отошёл от дел. Умер он в Швеции 31 мая 1932 года.

Читайте по теме:

Ноблесснер — у современного красочного квартала богатая история

Комментарии закрыты.