Игорь Круглов: Карл Эгги — человек и ледокол

Ныне расскажем о человеке, который спасал в Арктике экипаж дирижабля «Италия», пролетевшего над Северным полюсом и на обратном пути потерпевшего катастрофу во льдах. Речь о капитане ледокола «Красин» («Святогор») Карле Эгги. Этого мореплавателя так и тянет назвать «человеком-ледоколом», по аналогии с «человеком-пароходом» Владимира Маяковского, хотя разница между ними большая.

Теодор Нетте, дипкурьер, воспетый «агитатором, горланом и главарём» в стихотворении «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», до своей дипломатической деятельности служил палачом и начальником палачей. Потому что полк латышских «красных стрелков», где он начальствовал, представлял собой сборище карателей, совершавших невероятные по жестокости злодеяния. Нетте был в нём политкомиссаром, то бишь «идейным вдохновителем» и «направляющей силой», после чего отметился в Елгавском ревтрибунале, а мы знаем, что представляли собой эти судилища. Так что факт мщения со стороны граждан Литвы Габриловичей, напавших на него, не удивителен. Кстати, есть версия, что Нетте с напарником везли не диппочту, а фальшивые фунты стерлингов для подрыва британской экономики. Но это уже за рамками нашего повествования…

Что же касается Карла Эгги (Karl Jõgi), то он, насколько нам известно, в большевистском терроре не участвовал. Во всяком случае, данных об этом не имеется, и хочется надеяться, что на его руках невинной крови не было. Хотя он, сторонник революции, будучи курсантом, служил 1917 году в Морском военном штабе в Петрограде, а в 1918-м окончил Архангельское мореходное училище. История помнит, что собой представляли «революционные матросы», обмотанные пулемётными лентами, и их патрули, не щадившие никого. Но ведь не все же моряки были головорезами.

После окончания училища и прихода в Архангельск войск Антанты Эгги ушёл с военной службы, устроился помощником капитана на парусное судно «Меркурий» и отбыл в Норвегию, а оттуда в Великобританию. После победы большевиков вернулся. В 1920–1921 гг. в составе экипажа ледокольного парохода «Седов» принимал участие в 1-й Карской товарообменной и Сибирской хлебной экспедициях. В 1922–1933 гг. служил на трассе Северного морского пути — вначале старпомом, а затем и капитаном нескольких ледоколов — «Литке», «Ленин» и «Красин».

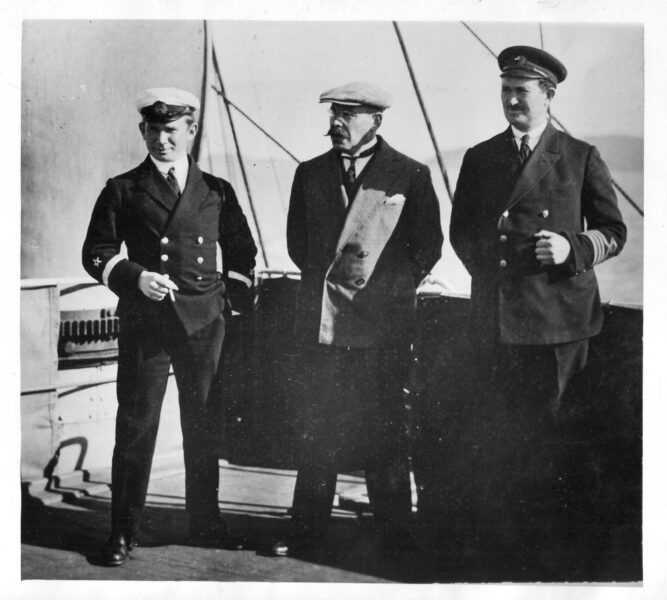

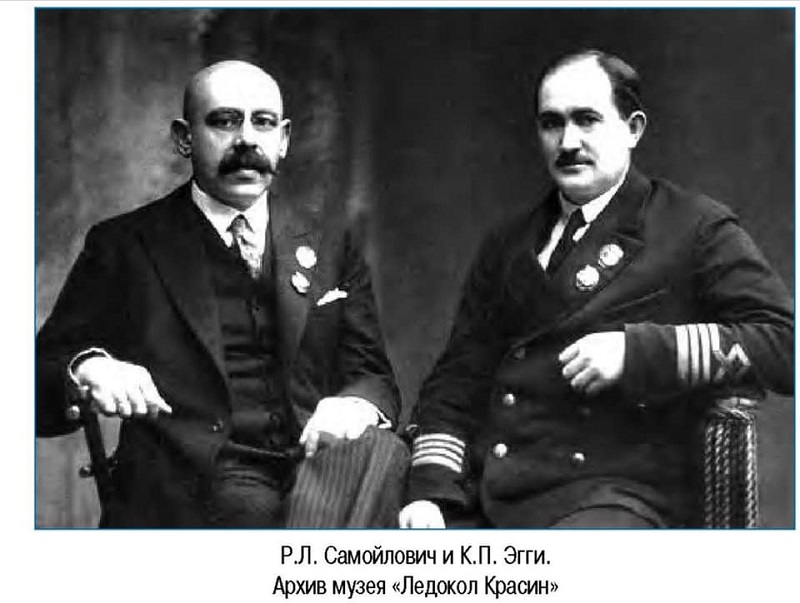

В 1922 году перешёл с «Литке» на «Ленин», где в 1926-м стал капитаном. А в 1928-м ему как «морскому волку», получившему значительный опыт морского командования в Арктике, поручили руководство «Красиным» — «для проведения высокоширотной поисково-спасательной экспедиции для оказания помощи экипажу дирижабля «Италия», потерпевшему катастрофу». За успешное проведение данной операции советское правительство удостоило его ордена Трудового Красного Знамени, а итальянское — пожизненной пенсии. Забегая вперёд, скажем, что героический «кэп» так её и не получил. А что до пенсии советской — на склоне лет он тоже остался без неё. И должен был в немолодом возрасте, с пошатнувшимся здоровьем, добирать на Камчатке «недостающий стаж». Впрочем, это не исключительный случай подобного отношения к своим героям со стороны советской бюрократии…

Вот как описывал «красинского» командира корабельный фельдшер Щукин (цитируем по материалам историка полярных экспедиций Г. Лучанского):

«Капитан «Красина» — Эгги, уроженец Эстонии. Ему тридцать пять лет. Свою морскую карьеру он начал с чистки картофеля на маленьком паруснике, плававшем по Балтийскому морю. Потом поступил в судоходную школу, плавал матросом, дослужился до штурмана малых плаваний. Октябрьская революция застала его на миноносце в открытом море. Весной 1918 года в Архангельске он уже сдал экзамен на штурмана дальнего плавания и незадолго до похода на «Красине» служил командиром одного из крупных ледоколов Ленинградского порта».

Пожалуй, работа на «Красине» была звёздным часом для К. Эгги. А начинал он действительно с самых низких корабельных должностей, камбузника и т. п.

Сам о себе так писал в автобиографии (приводим по ресурсу fishkamchatka.ru):

«Родился в 1893 г. в Эстонии, в Лифляндской губернии, Эзельского уезда, Обронской волости, деревня Малец. Отец рыбак, мать — домашняя хозяйка. В восемь лет начал учиться в г. Курегаф в Эстонии, окончил девять классов общеобразовательных курсов. С 1907 г., то есть в четырнадцатилетнем возрасте, я начал плавать в перерывах между учёбой. В 1911 г. окончил первоначальное образование и до 1913 г. плавал на разных судах в Европе и по Американской линии матросом. С 1913 по 1915 гг. учился в Курегафе и Риге, весной 1915 г. окончил Рижское морское училище и получил диплом штурмана малого плавания. Осенью 1915 г. был взят в армию и до 1917 г. был на Северном фронте рядовым. В 1917 г. был с фронта переведён во флот г. Архангельска».

(Здесь уточним дату рождения: 20 мая (01 июня) 1893 года.)

Далее сообщается об уже упомянутых событиях конца 1910-х — начала 1920-х, до «ледокольной эпопеи».

Но вернёмся к «Красину». Итак, Эгги назначается на него как самый опытный мореплаватель-полярник. Дело крайне ответственное: ведь речь идёт о международном престиже СССР, который выдвинул своих спасателей в спайке с другими странами. (Кстати, для КЭ это был не первый случай: однажды, в 1912-м, он уже участвовал в спасении иностранцев — пассажиров английского корабля «Вольтурно» — и даже был награждён почётной царской грамотой.)

Внимание всего мира было приковано к пропавшей экспедиции, её позывные пытались поймать все радиостанции, но удалось это благодаря детекторному приёмнику, опять-таки советскому радиолюбителю. После чего для спасения «Красной палатки» (шатра на арктической льдине, где укрылись уцелевшие после падения дирижабля путешественники) вышел ледокольный пароход «Красин»…

Здесь сделаем отступление и скажем, что вообще-то никакой это был не «Красин», а «Святогор», построенный в 1916 году для флота Российской империи. Так же, как и первый «Ленин» (не путать с атомным), спущенный на воду в 1917-м, не имел никакого отношения к «вождю мирового пролетариата». Он назывался изначально «Святой Александр Невский». Но привычке большевиков всё тырить и переименовывать уже давно никто не удивляется. Отметим только, что деятель, чьё имя получил «Святогор», Красин, являлся большевистским функционером, который организовывал передачу денег для революции, и террористом, на чьей совести, как считают многие историки, в том числе и смерть купца и мецената Саввы Морозова.

События вокруг спасения экспедиции Нобиле достаточно достоверно показаны в знаменитом фильме Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969). Эгги там убедительно сыграл эстонский артист Рейн Арен. Этот фильм до сих пор волнует зрителей бывшего СССР, которые вновь и вновь переживают за произошедшее с экспедицией и гордятся тем, что представители их бывшей многонациональной страны оказали той необходимую помощь. В том числе и капитан Карл Эгги. А вообще, чтобы оценить глубину мужества и «нобилевцев», и спасателей достаточно лишь представить себе полярные льды, ночь, температуру ниже минус 60, «белое безмолвие» и полное отсутствие возможностей получить подмогу со стороны ещё от кого-либо…

Дальнейшая карьера и судьба Карла Павловича Эгги были таковы. В 1929-м он, получивший признание за свой подвиг, был направлен делегатом от Советского Союза на международную конференцию в Лондон. В 1929-м перегнал «Ленина» в Архангельск и остался «капитанить» в Баренцевом море. В 1933-м тяжко заболел и был вынужден вернуться в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В 1934-м отправился во Владивосток флагманским капитаном на перегоне пяти тральщиков в Мурманск. Далее факт, который может считаться неприглядным: после этого рейса, то есть уже во время правления Гитлера, принимал в Германии суда, приобретённые там для Дальнего Востока. На одном из них приплыл в Одессу, но там снова с ним случилось обострение болезни, из-за чего снялся с корабля и возвратился в Ленинград.

Ещё несколько фактов биографии. В 1940-м по заданию советского командования в рекордные сроки (23 дня) по Северному морскому пути провёл немецкий крейсер «Комет». Сейчас это тоже «плохо пахнет», конечно. Но тогда у СССР с «рейхом» был пакт, Эгги выполнял задание руководства, и это был просто мирный морской перегон…

После начала Великой Отечественной войны ему поручили подготовку кадров для сражений с немцами на Северном Ледовитом океане и других морях. Во время блокады находился в городе на Неве, вместе с героическими ленинградцами терпел все лишения и страдания.

Перед её концом, в 1944-м, получил назначение на капитанские должности на ледоколах «Сибиряков» и «Ермак», где обеспечивал проводку судов военного и торгового флота по маршруту Ленинград — Хельсинки и обратно.

После Победы некоторое время занимался преподавательской деятельностью, трудился экспертом в военной прокуратуре. И вот во время этой работы «вдруг» выяснилось, что прославленному «человеку-ледоколу» не хватает стажа для получения советской пенсии (притом что итальянская, вероятно, шла в доход государства). Посему Карл Павлович завербовался на Камчатку, чтобы «добрать» недостающий стаж. Потом ещё послужил капитаном парусно-моторной шхуны «Медуза», хотя это, конечно, был не его уровень…

Умер К. П. Эгги 28 января 1957 года. Его могила находится в Санкт-Петербурге.

Читайте по теме:

Игорь Круглов: Рейн Арен, поломавший ролевые схемы «пират XX века»

Комментарии закрыты.