СОТВОРЕНИЕ МИРА. Романтическое путешествие с художником Сергеем Мининым среди реальности и мифов

Ну почему разные искусства так редко сходятся?

Я смотрел в VAT-театре могучий и жестокий спектакль режиссёра Ааре Тойкка «Куллерво», по мотивам «Калевалы» — и думалось: как прекрасно было бы развесить здесь, у входа в зал, цикл Сергея Минина «Калевала». Как замечательно дополнили бы друг друга два фантастических мира — из красок и бумаги, и из движения, слов, света. И оба — рождённые от людских страстей.

Потом мы сидели с Сергеем Викентьевичем в его квартире, одновременно и жилье семьи художника, и мастерской; на краю Ласнамяэ, у спуска в Козе, где городская суета отступает и вокруг зелень, а вдали — море; оно даже было бы видно в окно, не заслоняй взгляда стоящий впереди дом, — и говорили. Долго, переходя с темы на тему; Сергей Минин показывал свои полотна, рассказывал о себе — и удивительно, как много, оказывается, в жизни пересечений. И личных, и в проходящих где-то в глубине, возникающих в памяти, событиях, которые коснулись вас в разное время.

Как рождаются образы?

У каждого творческого человека — по-своему. Жена Сергея Викентьевича Лилия Керро, тоже замечательный человек, психолог и фотомастер, объяснила, что Минин вынашивает свои картины в мыслях, долго, не торопясь, во всех аспектах. А потом пишет. У кого-то — наоборот. Подходит к холсту и сразу начинает писать — а дальше куда рука поведёт.

— С вами не бывает такого — боязнь чистого холста? Как у пишущего человека боязнь чистого листа бумаги, когда хочешь начать работать, а не решаешься, оттягиваешь?

— Нет, — отвечает Минин. — Ведь в голове всё выношено!

…Ведёт, конечно, если говорить о жизни, не «рука», какой бы искусной она не стала — но тоже потому, что отшлифовала жизнь. А сам ход событий.

Сергей Минин по рождению — вятский. Из города Котельничи. Родители — юристы, они хотели, чтобы и сын пошёл по той же стезе. Всё изменили детали, которые можно посчитать случайными, но благодаря им сложился путь художника

Так же, как в душе навсегда утвердились другие впечатления детства. Приведшие Сергея Минина к религиозной живописи и к многолетней работе по реставрации икон.

— В детстве, по дороге к своему учителю рисования, я заходил в церковь, — вспоминает он. — Там пели бабки. Потом-то я понял, что пели они, скажем так, не очень мелодично, но вы представьте себе. Зимний вечер. Овраги. Открытая дверь в церковь. Песнопение. Я захожу, стою, слушаю их, запоминаю свет и лики на иконах… Мои родители были коммунисты. Очень искренние. Отец с войны вернулся весь израненный, 28 ранений, лицо в шрамах, и под кожей застряли несколько таких стальных — то ли шариков от шрапнели, то ли осколков — они обросли мясом и удалять их при тогдашней-то хирургии было опасно.

Им не нравилось, что я бываю в церкви. Даже ремнём пороли. Но я всё равно любил их и глубоко уважал.

Родители хотели, чтобы стал юристом. Продолжил династию. Папа со мой два года не разговаривал, когда я поступил в художественное училище.

А к образам «Калевалы» тоже привело стечение обстоятельств:

— В детстве я однажды посмотрел советско-финский фильм «Сампо». Очень хорошо помню то время; по всему Союзу неурожай, очереди за хлебoм. Рядом с кинотеатром был магазинчик, в котором продавались белые булочки. Ранним утром мы с дедом стоим в очереди и видим рекламу фильма «Сампо», с красавицей Эве Киви. Отстояв очередь, мы с дедом пошли в кино.

Вятский край — место ссылки. И даже после всего этого там осталось много прекрасных интеллигентных людей, настоящих просветителей. Мне повезло с школьным учителем литературы. Её звали Виктория Петровна Казакова У нас в школе она вела факультатив, и услышанное на нём стало частью моей жизни, для меня тогда сомкнулись два мистических мира — «Калевалы» и «Мастера и Маргариты». Мы выросли на этих книгах..

Ещё школьником я подружился со студентами нашего музыкально-художественного училища, оно называлось Кировское училище искусств. И потом уже, в Москве, в Суриковском институте, я все годы учёбы занимался и «Калевалой», и «Мастером и Маргаритой». Кстати. Не могу не показать вам вот это…

Художник выходит в другую комнату и возвращается с потрёпанной тонкой книжкой на финском языке.

Однажды я в Финляндии реставрировал православную часовню. Рядом с бывшим поместьем Ольденбургских принцев, между прочим, родственников Романовых. Там нашёл учебник истории 1946 года. Видите, на этой карте моя Вятка обозначена кружочком. Это прародина угро-финнов.

— Покажете работы по «Мастеру и Маргарите»?

— Увы, они пропали. Уезжая в Африку, я свои рисунки и акварели оставил у, так сказать, знакомых. А они — по пьянке, как сами признавались, — всё раздарили. И фотографий не осталось. Это же 1980-е годы…

В эстонское искусство через Африку

В комнате сына Мининых, Никиты, специалиста по IT и парапланериста, висит большая карта земных полушарий. Сергей Викентьевич указывает на Африку: вот, вся южная часть — моя. Но это уже после того, как я переселился в Таллинн.

— Художнику или музыканту, наверно, проще адаптироваться в новой среде, чем человеку, чей инструмент — слово. Язык изобразительного искусства и язык музыки не требуют перевода, так ведь?

— Это правда. Скажем, портрет красивой женщины понятен всем. Музыка более абстрактна. И от того более универсально понятна. Я здесь всё равно был из другой среды. Мы как-то говорили об этом с искусствоведом Май Левин. Она считает, что здешние русские и немецкие художники в начале ХХ века оказались в одном «лагере», их роднила приверженность к реализму, к академизму. Эстонское изобразительное искусство тогда было более модернистским. Художники получали творческий импульс в Европе, вернулись, организовали школу «Паллас», это великолепно было. Блестящие живопись и графика. Но другой исходный рубеж.

Когда я приехал сюда, оказалось: меня никто не ждёт. Хотя ещё в студенческие годы приезжал писать этюды, всё было нормально, вроде бы контакты возникли. Но всё сложнее. А устроился оформителем на Балтийский судоремонтный завод — и оттуда поехал в Африку, на их ремонтную базу в Анголу.

— Русскому художнику здесь трудно добиться, чтобы тебя стали считать своим?

— Не только русскому. Любому человеку, который здесь не учился, пришёл со стороны — трудно. Те, кто здесь учился, назову Влада и Веру Станишевских, Анатолия Страхова — у них всё в порядке. Они стали плотью от плоти здешнего художественного мира И знание языка тут не первостепенно.

Сейчас-то я состою в Союзе художников Эстонии, в секции акварелистов. Лет 15 назад Энн Пыльдроос для выставки в Хельсинки отобрал мои работы. Раньше он ко мне относился очень требовательно, бывало, гонял и в хвост и в гриву, а при отборе сказал мне такой комплимент, что я не стану повторять. Скажете — хвастаюсь!

— А что произошло с «африканскими» работами?

— Летом 1991 года я отвёз их в Москву, в Дом дружбы с народами зарубежных стран отвёз. Африканский отдел взялся отправить их в Африку, для выставки, но тут случился ГКЧП, всё смешалось — и я до сих пор не знаю, где они исчезли.

— Вы ведь портрет Нельсона Манделы писали?

— Да, в Африке я познакомился с людьми из Африканского Национального конгресса, и портрет их лидера написал. Но когда он стал президентом ЮАР, про меня забыл. Я ведь и президента Зимбабве Роберта Мугабе писал. Вижу, как вы поморщились при его имени. Но со мной он был вполне респектабельным господином.

— ЮАР и Южная Родезия (ныне Зимбабве) ведь когда-то процветали?

— Да. Ведь какие там недра! Алмазы, уран и прочее. Туда арабские шейхи приезжали оттянуться, нарушая строги заветы Пророка. А сейчас… Всё пришло в упадок. Нищета, дети воду пьют на улицах из луж. Может, это не политкорректно, но я думаю, что чёрный расизм оказался ещё хуже белого расизма.

**

У Андрея Вознесенского были стихи про Поля Гогена: «Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра, он дал кругаля через Яву с Суматрой». У Сергея Минина похожая история — к признанию в Эстонии и не только в ней, в Финляндии, в других европейских странах — через Чёрную Африку!

И наша беседа с художником тоже, как в тех стихах, движется по параболе.

**

Красота и жестокость мира

— Зная ваши работы, я про себя давно уже считаю вас художником-романтиком. Это верно?

— Верно!

— Красота — что это такое?

— Для меня она в первую очередь связана с классическим восприятием того, что прекрасно. Такое отношение даёт фундамент для понимания сути искусства. Женщина — это красота.

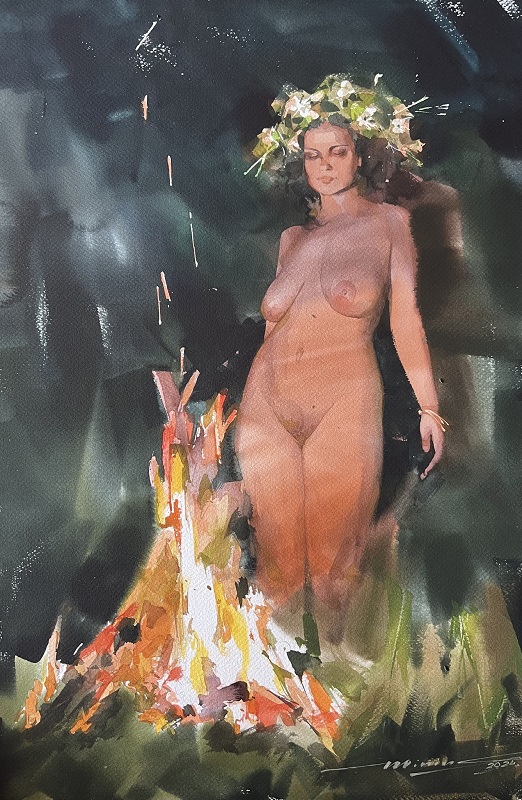

— У вас есть акварель, на которой изображена нагая молодая женщина перед костром. Очень эротично. И совершенно целомудренно нарисовано.

— «Ночь на Ивана Купала». Это этюд, я показывал своей ученице, как нужно писать обнажённое тело перед костром. Сделано за час работы. Вообще по тому, как писали художники разных эпох женщину, можно увидеть, как меняется представление о красоте, тело. Женщина на картинах художников Ренессанса — юная. «Венера» Боттичелли. Нагая — и очень целомудренная. Это уже от Средневековья, эпохи, которая ни во что не ставила плотское, тогда главным был дух. Женщины перевязывали грудь, лоб выбривали. Образ высокодуховный. А потом приходит Боттичелли, в его творчестве девическая красота. Это уж после явились Рубенс и прочие фламандцы, ребята крепкие, для них важно богатство плоти.

— Выходит, красота — только в классических образцах?

— Не торопитесь с выводами! Преклонение перед классическими образцами вовсе не означает неприятия авангарда, у нас в Суриковском институте — в отличие от очень многих художественных вузов — преподавалась абстрактная композиция. Среди тех, у кого я учился, был Элий Белютин, художник, который сам был свободен в своём творчестве и давал молодым ощутить эту свободу вокруг себя и в себе. Он верил, что искусство может стать настоящим стимулом развития общества.

— Только ли стимулом? В комедии Николая Эрдмана «Самоубийца» (время действия — вторая половина 1920-х) купец и поэт обмениваются такими репликами: «А разве торговля не искусство?» — «А разве искусство не торговля?». Это правда?

— Абсолютная правда. Я всю жизнь прожил между художников. Среди них (или среди нас?) есть ребята, родившиеся с серебряной ложечкой во рту. Умеющие продать свои работы, продать себя. Очень часто за ними стоят деньги родственников или диаспоры. Одиночке в наше время пробиться очень трудно.

— Вы вспомнили свои детские впечатления о «Калевале». А что сейчас вас привлекает в ней?

— Многослойность, неоднозначность повествования. Здесь столько слоёв: мистика, добро и зло, жестокость.

— Эпос всегда очень жесток. Самый кровавый жанр — у всех народов.

— Такова жизнь. Эпос приходит к нам из такой древности, когда это было нормой отношений между людьми.

— Это ведь и в сказках отразилось. Сегодня до детей они доходят в гуманных версиях. А что было в оригиналах? В «Золушке» сёстры, чтобы обуть башмачок, отрезают себе пальцы, потом птички за попытку обмана выклёвывают им глаза. Если прочитать это детям, им будут сниться кошмары!

— Наверно, для средневекового человека это в порядке вещей. Но когда посмотришь на то, что сегодня происходит, думаешь, далеко ли мы ушли от тех времён? Не возвращаемся ли к ним?

— Средневековый человек боялся Бога, и это было тем тормозом, который включался в самые критические моменты.

— Всё верно. Как у Достоевского сказано: «если Бога нет, какой я штабс-капитан»! Прошлое человечества — это мир, в котором всё на грани. Работая над «Калевалой», я прочёл дневники Элиаса Лённрота. Он пишет, что сказателей найти было трудно, и 80% рун «Калевалы» собрал не в самой Финляндии, а в российской Карелии, в Архангельской и Олонецкой губерниях, на западных берегах Ладожского озера. Почему? Я думаю вот что: руны ведь наследие язычества, задолго до того, когда Лённрот начал записывать их, в Финляндии утвердилось лютеранство. Пасторы были миссионерами, они выкорчёвывали остатки языческой веры и мифологии. А в России попам было не до этого. Вот фольклор и уцелел.

— И до нас дошло, как представляли себе древние сотворение мира.

— Да. В «Калевале» мир произошёл из шести золотых и одного железного яйца, которые высидела парившая в хаосе, в космическом пространстве, утка. А в древнеегипетской мифологии — Гусь Гоготун, самец (!) снёс яйцо, которое раскололось на две половины, верхнюю и нижнюю. У русских старообрядцев есть сказ об утице серой, из яйца которой вышел мир. Яйцо в древних культурах многих народов — начало начал.

— Да, и отсюда сегодня забытое, а в пушкинскую эпоху распространённое: начнём ab ovo. От яйца (латынь), т. е. с самого начала.

— Вот потому, проникая в глубину мифов, начинаешь догадываться, что все народы, все люди когда-то мыслили одинаково. К сожалению, сегодня мы напираем не на то, что объединяет, а на то, что разъединяет.

**

Пылающая корона

«По-байроновски наша собачонка меня встречает лаем у ворот». (Есенин). У Мининых живёт прелестная собачонка чихуахуа с длинным именем, которое я не запомнил, откликается на кличку «Дуня». Во время нашей беседы иногда подавала голос, чтобы на неё обратили внимание. Благодаря ей или по другой причине Сергей Минин снова вспомнил юность. Но сначала я спросил у него про акварель «Корона».

Символический и очень современный, почему, не стану объяснять, сами поймёте. Нависшая над пылающим миром кровавая корона, кровавая. Сама она висит косо. В её наклоне — неустойчивость. Да, она губит мир, но и она сама может упасть и разбиться.

Сергей Минин: Меня пригласили участвовать в выставке к 175-летию со дня рождения Микалоюса Чюрлениса. «Корона» будет там экспонироваться. Сначала выставка пройдёт в городке Варена, где родился Чюрлёнис, потом переедет в его мемориальный музей в Каунас, потом в Вильнюс, осенью её покажут в Тарту.

Чюрлёнис пришёл ко мне очень рано, когда я учился в школе, потом, в училище искусств, любовь к нему окрепла. Ребята собрались поехать на его родину. Но у меня тогда денег не было. Я не поехал. Но что-то от его мистического света было в комнате, в которой мы собирались.

Полуподвал, окошко маленькое. Мы, молодые художники, собираемся, печку топим, читаем Булгакова. На столе вино. В углу стоят подрамники. Весна. Половина комнаты затоплена. Светит свечка и керосиновая лампа. От печки исходит красный дрожащий свет, он отражается в воде, отблески пробегают по потолку. Отражается в воде.

(«Тарковский!» — комментирует Лилия Керро, и в самом деле, вспоминаются кадры фильмов Тарковского и мистические образы Чюрлёниса.)

Приятель сделал из щепки кораблик. Палочку воткнул и бумажку-парус приспособил. А по комнате бегает маленькая собачка, чуть больше Дуньки. Приблудилась. Мы её в эти вечера кормим, но она не надеется, что такая удача будет длиться долго, и на всякий случай в углу спрятала заначки. Из-за воды туда ей не пробраться, и она тревожится, то в одни колени ткнётся холодным носом, то в другие. Как её успокоить?

Как успокоить этот мир? Отсветы красного огня ложатся на лица людей. И из этого может вырасти большая история. Пылающие города.

ЭПИЛОГ

Сергей Минин: Летним вечером я часто спускаюсь в Пирита, к яхт-клубу. Неяркое солнышко, тихо качаются у причала яхты, звучит музыка, слышна многоязыкая речь: пахнет крепко заваренным кофе, люди поднимают бокалы, завидев меня, салютуют ими, я киваю в ответ. Замечательная атмосфера, покой и доброта. Люблю там и просто гулять, и работать.

— А что влечёт вас к работе?

— Один из моих любимых поэтов Михаил Светлов говорил: «Когда я хочу прочитать хорошую поэзию, я иду и пишу стихи». А я для себя переиначил его слова: «Когда я хочу увидеть хорошую картину, я беру кисть и пишу».

Читайте по теме:

Сергей Минин: О героях карело-финского эпоса «Калевала» я узнал из советского фильма 50-х годов

Комментарии закрыты.