Ливонская Нарва XIV–XV веков: от покупки города Орденом до появления Ивангорода

Рассказом о том, как и почему Нарва была продана Датским королевством Тевтонскому ордену, как город развился в период рыцарского владения и как напротив него была построена русская крепость Ивангород, автор портала Tribuna.ee продолжает цикл публикаций об этом населённом пункте из цикла "Города Эстонии".

1 ноября 1346 года произошло историческое для Нарвы событие — она вместе с другими владениями датской короны на территории Северной Эстонии была продана Тевтонскому ордену. Вскоре после этого права на город были переданы Ливонскому ордену, в составе которого он и находился до середины XVI столетия.

Акт купли-продажи был подписан в Копенгагене 1 ноября 1346 года. Продавцом выступал король Дании Вальдемар IV Аттердаг, а покупателем — Тевтонский орден, передавший вскоре права правления над полученными территориями своему ответвлению — Ливонскому ордену. От имени Ордена документ подписал великий магистр Людольф Кёниг фон Ватзау (Ludolf König von Wattzau).

По итогам сделки Датское королевство получило огромные по тем временам деньги — 19 000 кёльнских марок серебром. После её подписания все земли датской Эстляндии, включая города Ревель (Таллинн), Везенберг (Раквере) и Нарву, перешли к Ордену. Процесс принятия во владение на местах занял около года и полностью был завершён в 1347 году. В исторических документах есть упоминание о том, что Ревель присягнул на верность Ордену 1 апреля, а в Нарве это произошло немного позднее.

Считается, что одна из крупнейших финансовых сделок того времени в районе Балтийского моря была подписана по нескольким причинам. Прежде всего — это слабая фактическая власть Дании на территории Эстонии. Местное немецкое рыцарство, а также вассалы, духовенство и купечество, даже находясь под формальным ливонским влиянием, уже в первые годы XIV столетия проявляло немалую независимость. Как в Ревеле, так и в Нарве уже тогда местная власть опиралась на правовые нормы, более ориентированные на законы и традиции участников Ганзейской торговли.

В ходе крестьянских восстаний 1343–45 годов, именуемых в исторических документах «Юрьевой ночью», датская центральная власть окончательно осознала, что не в силах эффективно управлять этими землями и стала регулярно обращаться за помощью к соседям. Они помогли в жестоком подавлении восстания как в округе Нарвы, так и на других территориях, но в итоге накопились долги Ливонии, которые пришлось гасить.

К тому же на момент сделки у королевской власти в метрополии был финансовый кризис. Молодой король Вальдемар IV Аттердаг, начавший правление в 1340 году после периода хаоса и раздробленности, столкнулся с государственными долгами и решил сначала восстановить контроль над основными землями королевства (Ютландия, Зеландия и др.). Судьба же проблемных удалённых эстонских владений его интересовала значительно меньше. Королевству были очень нужны деньги, а сделка с тевтонцами принесла огромную сумму, которая пошла на возвращение заложенных земель, выплату долгов и на укрепление королевской власти.

Нарва, как и вся восточная часть Северной Эстонии, регулярно подвергалась атакам со стороны Новгородской республики, а затем — Московского княжества. Датским властям было сложно защищать столь удалённую территорию. Орден же был значительно лучше подготовлен к военным действиям здесь, имея постоянные военные гарнизоны в регионе. Кроме того, его магистры стремились объединить под своим контролем все нынешние страны Балтии. К уже имевшейся Южной Эстонии по итогам сделки были добавлены и северные земли, включая форпост на границе с Русью — Нарву, позволявшую также контролировать и торговые пути.

Как нарвские рыцарские семьи, так и местное купечество и ранее выражали недовольство слабостью датской власти. Они выступали за подчинение Ордену, который, по их мнению, «лучше обеспечивал порядок и оборону».

Сделка была оформлена официальным договором между Данией и Тевтонским орденом, который включал в себя подтверждение всех феодальных прав и обязанностей. Датская знать, имевшая земли в Эстонии, сохранила за собой некоторые привилегии. Орден же обязался защищать католическую веру и поддерживать «прежний порядок».

Орденские власти не решились учредить комтурство в Нарве, назначая высшими должностными лицами города фогтов. Первым, имя которого осталось в истории, был Арнд фон Альтена, живший около 1370 года. С момента перехода замка Нарвы и поселения у него под официальный контроль Тевтонского ордена, который передал его Ливонии, начались работы по укреплению города.

Замок был перестроен по образцу других владений Ордена. На его территории появились высокая башня (донжон), мощные каменные стены и бастионы. Он стал для центральных властей важной крепостью, контролировавшей торговый путь к Новгороду и границы государства, проходившие по реке Нарве.

В XIV–XV веках Нарва получила основные черты ливонского города-крепости тех времён. На его территории развивались ремесленные производства, строились купеческие и рыцарские дома, а также возводились церкви. Постепенно здесь стали появляться и новые более современные укрепления.

Согласно хроникам Германа фон Вартберге, ещё во время правления магистра Госвина фон Герике (1345–1359) Нарвский замок был укреплён более мощными стенами и рвами («muris et fossatis emendavit»).

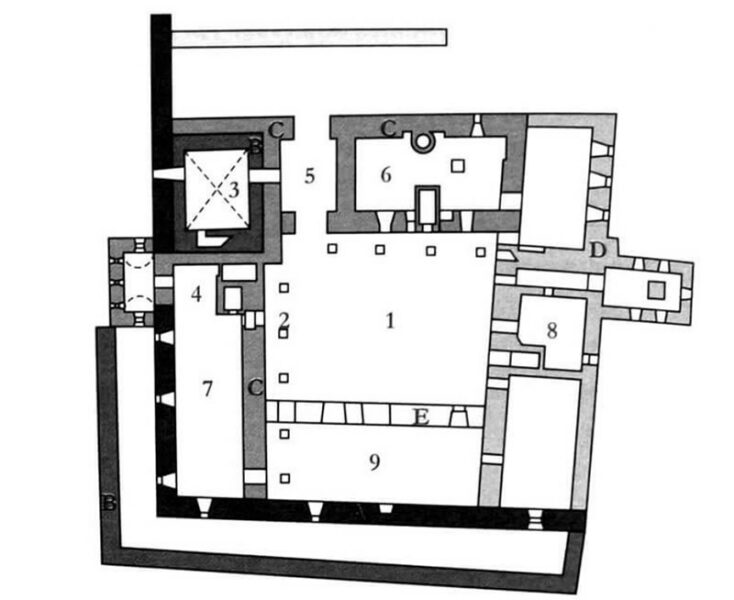

Верхний двор замка тогда был перестроен в более компактное сооружение, получившее форму четырёхугольника, на его северо-западе выросла главная башня, ныне известная как «Длинный Герман». После надстройки шести этажей к строению датских времён она превысила 50 метров в высоту, а толщина стен на её первом этаже достигала 4 метров.

На западной, восточной и северной сторонах замка с использованием старых построек были возведены более крупные прямоугольные укрепления. В южной же части двора появилось новое крыло замка. Однако большую часть XV века, по мнению исследователей, здесь находилась лишь простая куртина.

На юго-западе оборонительной стены появилась дополнительная восьмиугольная башня. К западному крылу замка была пристроена небольшая выступавшая из стены башня, заменившая сторожевой пост более давних времён. Рядом же с восточным крылом появилась башня, нависавшая над склонами реки. Она выполняла санитарную функцию и помогла получать доступ к воде, поскольку в ней находился глубокий колодец, достигавший уровня реки.

После перестройки верхний корпус имел два основных этажа. Доступ на нижний уровень осуществлялся со двора, а на более высокий — через окружающие его строения. К портику на вершину оборонительной стены можно было подняться по широкой лестнице в западной башне. Верхнее помещение одной из башен располагалось на уровне основного этажа соседнего крыла и соединялось с ним широким проходом.

В западном крыле замка находились помещения для руководителей города и представительская трапезная. Второй этаж северного крыла предположительно занимали личные покои чиновников. В орденское время жилая площадь здесь значительно увеличилась. Сделано это было за счёт пристройки со стороны северного двора. На втором этаже главной башни замка, вероятно, находилась и часовня.

После завершения всех работ к середине XV века замок Германа считался одним из самых неприступных замков на территории современной Эстонии. Его укрепления были настолько мощными, что в 1492 году, вместо того чтобы попытаться их штурмовать, Московское княжество решило построить собственную крепость — Ивангород.

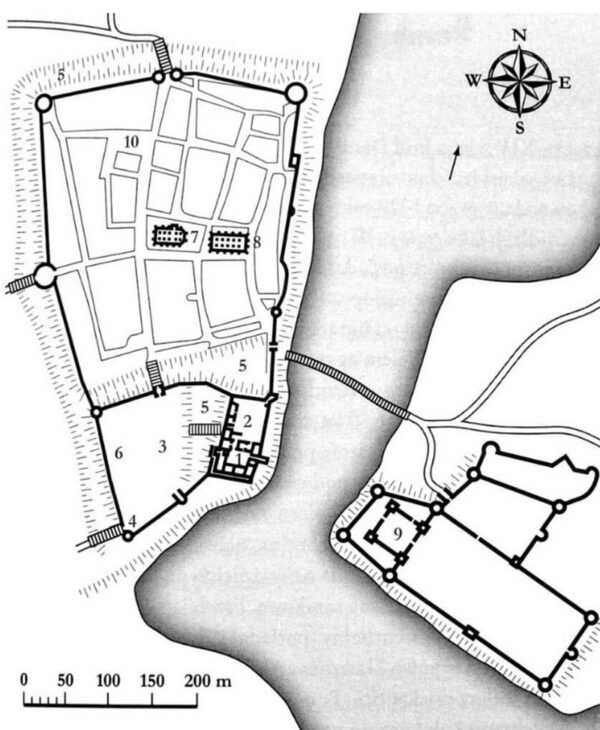

Датой основания Ивангорода считается весна 1492 года. Инициатором строительства выступил лично великий князь московский Иван III Васильевич, который, завершив объединение русских земель и покорив Новгород, старался укрепить свои западные границы. Местом появления Ивангорода стал правый берег реки Нарвы. Укрепления были воздвигнуты прямо напротив Нарвского замка. Причиной его основания названа стратегическая необходимость, поскольку в конца XIV века Нарва являлась ключевым форпостом Ливонского ордена на востоке его земель.

По реке активно ведётся торговля, но при этом Орден взимает пошлины, вмешиваясь в новгородскую и московскую торговлю. Ивангород планировался как торговый и таможенный центр, альтернативный Нарве, где иностранные купцы могли бы работать уже под контролем Москвы.

Сюда прибыл отряд во главе с князем Иваном Гундоровым, начавший срочное строительство сначала деревянной, а затем и каменной крепости на правом берегу Наровы. Она получила название Ивангород в честь князя и покровителя (апостола Иоанна), а также самого государя Ивана III.

«Крепость Ивангорода была воздвигнута на Девичьей горе, поскольку здесь была каменистая почва, которую можно было использовать для строительства. Краеугольный камень в основании крепости был заложен в день Святого Духа 21 июня 1492 года. (Из русских хроник XV века).

Первоначальная крепость имела четырёхугольную форму, окружённую стенами до трёх метров толщины с башнями по углам. Уже в 1493 году Ивангород начал функционировать как военная база русских войск и застава с таможенным пунктом.

Орден воспринял строительство как провокацию и угрозу, поскольку Ивангород, по его мнению, нарушал установленный баланс сил. Летом 1494 года ливонские отряды (по некоторым данным, численностью до 500 человек) совершают вылазку в районе Ивангорода. Рейд носит характер ограбления приграничных деревень и поджогов, а не полноценного военного действия. Ивангород в этот момент ещё не обладает сильными стенами и значительным гарнизоном, но до его серьёзного штурма тогда дело не дошло.

Однако в 1496 году в реку Нарва вошли уже шведские корабли и предприняли атаку на Ивангород Часть русских приграничных поселений была сожжена, крепость сильно пострадала, а часть жителей была угнана в плен на территорию Ливонии и Швеции. Рейд этот вызвал возмущение при московском дворе и был расценён как акт агрессии. Иван III использовал его как повод для дипломатического давления и усиления крепости Ивангород.

Началась отправка дополнительных русских военных ресурсов на берега реки Нарвы. Уже к 1497 году русские отстроили Ивангород снова, но уже с более мощными каменными стенами. Конфликт тогда не вылился в полномасштабную войну, но напряжение на берегах Нарвы сохранялось до начала Ливонской войны (1558).

Ивангород изначально был задуман как город-конкурент Нарвы: с собственной пристанью и рынком. С конца XV века Ивангород стал военно-административным центром русской Ингрии. В нём размещались гарнизон, приказная изба, таможенные органы и православные храмы. В начале XVI столетия здесь будут построены и укрепления второй линии — Большой Боярший город (1507).

По состоянию на начало XVI века его постоянное население по разным источникам составляло от 500 до 800 человек. В их число входил военный гарнизон крепости, состоявший от 100 до 150 стрельцов. Остальную часть жителей составляли ремесленники, торговцы, купцы, крестьяне и духовенство.

Комментарии закрыты.