«Ёрш» в юбке: Тютчева обличает двор

Бесконечная преданность Анны Фёдоровны царской фамилии не помешала ей честно и бескомпромиссно описать в своих воспоминаниях негативные черты двора двух императоров.

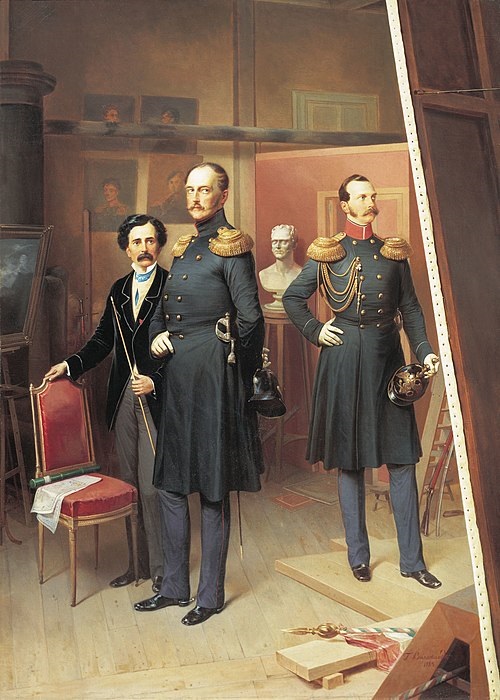

Галантный кавалер и злобный Дон Кихот Николай I

Анна Фёдоровна имела возможность наблюдать за Николаем Павловичем на протяжении двух лет. Мнение об этом императоре у неё сложилось двойственное. Она благоговела перед ним как перед верховным правителем и галантным мужчиной, но в отношении России считала его «Дон Кихотом страшным и зловредным, потому что он обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять всё своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века».

Со своей стороны, император относился к Анне Фёдоровне с симпатией и даже считал её красивой: «Я ему очень понравилась, и оживлённое выражение моего лица делало меня лучше, чем красивой. Достаточно было этих одобрительных слов с уст владыки, чтобы с самого начала прочно поставить меня в новой окружавшей меня среде. Никто после этого не посмел бы усомниться в том, что я хороша собой и умна».

«Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд — всё, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, всё дышало в нём земным божеством, всемогущим повелителем, всё отражало его незыблемое убеждение в своём призвании.

Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности её. Он верил в неё со слепой верою фанатика, а ту безусловную пассивную покорность, которой требовал он от своего народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он себя считал на земле».

«Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями. Он не хотел и даже не мог допустить ничего, что стояло бы вне особого строя понятий, из которых он создал себе культ. Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал её не только без угрызения совести, но со спокойным и пламенным сознанием исполнения долга».

«Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни.

Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убеждённое в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом.

Вот что сделал этот человек, который был глубоко и религиозно убеждён в том, что всю свою жизнь он посвящает благу родины, который проводил за работой восемнадцать часов в сутки из двадцати четырёх, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твёрдом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний подёнщик из его подданных.

Он чистосердечно и искренно верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью, и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни возможности с ними бороться».

«Мне вспоминается, что однажды, когда двор находился на манёврах в Красном, я нашла убежище от жары в тенистом уголку парка, чтобы почитать там в прохладе. Книга, которая меня занимала, была «История царствования императора Николая», сочинение де-Бомон Васси.

Вдруг, в ту минуту, когда я менее всего этого ожидала, передо мной предстала высокая фигура самодержца, вид которого всегда внушал мне невольный трепет. Смущённая, покрасневшая, я встала, чтобы поклониться. Одним из тех жестов изысканной учтивости, тайной которой он обладал, он пригласил меня сесть и спросил, что я читаю. «Историю Вашего царствования, Ваше Величество», — робко отвечала я, прерывающимся голосом. «Она вся перед Вами, сударыня, к Вашим услугам», — сказал он с полупоклоном. В этой шутливой фразе, обращённой к оробевшей девушке, он бессознательно высказался весь целиком. История его царствования, история его родины и его народа — это был он, и исключительно он».

Выявляющий неугодных раздутый бюрократический аппарат, разросшаяся до невиданных масштабов коррупция, окружение из лживых людей — вот итоги этого царствования. К сожалению, всё это стало окончательно понятно только во время Крымской войны (1853–1856).

Шокирующие потери на фронте заставили императора осознать, насколько плохо была подготовлена его армия: всё было хорошо только на бумаге и на словах придворных. Это стало его личной трагедией, которую Николай не пережил. Император сам приблизил свою смерть: шок от пережитого и нежелание слушать личного врача привели к неминуемому финалу.

Похороны «не по правилам»

Анна очень подробно описала трагическую кончину Николая I, а затем его похороны, придя к неутешительному выводу: император не принадлежит себе даже после смерти:

«Он [Николай Павлович — прим. автора] пожелал также, чтобы тело его стояло в одной из зал нижнего этажа, чтобы не омрачать грустными воспоминаниями покоев императрицы. Он запретил затягивать чёрным залу, где он будет стоять, а также церковь в крепости и потребовал, чтобы тело его было выставлено для прощания в течение только трёх недель, вместо шести, как это было принято раньше, чтобы дать возможность приехать из отдалённых мест поклониться праху покойного государя. Траур тоже должен быть ограничен шестью неделями.

В этом заключается ошибка. Престиж власти в значительной степени поддерживается окружающими её этикетом и церемониалом, сильно действующими на воображение масс. Опасно лишать власть этого ореола. Было особое величие в том, что из Сибири, с берегов Каспийского моря приезжали люди отдать последний долг своему государю. Такое проявление чувств служит могучей связью между государем и его подданными. Теперь, когда они приедут, то найдут уже закрытую могилу».

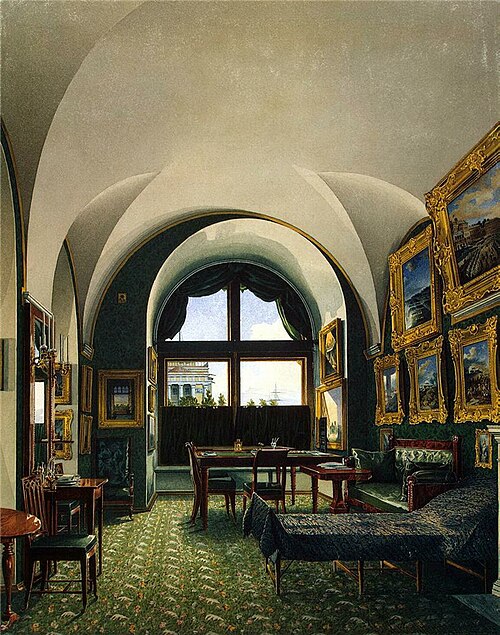

«Между шестью и семью императрица [Мария Александровна — прим. автора] отдыхает на кушетке и читает. Если я имею ей что-нибудь сообщить, то обыкновенно в этот час иду к ней и большей частью она меня принимает. Сегодня я пошла, чтобы передать то, что слышала от гр. Блудовой о неудовольствии, выражаемом публикой по поводу таинственности, окружавшей смерть императора Николая.

Императрица ответила мне: «Увы! Покойный император, конечно, не ожидал, что своими распоряжениями об упрощении траурного церемониала создаст затруднения своему сыну с первого же дня его восшествия на престол. Это должно послужить для нас хорошим уроком: Вы видите, что мы не имеем права нарушать традицию, что долг наш как государей должен брать верх над нашими личными чувствами и, — грустно добавила она, — что, принадлежа другим в течение всей своей жизни, мы не имеем права принадлежать себе и после смерти; мы остаёмся общественным достоянием до тех пор, пока земля не покроет нас».

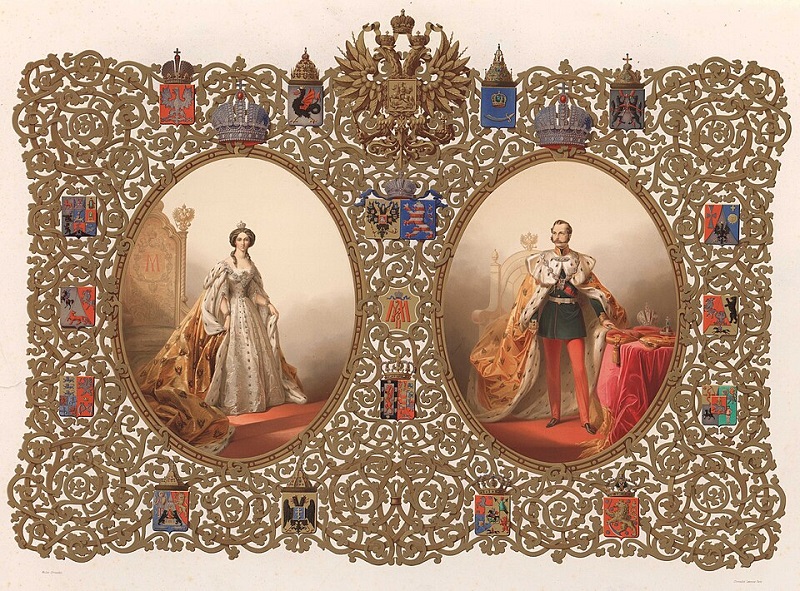

При Александре II

С новым монархом при дворе особо ничего не поменялось, как и не поменялось в жизни Анны Фёдоровны: она по-прежнему чувствовала себя лишней на праздниках и ощущала недоброжелательное отношение из-за близости к императрице.

Чем особенно запомнился этот период её службы?

Во-первых, Тютчева подвергла критике действия Александра II, которому после огромных потерь в Крымской войне пришлось заключить мир. Анна пыталась донести до Марии Александровны, как это роняет престиж России и унижает императора. Увы: отклика у своей монаршей подруги она не нашла. Но важен сам факт — принципиальная фрейлина посмела озвучить то, что думали многие:

«Я совсем несчастна сегодня. Уже вчера в городе разнёсся слух, что мы соглашаемся на мир на унизительных основах австрийских предложений: свобода плавания по Чёрному морю, уступка части Бессарабии и крепости Измаил, отказ от покровительства восточным христианам. Я всё ещё не верила, хотя все об этом говорили на концерте у императрицы. Но сегодня утром появилась официальная статья в «Journal de St. Petersbourg», подтверждающая наш позор.

Я не могу повторить всего, что я слышала в течение дня. Мужчины плакали от стыда, а я, которая так верила в императрицу! Я не выдержала и пошла к ней сегодня вечером. Если все её обманывают, один человек по крайней мере скажет ей правду, один принесёт ей отголосок общественного мнения.

Она мне сказала, что им тоже это очень много стоило, но что Россия в настоящее время не в состоянии продолжать войну. Я ей возразила то, что повторяют все, что министр финансов и военный министр — невежды, что нужно попробовать других людей, прежде чем отчаяться в чести России. Она мне ответила, что я сужу слишком страстно, и что об этих вещах нужно судить спокойно.

Я отношусь страстно, это верно, как и вся Россия относится страстно к своей чести. Я была до такой степени вне себя, что мне ничего не стоило повторить императрице все самые суровые суждения, которым их подвергают. Она выслушала меня терпеливо и кротко, без раздражения и волнения.

Эта женщина или святая, или деревяшка! Я предпочитаю думать, что она святая. Если бы я не любила её так сильно, я бы не страдала так. Они не понимают того, что делают, и того, как они подрывают основы собственной власти, когда подвергают честь России четвертованию. У меня душа разрывается. Я так их люблю и в то же время так негодую на них. Но я по крайней мере рада, что была правдива по отношению к императрице. Это единственное, чем я могу доказать ей свою преданность, и я буду продолжать это делать до тех пор, пока она меня от себя не прогонит».

«Вышел манифест о мире, и в церквах служили молебны. Он удачно составлен, но кого хотят они обмануть и кого им удастся обмануть? Не лучше ли в унижении со смиренным достоинством опустить голову, чем афишировать самоуверенность, которой нет в сердце. В унижении, глубоко и по-христиански воспринятом, уже есть начало возрождения, но увёртки никогда ни к чему не приводят. Правду, всю правду, одну правду!..»

Во-вторых, Тютчеву коробила невоспитанность и несдержанность со стороны членов царской семьи и придворных. Анна Фёдоровна с тоской делает вывод, что умение вести себя с достоинством — теперь при дворе редкость:

«К несчастью, этот дурной тон распущенности и излишней непринужденности всё больше и больше распространяется со времени смерти императора Николая, строгий взгляд которого внушал уважение к дисциплине и выдержке дамам и кавалерам свиты не менее, чем солдатам его полков. Наше общество очень нуждается во внешней сдержке, так как оно утратило инстинктивное чувство декорума, которым отличаются примитивные расы, и не достигло ещё той степени культуры, при которой вежливость и хороший тон вытекают из утончённой душевной жизни как из естественного источника.

Эти мысли пришли мне в голову в то время, как я наблюдала величественную внешность кн. Чавчавадзе, которая только что провела несколько лет в плену у Шамиля. Она принадлежит к кавказскому дворянскому роду и обладает самыми аристократическими манерами, какие только можно себе представить. Старая княгиня Воронцова также отличается умением себя держать. Она принадлежит к тому поколению, в котором ещё живы традиции этикета старого двора.

Но в настоящее время наши элегантные дамы стараются подражать тону гризеток с подмостков французского театра. Меня буквально тошнит, когда, как сегодня, я попадаю в общество великих князей — младших братьев государя и молодых фрейлин императрицы-матери. Со стороны молодых великих князей — крики, жестикуляция, пошлые, хотя и невинные шутки, а со стороны дам — смешки и жеманство субреток, фамильярная распущенность, наполовину бессознательная, от которой делается прямо-таки тошно.

Моё лицо боюсь слишком часто выдаёт испытываемое мною впечатление, так как я чувствую, что меня неохотно принимают в этом кружке, в котором я сама чувствую себя неловко и в который моё присутствие вносит также невольно неловкость».

В-третьих, неумение и нежелание вести себя соответственно обстановке буквально на глазах привело к серьёзному падению нравов. Многие придворные умудрились «отличиться» не где-нибудь, а в церкви прямо во время коронации: они шутили, смеялись, а некоторые даже успели прямо здесь же… перекусить!

«Меня очень огорчили невнимание и равнодушие окружавших меня лиц. Никто не молился; смеялись, болтали, шептались, расспрашивали друг друга о назначениях и милостях, которые должны были быть дарованы по случаю коронации. Некоторые даже взяли с собой еду, чтобы подкрепиться во время длинной службы. В самые торжественные минуты становились на цыпочки, чтобы видеть, что происходит, а те, кто ничего не видел, высказывали своё неудовольствие словами, совершенно не соответствующими моменту.

Около меня молилась только Антонина Блудова. Всё это ещё усилило мою печаль. Я не могла неоднократно не задавать себе вопроса, какое будущее ожидает народ, которого высшие классы проникнуты глубоким растлением благодаря роскоши и пустоте и совершенно утратили национальное чувство и особенно религиозное сознание, которое одно только может служить ему основой, низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и систематически поддерживаемом невежестве».

В-четвёртых, Тютчеву поражало, насколько двор во главе с императорской четой верит в сверхъестественное и духов: в XIX веке в России, как и в Европе, случился бум спиритических сеансов с «вертящимися» и «пишущими» столами.

Её отец тоже увлекался спиритизмом, но, как иронично отмечала Анна Фёдоровна, «духи всегда лишь подтверждали его собственные мысли и соглашались с ним».

«Во всём этом есть странная смесь глупости и чего-то сверхъестественного. Нельзя отрицать явлений прикосновения и стуков (скептики объясняют их магнетической силой, до сих пор неизвестной); но зачем духам проявлять себя этими глупыми прикосновениями, щипанием, поглаживанием, похлопыванием, наконец, своими ответами, такими глупыми, банальными, плоскими, что умный человек с плотью и с кровью никогда бы себе их не позволил?

Хотелось бы представить себе мир духов несколько более серьёзным, более глубоким. Я с своей стороны всё больше прихожу к тому убеждению, что это низкие духи, духи воздуха, которые стремятся обмануть и провести людей, нетвёрдых в вере. Я не поверю, что душа, искуплённая Спасителем после своей смерти, может возиться со столами и щипать людей, чтобы убедить их в бессмертии души».

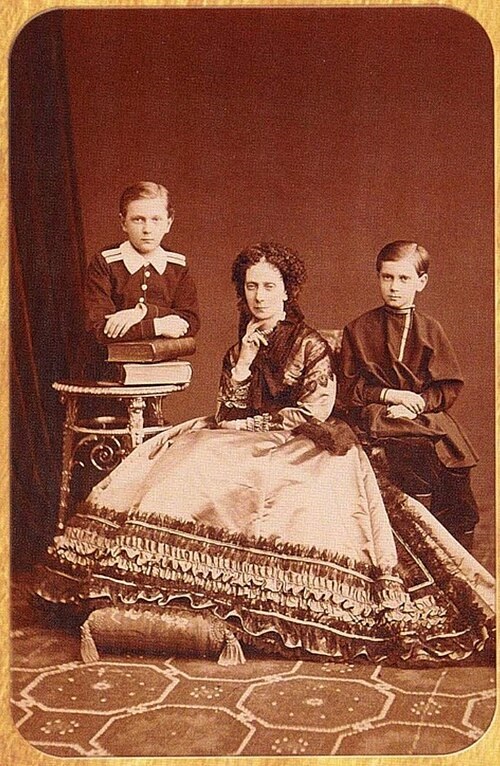

Гувернантка царских детей

Постепенно Анна Фёдоровна устала от службы фрейлиной и была рада, когда в 1858 г. императрица предложила ей стать гувернанткой сперва своей дочери Марии, а затем и младших сыновей Сергея и Павла. Естественно, что умная и принципиальная Тютчева оказалась замечательным педагогом — дети очень к ней привязались.

Анне нравилось, что со своими подопечными она может быть естественной, что они могут уединиться и гулять там, где нет ни других придворных, ни привычной сутолоки. Она была уверена: отныне её жизнь приобрела смысл — ведь она вносит свой вклад в воспитание царственных детей.

«…Я нашла для неё [для великой княжны Марии, — прим. автора] здесь двух товарок для игр, маленьких Арсеньевых, внучатых племянниц губернатора; они приходили к великой княжне проводить с ней день в сопровождении своего кота, общество которого приводило её в восторг ещё больше, чем общество девочек, так что эти последние были очень обеспокоены, как бы великая княжна не присвоила себе над этим котом право собственности, и постоянно повторяли ей: «Ты не увезёшь нашего кота!» Отсюда споры, окончившиеся раз даже дракой.

Вообще, маленькие Арсеньевы очень независимые и властные девочки, а великая княжна, привыкшая быть центром мира, и чтобы все ей уступали, чувствовала себя очень не по себе.

Что касается меня, то я в восторге, когда она встречает противодействие, так как боюсь, что заботы и восхищение, предметом которых она всегда является, в конце концов сделают её эгоистичной и нервной, и я не знаю, где найти силу, способную оказать этому противодействие. Большинство детей нашего времени уже от рождения настолько благовоспитанны, что сейчас же уступают великой княжне…»

«Я получила сегодня отчёт о расходах великого князя Сергея и великой княжны Марии за прошлый 58-й год. Я с удовольствием заметила, что ввела значительные улучшения.

До 1 августа, когда я стала вести расходы, на туалеты великой княжны было израсходовано 2405 руб., а на великого князя 2411 руб.; с того же момента, как я взяла ведение расходов на себя, и до 1 января для великого князя истрачено было 482 руб., а для великой княжны 909 руб. До меня расходы на извозчиков доходили до 150‒180 руб. за треть года, а теперь тоже за треть тратится около 16 руб. И то же самое для мелких расходов.

Я наслаждаюсь при мысли о том, что таким образом мешаю моим подчинённым красть. Я не понимаю того, что господа министры не доставляют себе того же удовольствия в своих департаментах. Это такое наслаждение — искоренять злоупотребление и заставлять людей быть честными».

К началу 1860-х гг. стало заметно, что в отношениях Анны Фёдоровны и императрицы назревает кризис, имевший как личные, так и политические причины.

Тютчевой становилось всё труднее жить при дворе. Её тяготило чувство одиночества и пустоты среди блеска и помпезности. Как женщина с высочайшим чувством достоинства и гордости, она страдала от двойственности своего положения друга и высокопоставленной прислуги.

Впрочем, благодаря необыкновенной доброте и такту Марии Александровны эти особенности придворной жизни всё же смягчались и сглаживались — ведь государыня искренне любила свою верную наперсницу.

Но были и более серьёзные разногласия — политические, потому что Анна Фёдоровна всё глубже погружалась в атмосферу характерных для того времени политических дебатов.

Однажды наступил момент, когда Тютчевой пришла пора покинуть двор. Она нашла выход, который отвечал её давним устремлениям: в 1866 г. 36-летняя Анна Фёдоровна вышла замуж за известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова (1823‒1866), с которым уже давно вела высокоидейную, а потом и любовную переписку, и переехала с ним в Москву.

Именно Аксаков за два года до этого убедил Тютчеву в необходимости ведения записей о жизни при дворе, которые потом станут ценным историческим документом.

«Он спросил меня, записываю ли я свои воспоминания, имея возможность видеть так много разнообразных людей и вещей. Я ответила ему, что не делаю этого потому, что, поддаваясь слишком сильно впечатлению данной минуты, вообще слишком страстная, я, перечитывая написанное через две недели, сама себе кажусь смешной. Он советовал мне преодолеть это чувство, потому что через двадцать лет эта эпоха, всё значение которой мы в настоящее время не можем оценить, будет представлять огромный интерес, и все воспоминания, относящиеся к ней, будут драгоценны».

Выйдя замуж, со двором Анна окончательно не порвала — её не забывали бывшие воспитанники. Она тоже писала детям письма, стремясь повлиять на юные умы в славянофильском духе.

Но всё-таки жизнь уводила Анну Фёдоровну от двора. Она с головой погрузилась в атмосферу московских дискуссий о будущем России, стала идейной сподвижницей мужа. Да и сама, как полемист, она не уступала супругу, за что и получила прозвище «неумолимой громовержицы».

В 1878 г. супруги даже пострадали: за резкое выступление Аксакова в Славянском комитете по поводу «предательского» (по отношению к балканским славянам) Берлинского конгресса, которым закончилась Русско-турецкая война 1877‒1878 гг., власти сослали их в ссылку. Правда, сослали недалеко — в подмосковное имение — и ненадолго.

Однако отношения с императрицей расстроились окончательно, исчезла даже память о прежней, такой тёплой и искренней дружбе… А вскоре некогда близкой подруги не стало: не отличавшаяся крепким здоровьем Мария Александровна скончалась в 1880 г., не выдержав смерть старшего сына и измен мужа. А в 1881 г. погиб сам император — шестое покушение на его жизнь стало роковым.

В начале 1886 г. скончался супруг Тютчевой Иван Сергеевич. Потеря любимого человека оказалась для Анны Фёдоровны невосполнимой. Она занялась тем, чему обычно посвящают себя верные вдовы-сподвижницы: приводила в порядок архив супруга и публиковала его сочинения и переписку. В августе 1889 г. Анна Фёдоровна умерла…

В завершении — слова Фёдора Ивановича к дочери, написанные в 1861 г., то есть тогда, когда Анна ещё вовсю сопротивлялась угодливости и лицемерию двора:

«Ты билась с мужеством немногих,

И в этом роковом бою

Из испытаний самых строгих

Всю душу вынесла свою.

Нет, жизнь тебя не победила,

И ты в отчаянной борьбе

Ни разу, друг, не изменила

Ни правде сердца, ни себе».

(1861)

Первую часть публикации читайте тут.

Комментарии закрыты.