Датчанка, ставшая русской

14 [26] ноября 1847 г. в Копенгагене, в семье принца Глюксбургского, будущего короля Дании Кристиана IX родилась Мария София Фредерика Дагмар — будущая российская императрица Мария Фёдоровна, супруга императора-миротворца Александра III, мать последнего российского императора Николая II.

Это был едва ли не самый удачный брачный союз в истории Российского императорского дома. Несмотря на сложное начало взаимоотношений, чета прожила в мире и взаимной привязанности 28 лет.

Мария Фёдоровна сопровождала супруга не только на балах и парадах. Она была его спутницей в далёких поездках по святым местам, участницей охот, посещала вместе с ним солдатские казармы и богадельни. Судя по дневнику Александра III, только в январе 1891 г., к примеру, они вместе посетили Пажеский корпус, Смольный и Николаевский институты, Александровское училище, Педагогические курсы, Конногвардейский корпус, Александровскую барачную больницу, Дом для престарелых. В том же 1891 г. в разгар холерной эпидемии Мария Фёдоровна вместе с мужем посещала безнадёжных больных с утешением.

Граф Сергей Юльевич Витте, председатель Совета министров в 1905–1906 гг., выделял два главных качества Марии Фёдоровны: ум и дипломатические способности. Приветливая, любезная, чрезвычайно общительная, она была любима и представителями высшего общества, и нижними чинами Кавалергардского и Кирасирского (Гатчинского) полков, шефом которых состояла.

По словам князя Феликса Юсупова, «несмотря на маленький рост, в манерах Марии Фёдоровны было столько величия, что там, куда она входила, не было видно никого, кроме неё». Ему же принадлежит замечание, что «по своему уму и политическому чутью Мария Фёдоровна играла заметную роль в делах империи».

Сильный характер, ум, чувство долга, глубокая религиозность, непреклонная уверенность, что на всё «воля Божия», позволили Марии Фёдоровне выстоять под ударами судьбы, потеряв мужа, трёх взрослых сыновей, четырёх внучек, внука, Отечество. До последнего своего часа по духу и поведению она оставалась истинной российской императрицей.

На мой взгляд, это одна из самых выдающихся женщин XX века, достойная спутница своего великого мужа. Чего только стоит хотя бы следующий эпизод, ярко характеризующий Марию Фёдоровну.

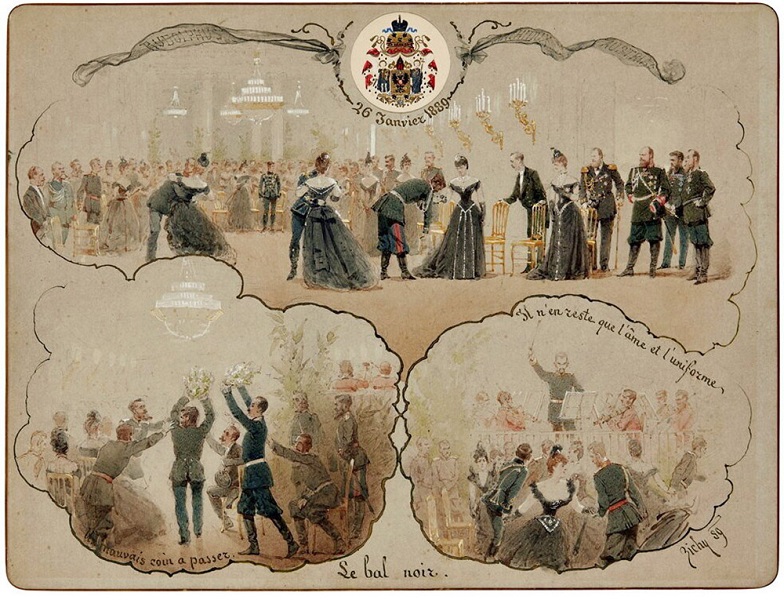

Чёрный бал

В жизни императорского двора балы занимали промежуточное положение между торжественными высочайшими выходами и неформальными развлечениями высшего света с участием членов императорской фамилии.

Схема бала и поведение участников строго регламентировались. Это касалось и «формы одежды». Существовал устоявшийся график проведения балов, по крайней мере — «больших», традиционно проходивших в Зимнем дворце. Они проходили в зимний сезон, начиная с Рождества и продолжаясь до начала Великого поста.

Не исключением было и правление Александра III — Мария Фёдоровна страстно любила танцевать, и балы она устраивала роскошные. Александр Александрович наоборот — терпеть их не мог, но свято чтил сложившиеся при его предшественниках придворные традиции. Поэтому, когда супруга затевала очередной приём, Александр Александрович ей не препятствовал.

По традиции бал открывался полонезом. Первую пару составлял император, который вёл старшую чином даму дипломатического корпуса. Так, главный январский бал 1887 г. Александр III и Мария Фёдоровна начали «очень аккуратно в 9 ½ час. Полонез очень короток, не так, как в прошлое царствование», — отметил в дневнике один из участников. Примечательно, что в обязанности императрицы входили танцы с послами. На том же балу Мария Фёдоровна «идёт польским с Швейницем, а затем танцует два кадриля с Шакир-пашою и датским посланником».

Особенно Мария Фёдоровна любила организовывать торжества в своём Аничковом дворце: ещё с тех времен, когда она была цесаревной, в этой резиденции стали проводиться так называемые «Аничковы балы».

Эти торжества были не столь масштабными, как в Зимнем дворце: гостей было немного, балы носили домашний, семейный характер. Но именно они считались наиболее престижными: приглашение в Аничков дворец служило подтверждением принадлежности к ближайшему императорскому кругу.

Вот пара январских записей (1877 г.) в дневнике 20-летнего великого князя Сергея Александровича: «Вечер очень весёлый… у Саши [будущего Александра III, тогда цесаревича, — прим. автора], как всегда, очень весело и плясали у-у-ух как!»; «Котильон был бешеный! С ума сходили… Кружились, бесились без конца. Под конец бегали и в изнеможении падали на стулья, чтобы через несколько времени снова скакать по зале. Я раз двадцать пропотел; платки были мокрые тряпки. Кончили после 4-х часов утра».

Время окончания не регламентировалось. Как правило, бал продолжался до двух-трёх часов ночи. Гости веселились до тех пор, пока в зале находились хозяева вечера. А вот домашние Аничковские балы могли затягиваться и до 4-х часов утра, о чём, собственно, и пишет великий князь Сергей Александрович.

Современники вспоминали, что, когда котильон продолжался слишком долго, а Мария Фёдоровна не хотела заканчивать, супруг прибегал к особому способу — музыкантам отдавался приказ удаляться поодиночке. «В 3 1/2 часа, когда, несмотря на настояние государя, императрица продолжает танцевать, то государь посылает одного из танцоров с приказанием музыкантам кончать; музыканты уходят один за другим так, что под конец играют лишь одна скрипка и барабан. Повторение шутки Гайдна…», — писал один из очевидцев.

Помимо обычных, в императорской резиденции проходили и «цветные балы». На такие приёмы приглашённые во дворец дамы должны были надевать наряды, драгоценности и аксессуары объявленного заранее цвета. По воспоминаниям современников, такие приёмы у Марии Фёдоровны получались в особенности красивыми.

Цветные балы — традиция достаточно давняя. Так, в обычае были «белые» балы для юных барышень, впервые выходящих в свет, и «розовые» — для молодожёнов. Но были и другие «цвета».

24 января 1888 г. в Зимнем дворце состоялся «Зелёный (Изумрудный) бал»: гостьи красовались в белых, жёлтых, красных, розовых платьях, но при этом исключительно в изумрудах. Тем, у кого изумрудных украшений, достойных императорского бала, не оказалось, разрешалось надеть зелёное платье любого оттенка — от цвета морской волны и нежно-салатного до тёмно-изумрудного.

Несмотря на то, что изумруды и в те времена даже для представителей знати стоили баснословно дорого, в таких украшениях на Зелёный бал Марии Федоровны явились многие. К примеру, на Марии Павловне, самой старшей невестке царской семьи, был «надет головной убор из тёмных смарагдов». Смарагдами, о которых упоминает камердинер императрицы Пётр Петрович Степанов, тогда называли изумруды и бериллы.

Также Степанов описал наряд графини Воронцовой-Дашковой. Корсаж её платья был закреплён сзади великолепным трилистником из изумрудов. Похожее украшение надела и сама Мария Фёдоровна. Две статс-дамы — княгини Барятинская и Кочубей — пришли и вовсе «буквально обвешанные» изумрудами.

Дамы, похожие на прекрасных экзотических птиц, кружились в Николаевском зале, заставленном по случаю торжества кадками с пальмами. Из-за этого казалось, что танцы проходят не во дворце, а в каком-нибудь южном экзотическом парке.

Ещё одной особенностью того приёма стало электричество вместо свечей — оно было в диковинку, и гости были в восторге от непривычного освещения.

А 26 января 1889 г. Мария Фёдоровна устроила в Аничковом дворце настолько не вписывающийся в традиционные рамки приём, что поначалу он даже шокировал приглашённых. В последующем это торжество вошло в историю как самый необычный бал за всё правление Романовых.

В честь наступающего Рождества планировался очередной бал. Приглашения были разосланы, подготовка шла полным ходом. Но случилось непредвиденное: австрийский император сообщил Александру III печальную новость о кончине своего сына и наследника — принца Рудольфа. Переживая любовную драму, эрцгерцог застрелил свою фаворитку, а затем застрелился сам.

Согласно требованиям международного этикета надлежало определённое время соблюдать траур и не проводить увеселительные мероприятия. Бал в Аничковом дворце оказался под угрозой. Но вопреки ожиданиям, Мария Фёдоровна отменять приём не стала…

Бал не отменили, но гостей обязали прийти… в чёрном. Об изменении «сценария» было сообщено только за четыре дня — 22 января: «Приезжает гофмаршал Оболенский и объявляет, что в четверг будут танцевать в Аничковом дворце в чёрных платьях…». Помимо чёрных платьев и чёрных же аксессуаров — перчаток, туфелек, вееров — дамам предписывалось надеть самые крупные бриллианты. Мужчинам было велено явиться в чёрных фраках.

Можно только представить, какой переполох поднялся после этого известия, как лихорадочно решалась «стратегическая задача» по срочному и кардинальному изменению образов. Конечно же, у светских дам имелись траурные — глухие — платья, но сейчас требовались бальные, а декольтированные платья такого цвета в те времена не шили. Пришлось в авральном порядке или шить «с нуля», или же нести портнихам на переделку чёрные платья из своих гардеробов.

Те, не разгибаясь, работали четыре дня, но «стратегическая задача» была успешно решена, и на балу 26 января дамы блистали…

Своим решением о проведении бала Мария Фёдоровна, по сути, очень элегантно и изящно отомстила австрийскому двору за некогда нанесённую ей и её супругу обиду.

24 апреля 1865 г. в Ницце внезапно скончался наследник российского престола, старший брат будущего Александра III и первый жених Марии Фёдоровны — великий князь Николай Александрович. Когда тело цесаревича следовало из Ниццы в Петербург, при австрийском дворе в обход всех традиций был устроен пышный бал. Габсбурги, в отличие от объявивших траур других монархов, проигнорировали международный этикет и продолжили празднества в честь реконструкции Вены.

Этот проступок не был забыт ни русской императрицей, ни императором. Спустя 24 (!) года, устраивая уже собственный бал, Мария Фёдоровна воспользовалась обстоятельствами и напомнила австрийскому двору о совершенной им когда-то бестактности.

А сам Чёрный бал прошёл великолепно. В белом Концертном зале украшенные бриллиантами и жемчугами чёрные наряды смотрелись контрастно и броско: траурные одежды оттеняли бледность кожи дам, а бриллианты сверкали «потоком света и огня». Императрица была в чёрном тюлевом платье, усыпанном бриллиантами. «Царица ночи» — таким символичным титулом «наградил» царицу дипломат Владимир Николаевич Ламсдорф.

Камердинер Марии Фёдоровны в последующем писал: «Никогда женщины не выглядели так привлекательно, как на этом балу, — в чёрных вечерних платьях, усыпанных бриллиантами!»

Схожими словами описал торжество поэт К.Р. — великий князь Константин Константинович: «Бал в Аничковом 26 января 1886 г. был очень своеобразным, с дамами во всем чёрном. На них бриллианты сверкали ещё ярче. Мне было не то весело, не то скучно».

Но, как говорится, и это ещё не всё: музыкальная программа состояла исключительно из венских композиций Иоганна Штрауса, включая гавот «Стефания», посвящённый… супруге покойного эрцгерцога Рудольфа!

Задумка Марии Фёдоровны удалась, хотя проведение бала в момент траура при австрийском дворе понравилось не всем. Обер-прокурор К. П. Победоносцев назвал мероприятие «кощунством». Не присутствовала на балу супруга великого князя Сергея Александровича Елизавета Фёдоровна. Соответственно, не была привезена и гостящая у сестры 17-летняя принцесса Алиса Гессенская, в будущем — императрица Александра Фёдоровна.

В целом же придворные были в восторге от торжества. В Европе бал расценили как утончённое унижение Австрии — «тамошние» газеты обсуждали его как демонстрацию российского пренебрежения к Габсбургам.

Кстати, последствия «чёрного бала» мы, женщины, «пожинаем» по сей день: контраст чёрных тканей и бриллиантов сделал тёмные цвета приемлемыми для вечерних туалетов, породив новую тенденцию.

Невеста двух братьев

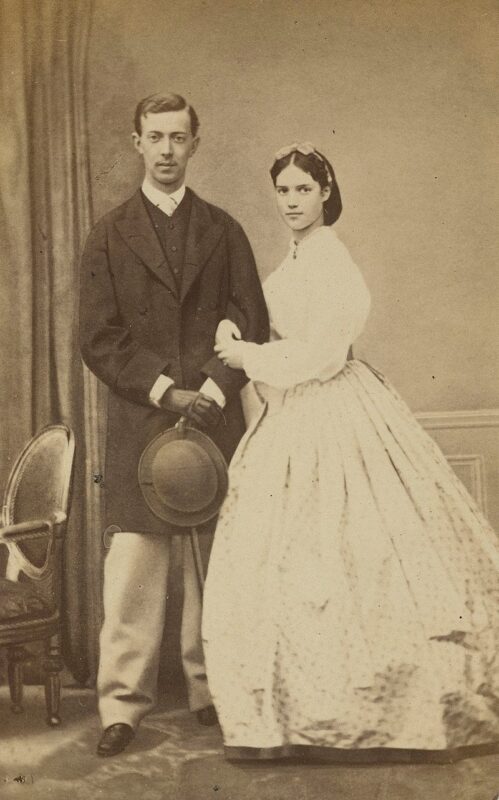

Изначально Дагмару планировали выдать замуж за старшего сына Александра II — цесаревича Николая Александровича. В 1864 г. наследник поехал в путешествие по Европе. Там в свой 21-й день рождения он и был помолвлен с принцессой Дагмарой. Они сблизились, проводили много времени вместе.

Но на следующий год в Италии великий князь неожиданно заболел — как выяснилось позже, туберкулёзным менингитом. Состояние Николая резко ухудшалось, во время лечения в Ницце он слёг.

Дагмара приехала к жениху, заботилась и поддерживала его. Для этого же из России прибыл сам Александр II c сыновьями Александром и Владимиром. Так Александр и познакомился с Дагмарой. Трагическая смерть Никса, как в семье называли Николая, 24 апреля 1865 г. была сродни грому среди ясного неба. После его кончины вопрос о дальнейшей судьбе Дагмары повис в воздухе.

Существует мнение, что между Минни — так при датском и русском дворах называли Дагмару — и Александром уже тогда возникла симпатия. В качестве доказательства приводится фрагмент его письма к отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы всё устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на всё это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил моё счастье». Правда, дату написания этого письма я так и не смогла нигде обнаружить.

Некоторые же факты указывают на совсем иную обстановку. Например, точно известно, что в это время у Александра был роман с фрейлиной его матери, княгиней Марией Элимовной Мещерской. Они тайно встречались, «случайно» виделись на прогулках, передавали друг другу записки.

В марте 1865 г. Александр записал в дневнике: «Я её не на шутку люблю, и если бы был свободным человеком, то непременно бы женился, и уверен, что она была бы совершенно согласна». Менее чем через два месяца после смерти брата он оставил следующую запись: «Каждый день то же самое, было бы невыносимо, если бы не М.».

О романе стало известно семье, разразился скандал. Но, несмотря на увещевания отца-императора и выговоры фрейлине, связь продолжалась.

Так или иначе, но в ноябре 1865 г. Александр II выразил желание, чтобы цесаревич и принцесса Дагмара поженились, а в апреле 1866 стало известно, что князь Витгенштейн сделал Марии Мещерской предложение.

В мае 1866 г. Александр Александрович пишет в дневнике: «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжёлого положения и, если будет возможность, жениться на милой М. Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Dagmar, которую не могу любить и не хочу… Может быть, это будет лучше, если я откажусь от престола… Я не хочу другой жены, как М. Э.».

Однако тогда же пришлось расставить точки над «i»: в датской прессе вышла статья о том, что цесаревич не хочет жениться на Дагмаре из-за чувств к княжне Мещерской. Король Кристиан попросил подтвердить планы русского наследника относительно его дочери. У Романовых произошла крупная ссора, во время которой Александр Александрович заявил о желании отречься от престола и жениться на «милой Дусеньке», на что Александр II, пригрозив выслать княжну, напомнил сыну о долге.

Объяснившись с княжной Мещерской, цесаревич принял решение ехать в Данию свататься к Дагмаре. Помолвка состоялась 17 июня 1866 г. в датском замке Фреденсборг.

Очевидно, к этому времени их отношения стали теплее — 11 июня 1866 г. Александр написал отцу:

«Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но всё не решался, хотя и были несколько раз вдвоём. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоём, мои мысли были совсем не на картинках; я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слёз. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слёзы с меня так и текли. Я её спросил, может ли она любить ещё кого-нибудь, кроме милого Никса. Она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и его кончине».

В сентябре 1866 г. невеста прибыла в Кронштадт. Этому событию Фёдор Иванович Тютчев посвятил следующие строки:

«Небо бледно-голубое

Дышит светом и теплом

И приветствует Петрополь

Небывалым сентябрём.

Воздух, полный тёплой влаги,

Зелень свежую поит

И торжественные флаги

Тихим веяньем струит.

Блеск горячий солнце сеет

Вдоль по невской глубине ‒

Югом блещет, югом веет,

И живётся как во сне…»

12 октября Дагмара приняла православие в соборной церкви Зимнего дворца и была наречена Марией Фёдоровной. Венчание совершилось в Большой церкви Зимнего 28 октября. После свадьбы супруги поселились в Аничковом дворце.

Окончание следует.

Комментарии закрыты.