Хвостатые космонавты

О том, как животные покоряли космос, рассказывает журналист и автор портала Tribuna.ee Татьяна Любина.

Предупреждаю, что называется, на старте: слабонервным, радикальным зоозащитникам и прочим приверженцам концепции «птичку жалко» этот текст прямо противопоказан. Потому что до того, как в космос полетели люди, туда отправляли животных, причём отправляли массово, и далеко не все из них возвращались на Землю живыми.

Да и отношение к подопытным зверюшкам в разных странах отличалось: например, в СССР «возвращенцы» получали пожизненный уход и заботу. А вот французскую кошечку в качестве «благодарности» за успешное возвращение из полёта попросту… усыпили…

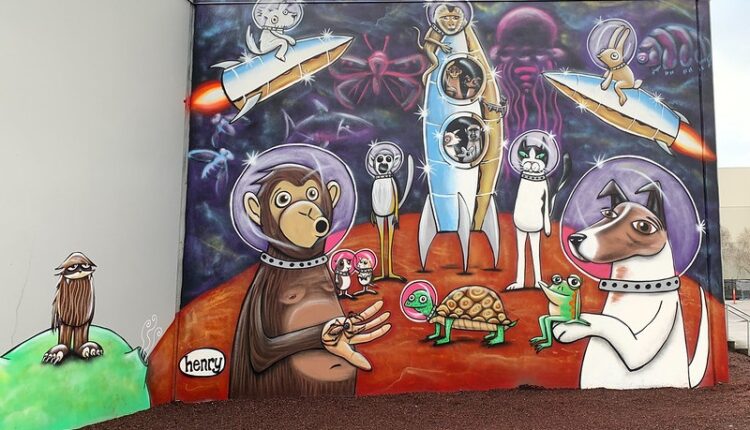

Самые знаменитые четвероногие космонавты — советские собачки Белка и Стрелка. Но только одних пёсиков полетело в космос около 70. Помимо собак, там побывали кошки, мыши, крысы, морские свинки, обезьяны, черепахи, кролики, лягушки, улитки, рыбки, насекомые, микроорганизмы.

Целью этих запусков было выяснение принципиальной возможности выживания в отсутствие гравитации, при вибрациях, перегрузках, звуковых и шумовых раздражителях, космическом излучении и пр. В СССР дополнительно производились испытания систем аварийного спасения головных частей ракет с пассажирами.

Обезьяны в космосе

Всего в космос летали 32 обезьяны. Большинство приматов всю дорогу находились под наркозом: в их тела встраивались всевозможные датчики, регистрирующие активность движений и мышц, в мозг — электроды. Летали макаки-резусы (большинство), макаки-крабоеды, обыкновенные беличьи обезьяны, а также свинохвостые макаки и шимпанзе. Выбор обезьян в качестве покорителей космоса вполне объясним — как-никак именно они считаются наиболее близкими к человеку по физиологическим параметрам. К тому же некоторым из «космонавтов» поручали несложные миссии: например, нажать вовремя кнопку.

Обезьяны отправлялись в космос и до, и после человека. Так, 15 зверьков (8 из них погибли) в 1948‒1961 годах отправили в космос США, потом они запускали обезьян в 1969 и в 1985 годах. Это были как орбитальные, так и суборбитальные полёты. Франция запустила обезьяну в космос в 1967 году, Аргентина — в 1969‒1970 годах, Иран — в 2011 году.

С 1983 по 1997 годы СССР и Россия отправили 12 обезьян. Имена им давались по алфавиту — Арбек, Бион, Верный, Гордый, Дрёма и пр.

На раннем этапе смертность среди подопытных была очень высокой. Впоследствии безопасность полётов значительно выросла: обезьяны, запускавшиеся СССР и США в 1980-е и позднее, как правило, оставались целы.

Много обезьян погибло во имя освоения космоса, так и не оторвавшись от Земли. Например, чтобы понять, какие перегрузки космонавт способен пережить при торможении, американских шимпанзе усаживали на «салазки» с реактивным двигателем, которые разгоняли по рельсам до огромной скорости, а потом останавливали за одну секунду — так что от подопытных животных оставалась сплошное месиво.

Что касается собственно полётов в космос, то первая «обезьяна-астронавт» благополучно пережила путешествие, состоявшееся в пятницу, 13 декабря 1958 года. Но дожить до «момента славы» ей, увы, не довелось: отсек с животным затонул в Атлантике, и корабль ВМС не смог его обнаружить.

Выжившие же животные жили «долго и счастливо» — кто в космическом центре, кто в зоопарке.

Собаки в космосе

Исследования с участием собак проводились в СССР в 1950-х и 1960-х годах. Примерно тогда же несколько запусков с собаками в верхние слои атмосферы были осуществлены КНР.

В космос в разные годы полетело около 70 собак (из них 48 — в 1948‒1961 годах, из них 20 погибло).

По сравнению с обезьянами собаки обладали целым рядом преимуществ: они были «дёшевы», лучше поддавались дрессировке, легче переносили длительный период бездействия и были способны к выживанию в самых тяжёлых условиях.

Как правило, использовали беспородных и бездомных собак. Именно эти животные к моменту испытаний уже прошли естественный отбор в условиях улицы. По сравнению с домашними и породистыми питомцами у дворняжек были отмечены крепкое здоровье, смекалка, неприхотливость в еде, лояльное отношение к человеку. Их вес должен был не превышать 6 кг, высота в холке — 35 см. Предпочтение отдавалось сукам, ведь у них нет привычки «задирать лапу».

Первый этап исследований в 1951 году предполагал полёты на геофизических ракетах на высоте 100 км. Собаки были пристёгнуты к специальным лоткам ремнями, они испытывали перегрузки до 5,5 единиц. В конце полёта кабина отделялась от ракеты и на парашюте опускалась на землю.

Второй этап, проведённый в 1954‒1957 годах, выполнялся на высоте до 110 км. Каждая собака была одета в скафандр и находилась в отдельной катапультируемой тележке. Катапультирование производилось на разной высоте, а старты ракет выполнялись с полигона Капустин Яр.

Третий этап проводился в 1957‒1960 годах. Геофизические ракеты взлетали уже на высоту 212‒450 км, а животные спасались вместе с «головой» ракеты, а не катапультировались. Вместе с собаками в кабине летели мыши, белые крысы, а дважды — ещё и кролики.

Для собак-космонавтов были сконструированы кабины размером 64х80 см с крышкой и иллюминатором. В кабине были размещены датчики температуры и влажности и мониторы для наблюдения за состоянием пассажиров, которым хирургически устанавливали датчики в зоне сердца, сонной артерии и по окружности грудной клетки. При повышении температуры в камере автоматически активировалась система вентиляции и абсорбирования излишней влажности и двуокиси углерода.

Собак приучили находиться в костюмах, снабжённых ремнями безопасности, которые ограничивали движения, позволяя ложиться, садиться и незначительно перемещаться вперёд или назад. В процессе подготовки они привыкли принимать пищу и воду дважды в день и опорожняться в специальные мешки, расположенные сзади них в кабине.

Полёты были тщательно засекречены. Конструкторы, учёные и иногда даже собаки имели псевдонимы. В связи с этим иногда в кличках собак в разных источниках возникало несоответствие, ведь у одной собаки могло быть несколько разных кличек.

Вот информация о некоторых полётах

1951:

Дезик и Цыган — вернулись живыми.

Цыган получил незначительную травму при приземлении — оцарапал кожу на животе.

Дезик и Лиса — погибли.

После этого случая было принято решение разрабатывать систему аварийного катапультирования пассажиров из ракеты при возникновении аварийной ситуации.

Мишка и Чижик — вернулись живыми. Освобождённые от лотков и датчиков собаки чувствовали себя отлично, ласкались, несмотря на то, что недавно испытали сильные перегрузки.

Смелый и Рыжик — вернулись живыми.

Мишка и Чижик — погибли. Несмотря на удачные старт и посадку головной части ракеты, Мишка и Чижик погибли от удушья — от вибрации дал сбой регулятор давления.

Непутёвый и ЗИБ — вернулись живыми. С этими пёсиками произошла практически анекдотичная история: «Завершающий пуск на первом этапе ракетных полётов — 3 сентября 1951 года. «Космонавтами» назначены Непутёвый и Рожок. Накануне была проведена последняя тренировка животных, сняты фоновые показатели физиологических функций. Перед самым выездом на стартовую площадку выяснилось, что Рожок исчез! Клетка закрыта, Непутёвый на месте, а Рожка нет. Времени для поисков тоже нет: пора отправляться на полигон. Службы уже готовят ракету к пуску. Через два часа необходимо поместить собак в кабину, задраить люк, доложить о готовности.

В этот момент у кого-то возникла мысль взять неподготовленного пса от солдатской столовой. Подыскали среди них собаку, подходящую по массе, спокойную, светлой масти. Сообща придумали ей имя ЗИБ — «запасной исчезнувшего Бобика» (по другим воспоминаниям кличка была ЗИП — «запасной испытательный пёс»). В суматохе даже не разобрались, что ЗИБ, в сущности, щенок — это выяснилось уже после полёта.

Докладывая Сергею Павловичу о готовности, руководитель медицинской части программы не упомянул о замене Рожка ЗИБом, чтобы избежать лишних разговоров и нервотрёпки. Приземления кабины ждали с большим с нетерпением и беспокойством. Как оказалось, ЗИБ перенёс путешествие замечательно! То, что в космос слетала неподготовленная собака, щенок, и хорошо перенесла все факторы полета, представляло значительный интерес для науки.

Потом, когда Сергею Павловичу стало известно о «подтасовке», он совсем не рассердился, а сказал с теплотой в голосе: «Да на наших кораблях в космос скоро будут летать по профсоюзным путёвкам — на отдых!» После полёта пса подарили академику Благонравову, у которого он прожил много лет» («Побег Рожка«. По воспоминаниям В. И. Яздовского и А. Д. Серяпина)

1954:

Лиса (вторая) и Рыжик (второй) — вернулись живыми.

Дамка и Мишка (второй) — вернулись живыми.

Рыжик (второй) и Дамка — Рыжик погиб.

1955:

Лиса (вторая) и Бульба — погибли.

Рита и Линда — погибла Рита.

Малышка и Кнопка — вернулись живыми.

1956:

Малышка и Мильда — вернулись живыми.

Козявка и Альбина (два полёта подряд) — вернулись живыми.

1957:

Лайка — погибла.

Лайка стала первым животным, выведенным на орбиту Земли. Однако первые экземпляры ракет нового типа ещё не имели устройств отделения кабины от тела второй ступени, поэтому возвращение Лайки на Землю было технически невозможно.

Предполагалось, что собака проживёт около недели — на этот срок заправили кормушку, добавив в последнюю порцию дозу яда. Но при выходе корабля на орбиту вышла из строя система вентиляции, и животное погибло примерно через 5-7 часов после старта от стресса и перегрева.

1960:

Лисичка и Чайка — погибли.

Белка и Стрелка — вернулись живыми.

Они стали первыми существами, совершившими суточный орбитальный полёт и благополучно вернувшимися обратно. За это время корабль совершил 17 полных оборотов вокруг Земли.

Пчёлка и Мушка — погибли.

Жулька и Жемчужина — вернулись живыми.

1961:

Чернушка — осталась жива.

Звёздочка — осталась жива.

1966:

Ветерок и Уголёк — вернулись живыми.

Продолжительность этого полёта составила 23 дня. До сих пор этот полёт является самым продолжительным для собак. Ветерок и Уголёк вернулись крайне измотанными, со стёртой до кожи шерстью и с пролежнями. Они не могли стоять на ногах и испытывали постоянную жажду. Однако через некоторое время их состояние вернулось в норму. Впоследствии они дали здоровое потомство и дожили до преклонных собачьих лет.

Несмотря на то, что участие собак в полётах изначально предполагало, что любая из них может погибнуть, подобные случаи вызывали серьёзные переживания исследователей, в частности, генерального конструктора Сергея Павловича Королёва. Его любимицей была Лисичка. Перед полётом он шепнул ей: «Я очень хочу, чтобы ты вернулась».

Через 19 секунд у ракеты-носителя разрушился блок «Г» первой ступени, она упала на землю и взорвалась на 38-й секунде. Собаки погибли. После этого случая было принято решение разработать систему аварийного спасения космонавтов, функциональную не только в полёте, но и на этапах подготовки и пуска.

Любимицей ведущего сотрудника лаборатории герметических кабин и скафандров Александра Серяпина, который участвовал в подготовке собак к полётам, была Лиса. Авария её ракеты произошла на высоте около 40 км — прямо на его глазах. В нарушение всех инструкций он похоронил Лису недалеко от места их совместных прогулок.

Судьба же выживших собак складывалась вполне счастливо: кого-то после окончания лётной карьеры забирали домой, у кого-то, как, например, у знаменитой Стрелки, появлялось здоровое потомство (один из её щенков был отправлен в подарок жене президента США Джона Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн).

Кошки в космосе

Зафиксирован единственный запуск кошки в космос — во Франции в 1963 году. Тогда в суборбитальный полёт отправилась кошка Фелисетт, которая достигла высоты более 100 км и благополучно вернулась на землю. После полёта животное… усыпили для изучения. В том же году Франция попыталась запустить в космос вторую кошку, но произошла авария ракеты-носителя.

Существуют многочисленные утверждения, что первым представителем данного вида в космосе был кот Феликс, также запущенный Францией. Это нашло отражение в том числе на нескольких почтовых марках. Однако, по словам хирурга Жерара Шателье, принимавшего непосредственное участие в космической программе Франции, такого кота никогда не существовало.

Прочая живность

В ходе как различных пилотируемых экспедиций, так и на беспилотных биоспутниках в космосе также побывали кролики, морские свинки, крысы, мыши, перепела, тритоны, лягушки, улитки и некоторые виды рыб.

В 1968 году на борту беспилотного космического корабля СССР, названного в печати «Зонд-5», в космос отправились две среднеазиатские черепахи, дрозофилы, хрущаки, традесканция с бутонами, клетки Хела в культуре, семена растений и т. д. Черепахи были выбраны в качестве подопытных животных, поскольку им не требуется оборудование для кормления в невесомости — они могут не есть и не пить в течение полутора недель (черепахи выжили, после возвращения были активными и много ели).

Такие вот зарисовки из жизни «хвостатых космонавтов»…

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.