Стоны, вопли, причитанья

О том, как выглядел один из инструментов PR-технологий наших предков, безотказно действовавший до середины XX века.

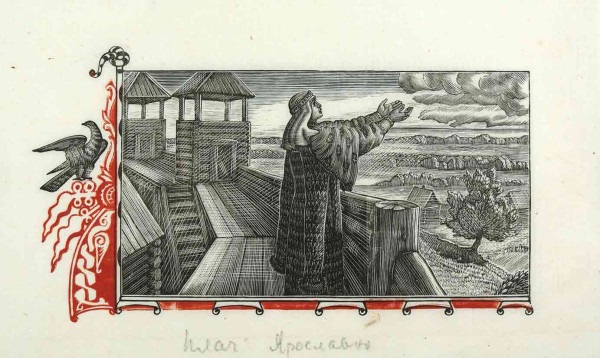

Стенания и вопли в современных соцсетях по любому поводу я ехидно называю «Плачем Ярославны на крепостной стене». А между тем плач — реально существовавшая на Руси народная традиция.

Отрывок из «Слова о полку Игореве» посвящён супругу княгини Ефросиньи Ярославны — князю рязанскому Игорю Святославичу, который попал в плен во время неудачного похода на половцев:

«Обернусь я, бедная, кукушкой,

По Дунаю-речке полечу

И рукав с бобровою опушкой,

Наклонясь, в Каяле омочу.

Улетят, развеются туманы,

Приоткроет очи Игорь-князь,

И утру кровавые я раны,

Над могучим телом наклонясь» (перевод Николая Заболоцкого).

В «Плаче» Ефросинья Ярославна скорбит о любимом муже, опасается за его судьбу и здоровье — ей известно, что в бою князя ранили: она стремится стать птицей, прилететь на поле боя и омыть раны супруга живой водой, чтобы он ожил.

Пожалуй, это самый знаменитый пример такого вида искусства, но далеко не единственный. Тема борьбы с захватчиками породила целый жанр «плача о погибели» родной земли: «Слово о погибели земли Русской» (начало XIII века), «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1237 год) и др.

Ну, и голосить-то зачем?..

Обычай плакать в голос на Руси известен с древности. Поэтому и названий у него много: причитание, при’чет, причёт, причеть, заплачка, плач, вой, вытье, вопли, голосьба, голоше’ние…

В большинстве культур причитания исполнялись исключительно женщинами, хотя у некоторых народов (курды, сербы) также существовали специфические мужские плачи.

Голошение было частью многих ритуалов — особенно тех, которые обозначали переход в «другую жизнь». Таковыми считались не только похороны, когда человек по поверьям отправлялся в загробный мир, но также проводы в рекруты и даже… свадьбы. Иногда голосили по случаям природного характера — во время пожара, засухи, эпидемии.

Причитания должны были одновременно выражать высокую степень эмоционального напряжения (безутешное горе, накал скорбных чувств), иметь характерный облик спонтанного речевого акта и удовлетворять жёстким обрядовым регламентациям. При этом каждый раз причитания исполнялись по-разному, хотя плакальщицы и использовали «общие места».

Обычно голосили при зрителях, но в некоторых землях, наоборот, делали это приватно, особенно если ритуал был посвящён личной трагедии — обиде, тяжёлой жизни, разлуке с любимым. На Русском Севере женщины уходили в тихое пустынное место — в лес, поле или на болото. В причитаниях обращались к птицам — в народе это называлось «голосить с кукушкой».

По своему поэтическому строю и системе образов похоронно-поминальные и свадебные причитания значительно отличаются друг от друга. Свадебные причитания встречаются только на тех территориях, где плачевая традиция особенно развита (например, на Русском Севере и у финно-угорских народов).

В свадебных причитаниях невеста не только выражала свои переживания по поводу окончания «вольной» девичьей жизни, но и исполняла определённую обрядовую роль. Причитала сама невеста или её мать с хором незамужних подруг.

Существовали специальные тексты, «заплачки», в которых встречались древние фольклорные образы-символы: белая лебёдушка, красное солнышко и чёрные вороны:

«В саду яблони повянули,

В саду вишенки поблекнули.

Захлебнулись птички-пташечки…»

А вот похоронные и рекрутские причитания очень близки как по напевам, так и по системе поэтических формул: уходящий в армию рекрут на долгие годы выпадал из крестьянского социума, так что разлука родных с ним осмыслялись как «похороны при жизни».

Причитания над мёртвыми имели устойчивые запреты и установления. Один из главнейших — временно’й: считалось, что причитать можно только в светлое время суток. Также ограничивался чрезмерный плач по умершим, так как безутешные рыдания «затапливают» покойников на «том» свете. Было запрещено исполнение причитаний детьми и незамужними девушками (за исключением дочерей покойного).

Считалось, что в момент похорон мир мёртвых вплотную подходит к миру живых. Славяне верили, что умерший родственник может стать навью — злым духом, если что-то во время похорон пойдёт не так. Поэтому причитаниями, которые в данном случае выступали в роли магических заклинаний, надо было открыть путь душе покойного, чтобы она «ушла» к праотцам, а не осталась здесь, на земле. Кроме того, воплями и причитаниями женщины отгоняли злых демонов, обитающих в мире мёртвых, чтобы те не решились пересечь границу между мирами.

Вопленицы-профессионалки

Голосили в деревнях и сёлах не все женщины подряд, а специальные плакальщицы (вопленицы). Их-то и приглашали провести обряд во время печальных или же наоборот — праздничных событий. В народе говорили, что они «умеют плакать голосом» — громким ритмичным речитативом. Обычно голосили от имени человека, которому посвящён обряд, например, рекрута, или от имени его родных.

Женщины выступали по очереди — сольно или дуэтом. Случалось, что они устраивали целые соревнования. Во второй половине XIX века на всю страну прославилась вопленица из Олонецкой губернии Ирина Федосова. В её репертуар входили сотни стихов. Федосова даже ездила по городам России и выступала перед публикой.

Изначально, кроме, собственно, плача, существовала традиция странного, бесноватого поведения, которое должно было оповещать всех о горе.

Но в XVI веке неизвестный английский путешественник описывал плач на похоронах как норму, однако никто при этом волосы не распускал, одежду на себе не раздирал, увечья себе не наносил.

Немалый вклад в это внесла церковь, которая прямо боролась и запрещала проявление языческих беснований, когда после смерти утрачивались все земные блага — это ясно выражалось в плачах над умершим.

Тексты проповедей Иоанна Злотоуста, распространённые на Руси в XV веке, прямо указывали на запрет вести себя во время похорон распущенно, кричать, царапаться и распускать волосы. В требниках того времени священникам предлагалось на исповеди задавать мирянам такие вопросы, как: «Или по мёртвому плакал еси без меры и власы терзал еси?», «Или власы на главе свое стригла?».

Чересчур убиваться об умершем считалось грехом, потому что это шло вразрез с верой в жизнь вечную. Однако умеренно оплакивать всё же дозволялось, ведь людское горе нужно было как-то выразить.

Волосы православной христианке запрещалось распускать ещё и потому, что распущенные волосы в христианской традиции были признаком падшей женщины, блудницы. Следовательно, праведной жене или девице запрещалось ходить простоволосой.

Негласный церковный запрет на распускание волос дал свои плоды: уроженец города Ульме Самуэль Кихель, побывавший на Руси в XV веке, писал, что все русские женщины ходят закутавшись. А шведский дипломат и историк Петре де Эрлезунда, описывая погребальную процессию, встретившуюся ему во времена Смуты, рассказывал, что за гробом шли горько причитавшие девушки, но при этом головы у всех были покрыты покрывалами.

Так что в умеренных дозах причитали сперва на Руси, а потом и в России, «допричитавшись» аж до советских времён, когда голосили даже по… Ленину.

Окончание следует.

Комментарии закрыты.