Вячеслав Иванов: Теперь я знаю, от чего умер Сергей Довлатов…

Только что календарь пролистнул печальную дату: 24 августа сравнялось 35 лет со дня смерти, фактически гибели, одного из самых талантливых русских писателей со времён Пушкина — Сергея Довлатова. А 3 сентября ему исполнилось бы 84 года.

Практически сразу по приобретении им литературной известности его, как всех его великих предшественников, стали называть только по фамилии. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, Булгаков, Довлатов. Больше ничего не требуется: все и так понимают, о ком речь.

Вроде заявлять на этом фоне «теперь я знаю…» — всё равно что ломиться в открытую дверь или открывать Америку. Но я всё равно попробую.

«На тебе, на тебе, на тебе!»…

Известно, что писатель и журналист Сергей Донатович Довлатов-Мечик умер от сердечной недостаточности, в Нью-Йорке, 24 августа 1990 года, в карете скорой помощи, по дороге в больницу, не дожив десяти дней до своего 49-летия. К слову, эта дата стала для Довлатовых если не сакральной, то как минимум знаменательной: они с матерью Норой Сергеевной эмигрировали из СССР в 1978 году именно 24 августа…

Все, кто его знал, отмечают, что первопричиной болезни стал алкоголизм. Это не ругательство и не упрёк, это диагноз.

Объяснять, чтó лежало в основе этого заболевания, можно так и эдак, всё будет правдой, но и одновременно — ложью.

В журналистской и писательской среде, да и вообще среди творческой интеллигенции, пьянство было практически нормой. И если бы только в этой среде… Пьянство было фактически повальным. В корне этого массового явления лежал когнитивный диссонанс.

За красивым эвфемизмом скрывается обязательное, тщательно пестуемое властями, двоемыслие. Даже, точнее, троемыслие. То есть не диссонанс, а триссонанс, хотя такого термина официально не существует. Двоемыслие означает, что мы думаем одно, а говорим другое.

На самом деле получалось, что мы думали одно, говорили другое, а делали и вовсе третье… Вынести такое несоответствие, а тем более жить в нём постоянно, практически невозможно. Требуется как-то заглушить эту внутреннюю какофонию. Алкоголь — самый простой и самый действенный способ.

Скульптор Эрнст Неизвестный по этому поводу в своём интервью после смерти Довлатова сказал: «…это была форма самоубийства. Именно так, как он пил. Не в смысле много, а психологически как. Он как бы втыкал нож в своё сердце и говорил: „На тебе, на тебе, на тебе“… Это было тёмное русское пьянство…»

Мы считали, что виновата во всём советская власть. В принципе, так оно и было. Но нашей коренной ошибкой была глубокая уверенность, что стóит избавиться от советской власти, и всё само собой наладится, станет нормой. Мало кто отдавал себе отчёт, что млеком и мёдом жизнь сама не потечёт, что необходимы какие-то усилия, чтобы этой нормы достигнуть и утвердиться в ней.

Попробовать-то можно…

Сергей это почувствовал практически сразу. В книге «Ремесло» он описывает почти анекдотичный случай. Американский издатель, согласившийся финансировать русскую газету, которую стали выпускать Довлатов сотоварищи, потребовал соблюдать режим жёсткой экономии. Например, не расходовать дорогую фотобумагу, а делать снимки на обычном картоне…

Журналисты безмерно удивились и стали объяснять бизнесмену, что это невозможно: там такой специальный светочувствительный слой, нужны особые химикаты, и т. д., и т. п…

«Но попробовать-то можно?» — настаивал издатель.

Потом он же потребовал, чтобы в газете никак не упоминалась свинина. Даже в статистических таблицах…

То есть кроме цензуры политической, идеологической, существует ещё цензура экономическая, религиозная (причём на уровне личного вкуса финансиста, от которого зависит издание), и чёрт знает, ещё какая…

Конечно, там — это вам не тут. И в «Филиале» Довлатов описывает диспут между американским студентом и советским диссидентом-эмигрантом, где американец говорит, что истинной свободы нет в России, но истинной свободы нет и в Америке. Так в чём же разница?

На что диссидент возражает: «Здесь ты произнёс всё это и благополучно уедешь домой на собственном автомобиле. А москвича или ленинградца ещё недавно увезли бы в казённом транспорте. И не домой, а в камеру предварительного заключения».

И тем не менее этот самый когнитивный диссонанс остаётся. В сборнике «Марш одиноких» Сергей приводит одну фразу, сказанную ему дочерью: «Тебя наконец печатают. А что изменилось?». И не находит ответа…

Казалось бы, чем лично ему быть недовольным? Он занят любимой работой, его публикуют не только по-русски, но и на английском языке, в прекрасном (по оценке специалистов) переводе. Он регулярно печатается в самом престижном американском литературном журнале.

По этому поводу известный американский писатель Курт Воннегут пишет ему: «Дорогой Сергей Довлатов, я вас тоже люблю, но вы разбили моё сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, и тем не менее мне ни разу не удалось продать свой рассказ журналу „Нью-Йоркер“. И тут появляетесь вы — и раз! У вас тут же покупают рассказ. Что-то здесь очень нечисто, на мой взгляд.

Если ж говорить серьезно, я вас поздравляю с прекрасным рассказом и поздравляю „Нью-Йоркер“ с тем, что они наконец-то напечатали по-настоящему глубокое и общезначимое произведение».

И всё-таки Довлатов недоволен…

Мне кажется… Да нет, я практически уверен, что писатель Сергей Довлатов с горечью осознаёт: свободы, действительно, нет. Ни в России, ни в Америке, ни где-либо вообще. Наверняка если бы он родился в той стране, он бы по-другому воспринимал ту несвободу. Но такое предположение нелепо уже само по себе. Сослагательное наклонение здесь неуместно, как канкан на поминках.

…Ближайший друг и кумир Сергея Довлатова по жизни, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский написал ad memoriam: «Не думаю, что Серёжина жизнь могла быть прожита иначе; думаю только, что конец её мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца — в удушливый летний день в машине „скорой помощи“ в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров — он бы сам никогда не написал: не потому, что не предвидел, но потому, что питал неприязнь к чересчур сильным эффектам»…

Самое горькое — чувство разочарования. Летальный укол несоответствия мечты и реальности. Потому что…

«О, Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!» (Сергей Довлатов, «Иностранка»).

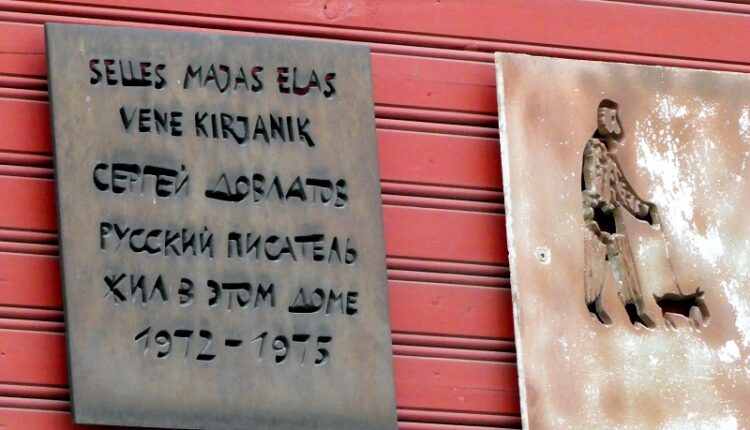

Боюсь, из-за одной этой фразы о памятнике Довлатову в Таллинне можно забыть навсегда…

Мнения из рубрики «Народный трибун» могут не совпадать с позицией редакции. Tribuna.ee не несёт ответственности за достоверность изложенных в статье фактов. Если вы имеете альтернативную точку зрения, то мы будем рады её также опубликовать.

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.