«Царственный идиот» Пётр Фёдорович Романов

7 [18] июля 1762 г. (по другим данным это случилось днём ранее) в Ропше, под Санкт-Петербургом, при неясных обстоятельствах на 9-й день после воцарения Екатерины II погиб Пётр III — внук Петра Великого и внучатый племянник Карла XII. Есть несколько версий его кончины. Официальной в Российской империи до конца XIX века считалась кончина от болезни по естественным причинам — «от геморроидальных колик». В настоящее время эта версия признана несостоятельной — император был убит. Однако до сих пор нет единого мнения, от чьей руки.

«Ненавидящий всё русское» «пьяница и самодур» Пётр III возглавляет мой персональный список оболганных отечественных монархов, потеснив своего сына — «деспота на троне» императора Павла I, внука — «певцоубийцу» Николая I и «вульгарную тётку» Анну Иоанновну.

Формирование «правильного» образа покойного императора началось по инициативе его супруги Екатерины II, занявшей трон в результате переворота.

Государственный переворот и смерть государя — события резонансные. Екатерине пришлось оправдываться, всеми правдами и неправдами отводя от себя подозрения в причастности к заговору. Усугубляло ситуацию то, что она… не имела на престол прав — в отличие от покойного супруга и его сына, цесаревича Павла Петровича.

В воспоминаниях Екатерины об усопшем, как и в воспоминаниях современников, прослеживается одна-единственная мысль — на российском троне находился человек, неспособный управлять огромным государством. Его обвиняли в попытке уничтожить православную веру, ему припомнили союз с прусским королём Фридрихом II.

Но вот что интересно: Екатерина не возобновила военные действия с Пруссией и не попыталась вернуть отданные Петром земли. А некоторые его указы она отменила, а потом вернула, — но уже выдав их за свои. Так, например, было с секуляризацией церковных земель и с ассигнациями.

Человек с портрета

К сожалению, внешность этого монарха не располагает в его пользу — даже на парадных портретах он выглядит заурядным и малопривлекательным: хрупкое телосложение, узкие плечи, чересчур тесный мундир.

В апреле 1986 г. специалисты Государственного Эрмитажа выполнили контрольные обмеры хранящегося у них императорского мундира. С учётом поправок на внешние факторы (усадка материала, особенности моды и манеры ношения одежды в 1750–1760-е гг., личные пристрастия императора) они пришли к следующим выводам. Подобно своему деду, внук Петра Великого был узок в плечах. Имел рост около 167–170 см. Его костюм по современным стандартам соответствовал приблизительно 46-му размеру, третья полнота. Судя по обмеру треуголки, окружность головы составляла около 60 см.

А вот один «исторический» портрет Петра — здесь он точь-в-точь, как на портретах живописных: «в небольшой, на прусский образец, треуголке, с тростью, огромным палашом, в высоких ботфортах и в простой без меха епанче, стоял среднего роста, вертлявый, невзрачный, сильно тронутый оспой гвардейский штаб-офицер. Круглые, сероватые глазки его были заспаны, прямой добрый носик покраснел от ветра… полный белый подбородок, как и простоватые весёлые губы, то и дело вздрагивал от громкого смеха…» (Г. П. Данилевский (1822–1885), роман «Мирович», 1875).

Но были и другие «портреты», а точнее — оценочные суждения, характеризующие Петра Фёдоровича:

«Если бы он вешал, рубил головы и колесовал, то остался бы императором…» (герцог Курляндии и Семигалии Э. И. Бирон (1690–1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны).

«Слишком поздно ему стали внушать сознание его великого предназначения, чтобы ждать от этого внушения скорейших плодов. Он даже по-русски так и не выучился и говорил на этом языке редко и весьма дурно» (Н. И. Панин (1718–1783) — государственный деятель, дипломат, наставник Великого князя Павла Петровича).

Государь, вступивший на трон на тридцать четвёртом году жизни, был «человек в полном цвете сил и здоровья, живой, необыкновенно подвижный и обуреваемый жаждой деятельности. Пётр всюду хотел быть, всё видеть, многое предпринять, многое из того, что видел и о чём слышал, переделать» (М. И. Семеновский (1837‒1892) — русский историк, журналист, общественный деятель).

«Он не был ни зол, ни жесток, ‒ был гораздо добрее Петра Великого, да быть может, и царствовавших за ним женщин. Но Россией он не интересовался, будучи воспитан в надежде на занятие шведского престола, не считал себя русским, из двух своих знаменитых дедов предпочитал не Петра, а Карла XII. По натуре своей серьёзных дел не любил и заниматься ими не хотел» (М. А. Алданов (1886‒1957), повесть «Пуншевая водка», 1938).

Серьёзный интерес к персоне «несчастного Петра III» проявлял А. С. Пушкин: дед поэта подполковник артиллерии Л. А. Пушкин оказался среди тех гвардейских офицеров, которые в ходе дворцового переворота не перешли на сторону Екатерины: он призывал солдат остаться верными присяге.

Согласно именному указателю к большому академическому изданию «Полного собрания сочинений» Александра Сергеевича, имя Петра III упоминается на 111 страницах пушкинских произведений. В 1833–1835 гг. поэт записал воспоминания Н. К. Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук К. Разумовского: «Я была очень смешлива; государь, который часто езжал к матушке, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами; он не похож был на государя».

Среди тех, кто позитивно оценивал Петра III, находились такие выдающиеся представители отечественной культуры, как В. Н. Татищев (1686–1750) — автор «Истории Российской» — первого капитального труда по русской истории, географ, экономист и государственный деятель; М. В. Ломоносов (1711–1765) — первый крупный русский учёный-естествоиспытатель, действительный член Санкт-Петербургской Императорской академии наук, почётный член Петербургской Академии художеств; Г. Р. Державин (1743–1816) — поэт, государственный деятель, первый министр юстиции Российской империи; Н. М. Карамзин (1766–1826) — писатель и историк (по его меткому выражению, Пётр III — «ребёнок, вообразивший себя взрослым»)…

И всё же негативная оценка оказалась более живучей, и во многом она не преодолена до сих пор.

Чёрный пиар

Екатерину II (1729–1796) можно считать одной из прародительниц технологий по формированию как отрицательного, так и положительного имиджа (себя императрица позиционировала исключительно как правителя прогрессивного и прорусского).

Однако сохранилось множество доказательств того, как в вопросе очернительства супруга императрица явно перегнула палку.

Так, например, по словам Екатерины, её муж читал лишь лютеранские молитвенники и рассказы о разбойниках. Однако в Ораниенбаумском дворце личная библиотека императора занимала четыре комнаты. Основу библиотеки составили привезённые из Киля книги отца Петра. Сохранился подлинный каталог этих томов: античные авторы, описания путешествий, судебные процессы, военное искусство.

Екатерина обвиняла мужа в импотенции. По факту же Пётр не только имел официальную любовницу, Е. Р. Воронцову (после переворота та умоляла оставить её с любимым человеком, но императрица ей отказала), но, будучи не очень разборчив в связях, не упускал шансов на успех у придворных дам.

Екатерина утверждала, что супруг был грубым солдафоном, интересовавшимся лишь воинской муштрой. Однако имеются многочисленные свидетельства, что Пётр виртуозно играл на скрипке и охотно солировал на дворцовых спектаклях. К наследникам перешла собранная им коллекция скрипок Страдивари (!) и Амати (!). В Ораниенбауме государь успел основать специальное музыкальное училище.

Известно, что русский дипломат, многолетний посол в Англии граф С. Р. Воронцов, брат Е. Р. Дашковой, категорически протестовал против публикации записок-воспоминаний сестры, считая, что Пётр III и Екатерина II представлены в них необъективно: император — отрицательно, его жена — излишне восторженно.

Такой вот «нетипичный» для России монарх, успевший за 186 дней своего царствования издать 192 именных и сенатских указа. Причём многие из них составили базу преобразований, развернувшихся в стране уже после его смерти.

Справочная информация — исключительно для того, чтобы понять, много это или мало: за время правления его экс-супруги, императрицы Екатерины II, с июня 1762 по ноябрь 1796 гг. (33 года 5 мес.) было издано 5948 документов (это уложения, уставы, учреждения, наказы, жалованные грамоты, указы, трактаты), то есть около 90 документов за полгода.

Претендент на три короны

Жизнь будущего Петра III делится на два периода: кильский — 13 лет (1728‒1741) и петербургский — 20 лет (1742‒1762). Последний, в свою очередь, на два совсем уже неравных отрезка: великокняжеский (19,5 лет) и императорский (полгода).

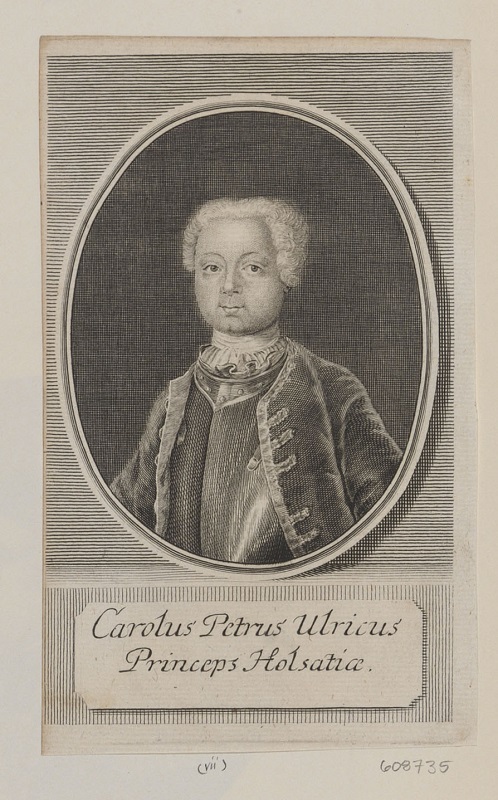

Пётр Фёдорович, урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, родился 10 [21] февраля 1728 г. в городе Киль в герцогстве Гольштейн (сейчас — южная часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ).

Его отец — герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих, племянник шведского короля Карла XII, мать — Анна Петровна, дочь Петра I. Поэтому мальчик и получил имя Карл Петер — в честь венценосных предков. В силу происхождения он мог претендовать на короны Швеции, России и Голштинии.

Wikimedia Commons

Вскоре после его рождения умерла мать, простудившись во время фейерверка в честь рождения сына. Отец по-своему любил мальчика, но все его помыслы были направлены на возвращение владений в Шлезвиге, которые были оккупированы Данией во время Северной войны.

С семи лет Карл Петер воспитывался придворными — офицерами герцогской гвардии и ветеранами прусской армии. Все разговоры велись только о военной службе. А главным развлечением мальчика являлось наблюдение из окна за марширующими солдатами.

Его воспитатель, гофмаршал О. Ф. Брюммер, невежественный швед, не гнушаясь ругани и рукоприкладства, всячески унижал своего подопечного. Например, привязывал мальчика к столу или надевал ему на шею картинку с изображением осла. По словам видевшего всё это учителя французского языка Мильда, Брюммер «подходил для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца». В результате наследник стал «раздражителен, вздорен, упрям».

В 1741 г. императрицей стала Елизавета Петровна. Перед государыней встал вопрос о выборе наследника российского престола, поскольку своих детей у неё не было. И она остановилась на племяннике Карле Петере. Уже в следующем году его официально объявили наследником русского престола и привезли в Россию. Здесь его окрестили в православную веру, назвали Петром Фёдоровичем, пожаловали титул Благоверного Великого князя, а в его официальный титул добавили «Внук Петра Великого».

Особое внимание уделили образованию Петра. Его учителем стал Якоб Штейлин — деятель российской Академии наук, гравёр, картограф, мемуарист, автор «Записок об императоре Петре III». Благодаря ему наследник знакомился с традициями нового для себя государства. У Петра было одно увлечение, которое не понимало и высмеивало окружение: наследник играл в оловянных солдатиков, устраивая масштабные баталии по определённым правилам. К играм он привлекал слуг, даже пытался приобщить свою невесту — Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую. Но та увлечений будущего супруга не разделяла.

Не получивший в детстве должного развития, но от природы сообразительный и впечатлительный, Великий князь обладал великолепной памятью. Она, по словам Штейлина, была «отличная до крайних мелочей». Пётр «знал твёрдо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I». Любимыми предметами у него были военные, особенно артиллерия и фортификация.

В 14 лет Петра Фёдоровича назначили подполковником гвардии Преображенского полка, а также полковником Первого лейб-кирасирского полка. Зелёный мундир так понравился наследнику, что он сделал его своей повседневной одеждой.

В дальнейшем Елизавета Петровна не допускала его к участию в решении политических вопросов, а единственная должность, на которой он мог себя проявить, была должность директора Шляхетского корпуса.

В 1745 г. его женили на Ангальт-Цербстской принцессе, наречённой в православии Екатериной Алексеевной — будущей императрице Екатерине II.

Жизнь слабосемейная

Пётр поначалу ощущал к Екатерине искреннюю симпатию и родственное доверие. Напрасно: ей нужен был не он, а императорская корона — этого Екатерина не скрывала ни после свадьбы, ни в позднейших «Записках». При всей своей ребячливой открытости Пётр почувствовал это довольно скоро — у каждого из супругов появились свои фавориты.

Брак долго оставался бездетным и лишь через девять лет после свадьбы, 20 сентября [1 октября] 1754 г., в семье родился сын Павел.

О характере взаимоотношений в этой семье написана масса исследований, романов и отснято фильмов. Позволю привести лишь два эпизода — они, на мой взгляд, весьма показательны для понимания дальнейших трагических событий.

Однажды Великая княгиня Екатерина Алексеевна и Станислав Понятовский были пойманы «с поличным» на интимной связи. По многовековому обычаю, жена-изменница подлежала монашескому постригу или позорной депортации из страны. Пётр же пожалел супругу и уговорил государыню Елизавету Петровну её простить.

В дальнейшем, правда, Пётр был уже не столь лоялен, неоднократно угрожая жене заточением в монастырь и заключением нового брака — со своей любовницей графиней Е. Р. Воронцовой.

«Царствование идиота»

25 декабря 1761 [5 января 1762] г. скончалась Елизавета Петровна. Пётр тут же взялся за работу. Складывалось впечатление, что долгие годы ожидания власти он потратил на подготовку масштабного изменения государства.

Одним из первых его рескриптов была ликвидирована ненавистная всем Тайная розыскных дел канцелярия. Внук царя-реформатора отменил пытки.

С воцарением Петра последовали многочисленные милости дворянству: из ссылки вернулись граф Бурхард Миних, бывший регент герцог Курляндский Эрнст Бирон и многие другие.

18 февраля [3 марта] 1762 г. император издал Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».

В соответствии с манифестом, дворяне могли жить по своему усмотрению — в городе или в деревне, служить или не служить, уезжать в другие страны (с обязательством вернуться по требованию правительства, «когда нужда востребует») и т. д. Единственной сословной обязанностью провозглашалось получение достойного образования: дома, в отечественных или европейских учебных заведениях.

Пётр учредил Государственный банк, ввёл в оборот ассигнации, приравнял лес к национальному богатству. Подписал указ, по которому помещик, убивший своего крестьянина, наказывался пожизненной ссылкой, поскольку совершил «тиранское мучение».

Пётр и отечественная медицина

В апреле 1762 г. Петром был утверждён доклад Сената об открытии психиатрических больниц. В резолюции императора было сказано: «Безумных не в монастыри определять, а построить нарочитый дом, как то обыкновенно и в иностранных государствах учреждены долгаузы; а в прочем — быть по сему…».

Пожалуй, особой заслугой Петра, обеспечившей серьёзное развитие отечественной медицины, можно считать то, что он назначил архиатром и директором Медицинской канцелярии шотландца на русской службе лекаря и военного медика Якова Фомича Монсея [архиатр — врач при особе государя, также исполняющий общественные обязанности. Архиатры управляли всей официальной медицинскою частью в России, имели главный надзор за всеми медицинскими учреждениями — госпиталями, аптеками и медицинскими школами — руководили врачами и аптекарями, определяя их на службу, увольняя или награждая, — прим. автора].

Я. Ф. Монсей особое внимание обратил на совершенствование медицинской службы вооруженных сил, которая составляла основную часть государственной медицины в России. 28 февраля 1762 года он представил Петру III доклад «О приведении управления медико-хирургических и аптекарских наук, яко самонужнейшее для пользы общества дело, в лучшее состояние». Одновременно им был представлен «План о рангах принадлежащих Его Императорского Величества к медицинскому факультету чинов». Весь «медицинский факультет» России получил более высокие чины и прибавки к жалованию.

Монсей составил «Наставление служащим в полках, во флоте и других командах лекарям, как поступать при отправлении своей должности», которое должно было заменить устаревшие разделы «Воинского устава» Петра I. В «Наставлении» особое внимание обращалось на обязательное и тщательное ведение «лазаретных книг» и «скорбных листов» (т. е. историй болезней), на необходимость повышения профессионального уровня медиков.

Яков Фомич много внимания уделял и гражданскому здравоохранению: помимо «городовых» врачей он предлагал иметь ещё и губернских и провинциальных докторов или ланд-физиков.

С воцарением Екатерины архиатрство в России закончилось — на смену Медицинской канцелярии пришла Медицинская коллегия, руководство которой было передано в руки немедиков, что отрицательно сказалось на организации здравоохранения в стране.

Императорский день

Как только куранты Петропавловского собора пробивали семь часов утра, Пётр III вставал и с обычной для его натуры живостью одевался. Он обыкновенно надевал сапоги или башмаки с заострёнными носками, камзол и брюки соломенно-жёлтого цвета и короткий прусской формы кафтан зелёного сукна, с воротником и обшлагами красного цвета, обшитыми толстым галуном. Таким был тогдашний гвардейский мундир.

Прусский орден, присланный Фридрихом II, служил постоянным украшением мундира Петра. Волосы императора были собраны в две большие пукли и сильно напудрены, усов и бакенбардов он не носил, а выразительные глаза оживляли его моложавую, добродушную и подвижную физиономию.

При одевании он балагурил со своими генералами и флигель-адъютантами, отдавал приказания, выпивал чашку кофе и выкуривал трубку табака. Тут ему передавали последние новости личный секретарь Дмитрий Волков, генерал-прокурор Сената Александр Глебов, президенты коллегий и прочие чины.

Докладов было много, так как император хотел всё знать, входил во все дела. В первые же дни его правления была упразднена Конференция, стоявшая при Елизавете Петровне во главе руководства внутренней и внешней политикой, и её дела распределили между коллегиями и Сенатом. Сразу же государственные мероприятия стали выполняться лучше и быстрее.

Иногда утром в кабинет Петра III приходила Екатерина. В одиннадцать часов доклады кончались, и Пётр со своим окружением спешил на дворцовую площадь, где каждый день его ждал развод какого-нибудь гвардейского полка. Когда Пётр Фёдорович выходил к разводу, он брал перчатки и трость, надевал портупею с длинной шпагой, поясной шарф, большой гвардейский знак, шляпу прусского образца, обшитую широким галуном. Император не забывал также взять с собой в карман записную табличку, какие по его приказу должны были носить гвардейские офицеры.

Кончался развод, и Пётр III отправлялся в Сенат, заезжал в Синод, где со времени Петра Великого не была ни одна из властительниц России, посещал коллегии, появлялся в Адмиралтействе, бывал на монетном дворе, осматривал фабрики, распоряжался продолжавшейся постройкой Зимнего дворца.

В подготовке настоящего раздела, как и статьи в целом, использовались материалы из книги Ю. А. Молина «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». ‒ СПб, «Алетейя», 2022.

Окончание следует.

Комментарии закрыты.