Дети «железного Феликса»

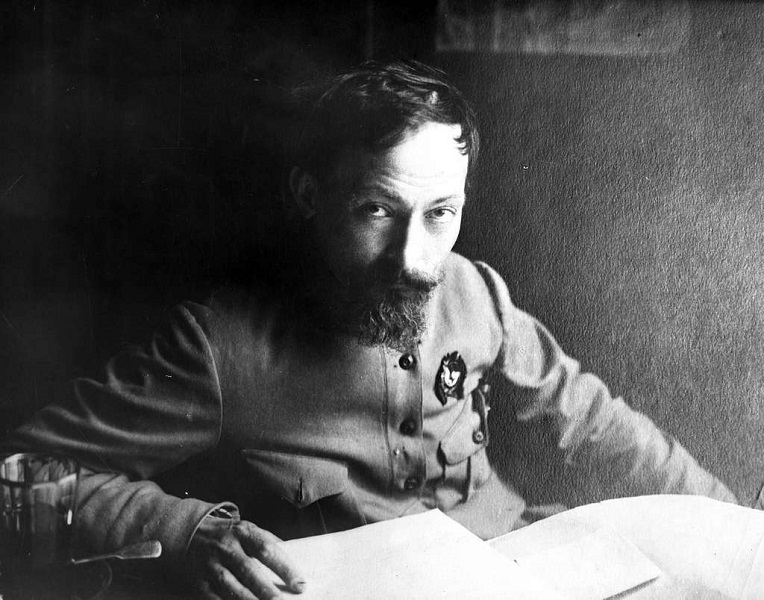

30 августа [11 сентября] 1877 г. в польской мелкопоместной дворянской семье появился на свет Феликс Эдмундович Дзержинский. После Октября он стал «железным Феликсом», а после смерти — «рыцарем революции». Сам же Дзержинский говорил о себе скромнее — «солдат революции».

«Железным» Феликс Эдмундович был назван за беспощадность к врагам, и тем неожиданнее, что именно он инициировал в молодой советской республике… борьбу с беспризорностью. Это стало одним из самых необычных проектов в истории ВЧК-ГПУ, поставив его руководителя в один ряд с величайшими гуманистами. Подобного прецедента не было нигде в мире. Весь ведомственный аппарат, помимо огромного объёма текущей работы, боролся за судьбы бездомных ребят. А созданная Дзержинским система дошкольного воспитания для сирот работает и поныне.

«Я добьюсь, надо будет — до Феликса Эдмундыча дойду», — помните эту фразу великого преподавателя Викнисора из кинокартины режиссёра Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966)?

А действительно, почему же Виктор Николаевич Сорокин (Викниксор — это аббревиатура), персонаж из повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД»*, вспоминает главного чекиста страны? А вспоминает Викниксор председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) не как чекиста, а как раз как руководителя, занимающегося борьбой с детской беспризорностью.

«Железный Феликс»

История, как за Дзержинским закрепилось это «звание», весьма неожиданна. В 1918 г. правительство переехало из Петрограда в Москву. Чекисты получили здание на Лубянской площади, в котором до революции размещалось страховое общество «Россия». Председателю ВЧК предоставили кабинет с окнами на улицу на втором этаже.

Это было опрометчиво: однажды в окно влетела граната. Дзержинский мгновенно сориентировался и бросился из-за стола… в большой железный сейф, оставшийся от прежних хозяев. Раздался взрыв. Когда чекисты ворвались в полный дыма кабинет, то застать Феликса Эдмундовича живым они не рассчитывали. Но тот оказался целым и невредимым, а для надёжности в тот же день перебрался в кабинет с окнами во двор. Коллеги с тех пор и стали звать его «железным Феликсом», а со временем это «звание» стало символом несгибаемости главного чекиста страны.

«Чернорабочий революции»

Основатель и руководитель ВЧК [орган государственной безопасности советского государства, созданный в 1917 г. для борьбы с контрреволюцией и саботажем в РСФСР, — прим. автора] Феликс Эдмундович Дзержинский (1877‒1926) проявил себя не только в борьбе с врагами революции, но и как умелый хозяйственник. Сферы его деятельности впечатляют. Чего только ему не поручали!

Дзержинский участвовал в организации разгрома наступавших на Петроград казаков атамана Краснова, занимался охраной винных складов, реквизицией товаров у спекулянтов, решал вопросы о проведении митингов и собраний, руководил операциями по поиску похищенных из Зимнего дворца ценностей, заботился об отправке в провинцию оружия и агитационной литературы, участвовал в борьбе с голодом. В его ведении было снабжение воинских частей продовольствием, мануфактурой и топливом.

7 [20] декабря 1917 г. Дзержинский был назначен председателем ВЧК, параллельно с этим с 1921 по 1923 гг. он был наркомом путей сообщения, а с 1924 — председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Был членом ЦК РКП(б) — ВКП(б), Оргбюро ЦК и кандидатом в члены Политбюро ЦК, возглавлял многие комиссии. А 27 января 1921 г. его назначили ещё и председателем комиссии по улучшению жизни детей.

Ленин поручал Дзержинскому особо важные участки работы: «Железный Феликс» был добросовестным, во многом незаменимым исполнителем, «солдатом и чернорабочим революции». В период борьбы с голодом, например, Дзержинского направили в Сибирь за продовольствием. Ленин отправил именно его, зная, что Феликс Эдмундович добьётся решения поставленной задачи.

Иногда спрашивают: почему Дзержинский и другие чекисты занимались работой в сфере народного хозяйства? Выход из состояния Гражданской войны по-прежнему требовал применения командных методов, а чекистами они были хорошо освоены. Поэтому 2 февраля 1924 г. Дзержинский был назначен председателем ВСНХ с оставлением в должности председателя ОГПУ при Совете народных комиссаров (СНК) СССР. При нём сочетание чекистской и хозяйственной работы было широко распространено. Все руководители управлений ОГПУ одновременно возглавляли различные управления ВСНХ.

Чекисты не были специалистами в экономических вопросах, но они были окружены специалистами. Дзержинский активно привлекал на работу в наркомат путей сообщения и ВСНХ в том числе и тех, кого тогда называли «буржуазными специалистами». Он доверял им и заботился об их материальном положении, говорил, что «буржуазные специалисты» делают важное для страны дело, призывал не пытаться их подменять, а, напротив, учиться у них.

Так, за несколько лет, проведённых Дзержинским на посту наркома путей сообщения, «транспорт превратился в самоокупаемую и дающую государственный доход отрасль народного хозяйства», увеличился в три с половиной раза парк паровозов по сравнению с довоенным временем, была восстановлена большая часть железных дорог и мостов. Много усилий Дзержинский приложил к развитию паровозостроения, выступал за строительство локомотивов именно в РСФСР.

Неудачные попытки

За годы Первой мировой и Гражданской войн страну поглотила разруха. На фоне пришедшего в упадок народного хозяйства миллионы людей оказались за бортом нормальной жизни, семьи оказались в разлуке, а дети — на улице.

Решать проблему беспризорников советские власти пытались ещё с 1917 г., когда Ленин подписал декрет о госответственности за сирот и создал комиссию по делам несовершеннолетних. Несмотря на это, беспризорность процветала.

Небольшой успех наметился с появлением в стране Лиги спасения детей, инициированной писателем, журналистом и общественным деятелем Владимиром Галактионовичем Короленко (1853‒1921). Но и эта организация вскоре потерпела фиаско, вступив в разногласия с властями.

Повлиять на ситуацию частично сумел нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский (1875‒1933), возглавивший в 1919 г. Совет защиты детей. Но масштабы проблемы были слишком велики: 29 марта 1922 г. газета «Красная звезда» сообщала, что к началу 1922 г. от голода умерли свыше 11 миллионов детей (≈8% населения), а ещё 7 миллионов скитались по стране.

В какой-то момент ситуация перестала поддаваться даже малейшему контролю, и спасать детей направили Дзержинского. На этот раз Феликс Эдмундович вызвался исправлять катастрофу по собственному желанию. Он действительно переживал о том, в какой опасности оказались миллионы девчонок и мальчишек, вынужденных жить на улице. В письме сестре он писал, что нужда, отсутствие родительского тепла и уличное воспитание превращают детей в мучеников, «несущих в своём тельце яд жизни…».

Перед тем, как взяться за беспризорников, Дзержинский пришёл к Луначарскому.

Из воспоминаний Анатолия Васильевича (опубликованы в 1926 г.):

«— Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а главное сил ВЧК, на борьбу с детской беспризорностью, — сказал мне Дзержинский, и в глазах его сразу же загорелся такой знакомый всем нам, несколько лихорадочный огонь возбуждённой энергии.

— Я пришёл к этому выводу, — продолжал он, — исходя из двух соображений. Во-первых, это же ужасное бедствие! Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать — всё для них! Плоды революции — не нам, а им! А между тем, сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих детей.

Одному Наркомпросу справиться не под силу. Нужна широкая помощь всей советской общественности. Нужно создать при ВЦИК, конечно, при ближайшем участии Наркомпроса, широкую комиссию, куда бы вошли все ведомства и все организации, могущие быть полезными в этом деле.

Я уже говорил кое с кем; я хотел бы стать сам во главе этой комиссии; я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК. К этому меня побуждает второе соображение: я думаю, что наш аппарат — один из наиболее чётко работающих. Его разветвления есть повсюду. С ним считаются. Его побаиваются. А между тем даже в таком деле, как спасение и снабжение детей, встречаются и халатность, и даже хищничество!

Мы всё больше переходим к мирному строительству, я и думаю: отчего не использовать наш боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность?

Я не мог найти слов в ответ.

Если само предложение поразило меня и своей оригинальностью, и своей целесообразностью, то ещё больше поразила меня манера, с которой оно было сделано. И тут был всё тот же «весь Дзержинский». И тут то же взволнованное, словно на кого-то рассерженное лицо, раздувающиеся ноздри, как будто вдыхающие веяние бури, те же горящие глаза. Дело как будто бы постороннее обычным интересам человека, а вот оно прикоснулось к нему, и он уже вспыхнул, и уже горит, и уже течёт от него богатым током волнующее, побуждающее к творчеству живое электричество…

Расставаясь со мною и пожимая руку, он повторял: «Тут нужна большая чёткость, быстрота и энергия. Нужен контроль, нужно постоянно побуждать, тормошить. Я думаю, мы всего этого достигнем».

И он ушёл, торопясь куда-то к новому делу».

Благодаря Дзержинскому к борьбе с детской беспризорностью в помощь наркомату просвещения помимо чекистов были привлечены: наркомздрав, профсоюзы, партийные органы, комсомол, женотделы и т. д. Проблемой занялась чуть ли не вся страна.

27 января 1921 г. была создана Комиссия по улучшению жизни детей. А поскольку за ней стояли чекисты, то неофициально её прозвали «ДЧК» (Детская чрезвычайная комиссия): заместителем Дзержинского утвердили В. С. Корнева — командующего войсками ВЧК, а места рядовых членов заняли пять представителей уже упомянутых наркоматов продовольствия, здравоохранения, просвещения.

Чекисты держали на контроле распределение беспризорников по детским домам, помогали в поисках зданий для будущих приютов, помогали с ремонтом. Огромное внимание уделялось снабжению детских учреждений продовольствием, его распределением по губерниям — больше всего средств выделялось на организацию детдомов в голодающих районах. Значительные силы были брошены на борьбу со взяточничеством и воровством.

Как нарком путей сообщения Дзержинский распорядился выделить вагоны, на которых беспризорников отправляли в благополучные районы страны. Там они поселялись в крестьянских семьях, получали крышу над головой и еду. А спустя какое-то время, когда ситуация с продовольствием улучшалась, детей возвращали обратно.

Появились так называемые «лечебно-питательные поезда», которые останавливались на вокзалах крупных городов, узловых станциях и разъездах. В обустроенных вагонах детям оказывалась медицинская помощь, ежедневно в них кормились до 25 тысяч голодных ребятишек. Хлеб выпекали тут же в поездах.

Особняки — детям

Уже в начале февраля 1921 г. чекисты начали активный поиск беспризорников по всей стране. И выяснилось, что существовавшей на то время в РСФСР системе социальной защиты детей сложно справиться с огромным наплывом новых опекаемых, которых нужно было помыть, накормить, одеть, нередко вылечить и где-то разместить.

29 сентября 1921 г. вышел приказ ВЧК № 323 «Об оказании помощи детским учреждениям», в котором отмечалось, что «детские учреждения поставлены в особо тяжёлое положение в жилищном отношении». «Некоторые помещения, занимаемые детскими учреждениями, не соответствуют своему назначению. Рост детских интернатов, необходимость развития их сети вызывает, с другой стороны, необходимость подыскания новых помещений. Между тем бывшие школьные здания заняты различными ведомствами».

Приказ предписывал органам ВЧК на местах:

«оказывать всяческое содействие местным уполномоченным по улучшению жизни детей»;

«срочно очистить детские учреждения от проживающих в них лиц, ничего общего не имеющих с детучреждениями»;

«принять меры к недопущению уплотнения детучреждений»;

«ни в коем случае не допускать возвращения или передачи в арендное использование бывших частновладельческих помещений, занятых ныне детучреждениями».

По распоряжению Дзержинского для размещения детей стали передавать оставшиеся без хозяев особняки и загородные дачи. Например, под детскую больницу был отдан отремонтированный дом, предназначавшийся для Особого отдела Тамбовской ЧК.

В этих зданиях создавались приёмно-распределительные центры, куда доставлялись беспризорники разных возрастов. Здесь дети проходили лечение, занимались с педагогами. А затем мальчишек и девчонок отправляли дальше. Кого-то в детский дом или детский городок, а кого-то — в коммуну или колонию. Тех, кто был повзрослей, устраивали на работу.

В массы продвигали кампанию по усыновлению беспризорников. Случалось, что сотрудникам Комиссии удавалось отыскать родителей или родственников своих воспитанников, тогда их отправляли к близким.

Трудовые коммуны

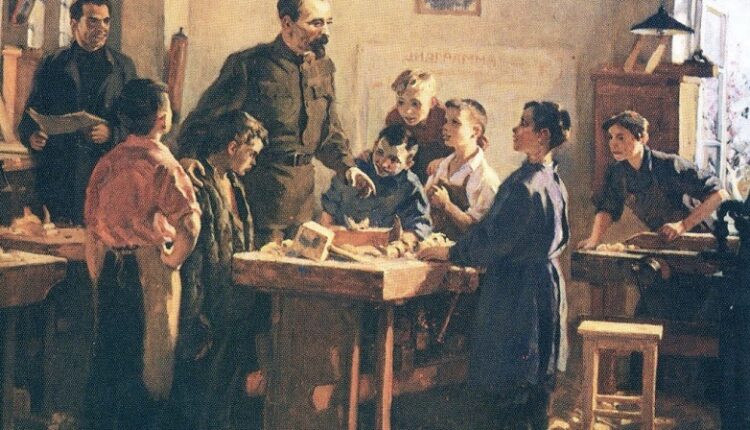

Помимо решения вопросов социального обеспечения, беспризорников необходимо было вырвать из рук уголовного мира: речь шла о перевоспитании и возвращении в общество огромного количества малолетних преступников. Чекисты предложили кардинально новый способ работы с такими детьми, предусматривавший привлечение их к общественно-полезному труду, дающий возможность обучиться востребованной профессии и найти своё место в жизни.

Одна из первых трудовых коммун для беспризорников была создана приказом ОГПУ 18 августа 1924 г. в подмосковном Болшево. Её прототипом стала Первая трудовая детская коммуна имени Розы Люксембург — из этого учреждения в Болшево перевели опытнейшего педагога Фёдора Григорьевича Мелихова. Здесь детям было предоставлено право выбора, с их мнением считались. При первых же попытках возвратиться к прежнему образу жизни внимание ребят отвлекали на более интересные и значимые вещи — на благоустройство своего дома, на чтение книг.

В Болшево малолетние правонарушители получали профессию. Ребята шили обувь, занимались слесарным делом, изготавливали коньки, работали на трикотажном производстве.

Постепенно такого рода коммуны стали появляться в каждом уголке страны. Так, под Харьковом сотрудники органов безопасности организовали детскую трудовую коммуну ОГПУ имени Дзержинского. Руководил коммуной выдающийся педагог и писатель Антон Семёнович Макаренко (1888–1939).

Созданный на территории коммуны в 1932 г. завод электроинструментов выпускал электросверлилки «ФД-1». А 28 декабря 1932 г. здесь были выпущены первые серийные фотоаппараты «ФЭД», получивших название по инициалам Дзержинского. По мнению некоторых специалистов, именно этот фотоаппарат стал прототипом немецкой «Лейки» (!).

После 1935 г. Макаренко перевели в Главное управление НКВД Украины, где он руководил работой уже 12 трудовых колоний для несовершеннолетних.

Финансы

Одних только бюджетных средств для ликвидации беспризорности не хватало, и Деткомиссия перешла к беспрецедентным мерам. Одним из таких решений стал спецвыпуск тиража нескольких почтовых марок, средства от реализации которых направили беспризорным. Дзержинский добился, чтобы Президиум ВЦИК для тех же целей ввёл 10%-е обложение входных билетов на увеселительные зрелища.

С 1923 г. по всей России действовала «Неделя беспризорного и больного ребёнка», дававшая крупные сборы (ГПУ единоразово пожертвовало 100 млрд рублей). В театрах организовали «тарелочный сбор», выражавшийся в отчислении 10% от выручки буфетов. Вышла кинолента «Беспризорные», показавшая истинную жизнь беспризорных со «дна улиц».

Чекисты отдавали детям часть своей зарплаты. В протоколе собрания членов ячейки коммунистов Вятского губернского отдела ГПУ от 1 сентября 1922 г. постановлялось «Дет. дом оставить в ведении и иждивении сотрудников Губотдела ГПУ, отчислив 2% из жалования сотрудников Губотдела ГПУ, а также из всего прочего денежного довольствия (суточных, премиальных), внеся 2-дневный продовольственной паёк».

Глобальная работа ведомства Дзержинского дала свои результаты, и перед Великой Отечественной войной беспризорность в стране практически исчезла. По крайней мере, объёмы уличных детей исчислялись в границах всей страны уже в тысячах, а не в миллионах.

Дети — это навсегда

По просьбе «железного Феликса», и без того перегруженного сразу по нескольким промышленным направлениям, в ноябре 1923 г. его освободили от руководства Деткомиссией. Но Феликс Эдмундович всё равно находил время и средства до конца своих дней заботиться о детях и продолжал совершать личные обходы учреждений и даже подворотен.

Старая большевичка Анна Сергеевна Курская вспоминала, как осенью 1921 г. в разговоре с ней и её мужем, наркомюстом Дмитрием Ивановичем Курским, Дзержинский сказал о трудовой коммуне беспризорных: «Не поверите, но эти чумазые — мои лучшие друзья. Среди них я нахожу отдых. Сколько бы талантов погибло, если бы мы их не подобрали! Всему их надо учить: и рожицу вымыть, и из карманов не тянуть, и книжку полюбить, а вот общественной организованности, мужеству, выдержке — этому они нас поучить могут. Стойкость какая, солидарность — никогда друг друга не выдадут…»

*Школа социально-трудового воспитания имени Достоевского (учебному заведению дали имя человека, которое как нельзя полнее отражало сущность всех учащихся — «униженные и оскорблённые», те самые, мучительно и трагично изображенные когда-то писателем, вопрошавшем о том, «стоит ли счастье целого мира слезинки ребёнка»).

Комментарии закрыты.