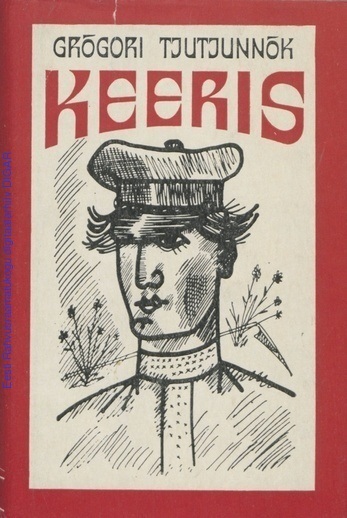

Игорь Круглов: Григор Тютюнник — «украинский Шукшин», издававшийся в Таллинне

В середине 60-х годов прошлого столетия в Таллинне на эстонском языке была издана книга произведений Григора Тютюнника. Этого талантливого писателя с трагической судьбой нередко называли «украинским Шукшиным» — их творчество, где лейтмотивом проходит обжигающая правда, имеет много общего. Кстати, сам Тютюнник очень любил Шукшина и переводил его рассказы на мову. А также опубликовал о нём очерк, где, в частности, говорилось: «Шукшин был с теми своими героями, которые и в солнечные дни своей жизни, и в беде оставались добрыми, совестливыми, справедливыми...»

О самом же Григоре Тютюннике(1931–1980) очень точно сказала исследовательница его творчества, журналистка и литературовед Анна Полтавченко:

«Примеры он черпал из жизни украинского народа — главного героя своих произведений. Народ в рассказах и повестях Григора Тютюнника выступает не безликой массой, а как «совокупность неповторимых индивидуальностей. Добрых душ и низменных. Счастливых и несчастливых. Разных. Именно такой уровень человечности он и поставил во главу творчества… У Григора Тютюнника была сильно развита эмпатия — склонность к сопереживанию. И когда начинающие литераторы просили поделиться с ними секретами творчества, он отвечал: «Есть секрет, но вы его никогда не возьмёте. Это — боль. Полная душа боли!..» Самой высокой наукой жизни писатель считал мудрость, а самая высокая мудрость, по его мнению, — быть добрым…»

Он родился в селе Шиловка Зеньковского района Полтавской области 5 декабря 1931 года. Когда началась Великая Отечественная война, гостил в Донбассе, в доме своего родственника. Узнав о нападении Германии, 10-летний Гриша решил пешком пробираться к матери на Полтавщину, через оккупированные фашистами территории. Этот тяжёлый путь будет потом описан им в повестях «Климко» и «Осада». Григор навсегда сохранил в своём сердце глубокую благодарность к жителям Донбасса, которые помогали ему добраться домой и спасали от голода картошкой и хлебом, и высказал её в серии очерков о тружениках края («Шахтёрская заря» и др.)

А конец войны ознаменовался для него двойной радостью, потому что он встретился со своим старшим братом по отцу, которого звали… тоже Григорием. 9 мая 1945 года тот появился в Шиловке на торжественном митинге. «Вот мы, ученики пятого класса, вместе со всей школой стоим у цементных ступеней старого сельсовета. Алеют флаги, плачут, смеются люди. А на ступеньки поднимается Григорий и произносит речь. Он в длинной шинели, в одной руке зажал шапку с красной партизанской лентой наискосок, а вторая лежит на перевязи. День Победы», — вспоминал Григор. Брат прошёл фронт, попал в плен, бежал, был тяжело ранен. После войны получил высшее образование в Харькове и потом работал во Львове.

Он родился в 1920-м. Воспитывался в другой семье. Вообще-то его планировали назвать Георгием, но дед, которому доверили зарегистрировать внука в сельсовете, на радостях так «наотмечался», что записал младенца Григорием. Так что пришлось Григорию-«юниору» впоследствии подкорректировать своё имя на Григор, чтобы не путали со старшим, который тоже стал писателем и даже лауреатом Шевченковской премии за роман «Водоворот» (1965).

После войны в биографии Григора были учёба в школе и работа на харьковском заводе, участие в восстановлении разрушенных шахт, служба во флоте. Старший брат уговорил его поступить на филфак Харьковского госуниверситета. Именно там Григор и написал первый рассказ, который показал Григорию как любимому брату и самому уважаемому критику. Тому рассказ понравился.

«Писать надо так, словно пишешь последнюю свою вещь в жизни. Выкладывайся на все сто: слово, настроение, образ, — всё отдай, что взрастил», — сказал Григорий, прочтя его.

Первая публикация Григора появилась в популярном общесоюзном журнале «Крестьянка», в майском номере от 1961 года. Это был рассказ «В сумерках». За ним последовали новеллы «Сито, сито…», «Розовый мрак», «Чудак», «Кленовый побег», «Завязь», «Лунная ночь», «На пепелище», «Смерть кавалера», «Чудеса» и др. Вскоре вышел первый сборник «Завязь», за ним ещё несколько: «Тысячелистник», «Отчие пороги», «Край-небо», «Корни». Параллельно он трудился на киностудии им. А. Довженко. Создал там литературный сценарий «Водоворот» по роману своего брата, писал рецензии на кинокартины и другие сценарии. Предпочитал формат рассказа, но пробовал себя и в крупной прозе: это повести «Осада», «День мой субботний», «Климко», «Огонёк далеко в степи».

Как подчеркивает А. Полтавченко, Григор, у которого была сильно развита склонность к сопереживанию, считал, что рассказ ближе всего к поэзии, к чувству: «Никогда не работал над темой. Всегда работаю над чувствами, живущими вокруг меня и во мне». Писатель перевоплощался в своих героев, словно актёр. Становился то слепой сельской старушкой по прозвищу Вуточка, каждое лето на ощупь прихорашивающей свою хату-мазанку к приезду сыновей, которые так и не соизволили её навестить («Вуточка»), то учителем-фронтовиком, после уроков спешащим на костылях к тому месту, где фашистской бомбой разорвало его дом и семью («На пепелище»), то Марфой Ярковой, умоляющей почтальона дать ей только прикоснуться к фронтовому письму возлюбленного, которое тот прислал своей жене («Три кукушки с поклоном»).

В 1960-х к Григору Тютюннику приходит признание и большой успех у читательских масс. Тогда же сборник его произведений перевели на эстонский язык и издали в Таллинне. В 1967 году общесоюзный журнал «Дружба народов» отметил рассказы Тютюнника как лучшие. А в 1968-м, по итогам всесоюзного конкурса на лучший рассказ, объявленного «Литературной газетой», ему была присуждена премия за рассказ «Тысячелистник».

Однако, увы, далеко не всем понравился яркий взлёт Тютюнника-младшего и его быстро растущая слава, а главное, правдивость. Немало завистников и недоброжелателей обнаружилось не только в среде кондовых советских чинуш, но и коллег по писательскому цеху. В том числе — и среди членов Союза писателей Украины. С ними у него не раз возникали конфликты. Его современники вспоминают, что он «ненавидел ложь и требовал справедливости, из-за чего Григора ненавидело большинство коллег по перу». Сам же Григор в повести «День мой субботний» рассуждал о том, что «писательский позвоночник может не выдержать и свихнуться под тяжестью такой мелочи, как слава, обеспеченность и тому подобное». Коллеги, привыкшие быть обласканными властью, получать от неё материальные блага и привилегии, такого отношения не прощали.

Правда, когда он покончил с собой 6 марта 1980 года, они дружно запричитали об этом. Но выглядело это, как в песне знаменитого барда и драматурга Александра Галича, написанной на смерть Бориса Пастернака: «Даже киевские письменники на поминки его поспели!»

Здесь намекалось на то, что травившие гения чиновники и собратья-писатели хвалились перед Западом: вот, дескать, Пастернака не репрессировали, как во времена Сталина, а всего лишь «раскритиковали». Напомним, что вся эта оголтелая «критика» была инициирована Никитой Хрущёвым из-за присуждения Пастернаку Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», после чего поэт, доведённый до отчаяния угрозами и оскорблениями, звучавшими на всех уровнях, от кремлёвских кабинетов до газет и трибун в СП, — вынужден был от «Нобелевки» отказаться. И вскоре умер «в своей постели».

Нечто подобное от своих собратьев испытывал и Тютюнник. Нет, конечно, среди них были и прогрессивные, честные литераторы, один из которых на писательском съезде в 1986 году с трибуны бросил в зал такое:

— Из-за вас Григор Тютюнник не вылезал из «Энея»!

«Эней» — это кабачок в здании Союза писателей Украины, где одни его члены праздновали очередные тиражи просоветской официозной макулатуры, а другие заливали водкой свою тоску, страдая от цензуры и брежневского «безвременья». (Кстати говоря, в ресторанах СП во время антиалкогольной горбачёвской кампании разрешали продавать спиртное. Потому что мастера пера и пишущей машинки убедили «минерального секретаря», что иначе у них пропадёт вдохновение. Об этом автор этих строк как-то узнал от поэта Дмитрия Луценко, автора неофициального гимна «Как тебя не любить, Киев мой!».)

Эти же «письменники» в начале 1970-х изгнали из своих рядов замечательного писателя, основателя честной прозы о войне Виктора Некрасова, назвав его произведения «серыми и бескрылыми». Посему неудивительно, что по отношению к ним Григор Тютюнник порой бывал, мягко говоря, нелицеприятным…

Впрочем, ещё раз подчеркну, что далеко не все они были таковыми, среди них были по-настоящему достойные люди. Один из них, мой друг (ныне, увы, покойный), ставший впоследствии, после разделения СП на две части, главой прогрессивной половины, так мне сказал: «Да пожалей ты их, они несчастные люди. Я и Галичу говорил, что он был не прав, когда пел про «киевских письменников».

Это произнёс человек, действительно сражавшийся за художественную правду в литературе, изгнанный во времена застоя за правдолюбие и из СП, и со студии Довженко. Поэтому судить мне их не особо хочется. Просто констатирую факты…

А вообще в киевском СП общение мэтров «украинского соцреализма» выглядело примерно так:

— О-о! Свиридэ Пэтровычу! Очень рад вас видеть! Знаете, читал вашу последнюю книжку прозы. Да это просто гениально! Левко Толстой по сравнению с ней — просто ноль!

Свиридэ Пэтровычу, чей нос моментально краснел от похвалы или ещё от чего, отвечал в тон собеседнику:

— И я очень рад вас видеть! Читал сборник ваших стихов. Вы — гений! Та какой там Пушкин! Он вам и в подмётки не годится!

Обменявшись таком образом любезностями, оба литературных «столпа» для отмечания встречи и закрепления впечатлений спускались в тот самый «Эней», где заливал свою грусть пронзительно честный и скромный Григор Тютюнник…

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.