Нарва XVIII века: возвращение в Эстляндию, очередной пожар и замена магистрата думой

Рассказом о том, как Нарва восстанавливалась после военных времён начала XVIII столетия, несколько раз получая от российских императоров городские привилегии, и лишь в 1783 году была окончательно переведена под общегосударственную городскую систему, автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций об этом населённом пункте из цикла "Города Эстонии".

После двух осад (1700 и 1704 годов), нескольких эпидемий и переселения жителей, осуществлённого Петром I в 1708 году, к 1721 году, когда был заключён Ништадтский мир между Россией и Швецией, Нарва представляла собой обезлюдевший город со значительными разрушениями. После юридического закрепления города за Россией в нём начался мирный период истории, который продлится почти два века.

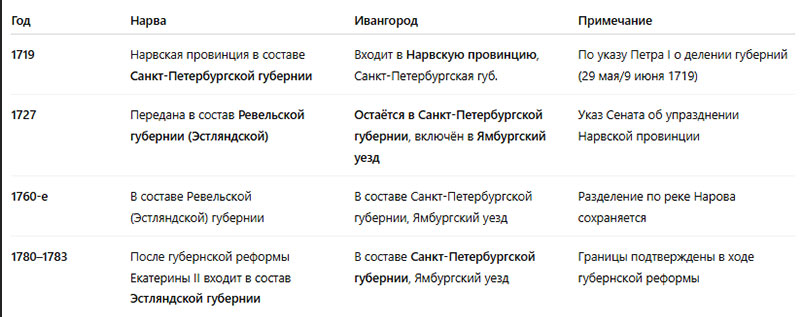

С момента взятия города русскими войсками в 1704 году Нарва находилась под контролем военной администрации. Управление местной властью осуществляли коменданты крепости (воеводы), подчинявшиеся петербургскому генерал-губернатору. С 1719 года по решению Петра I город являлся центром Нарвской провинции, входившей в состав Санкт-Петербургской губернии. Таким образом, юридически в состав Российской империи в 1721 году он вошёл не как часть Эстляндии, именовавшейся тогда Ревельской губернией.

Административное возвращение Нарвы под управление Ревеля состоялось лишь в 1727 году. Именно тогда по указу Сената Российской империи новая граница Эстляндской (Ревельской) губернии и её Везенбергского уезда была проведена по реке Нарва. Ивангород же остался в Ямбургском уезде Санкт-Петербургской губернии.

После этого в Нарве стала увеличиваться роль гражданского управления. Сохранившийся с XVII века магистрат продолжал работу и в годы военной администрации. Однако его полномочия тогда были значительно урезаны. Последнее слово при решении важных муниципальных вопросов Нарвы оставалось за воеводой. Теперь же постепенно военная администрация меньше стала вмешиваться в городские дела.

Как и в шведское время, магистрат состоял из бургомистра, ратманов, канцелярии и суда. Его представители ведали городским хозяйством: собирали местные налоги, контролировали рынки, руководили деятельностью ремесленных цехов, а также утверждали регламенты для ведения торговли. Магистрат представлял и защищал интересы горожан перед гражданскими органами России, управляя недвижимостью, землёй и имуществом, принадлежавшими городу. В суде магистрата рассматривались гражданские и мелкие уголовные дела, находившиеся в сфере городского права.

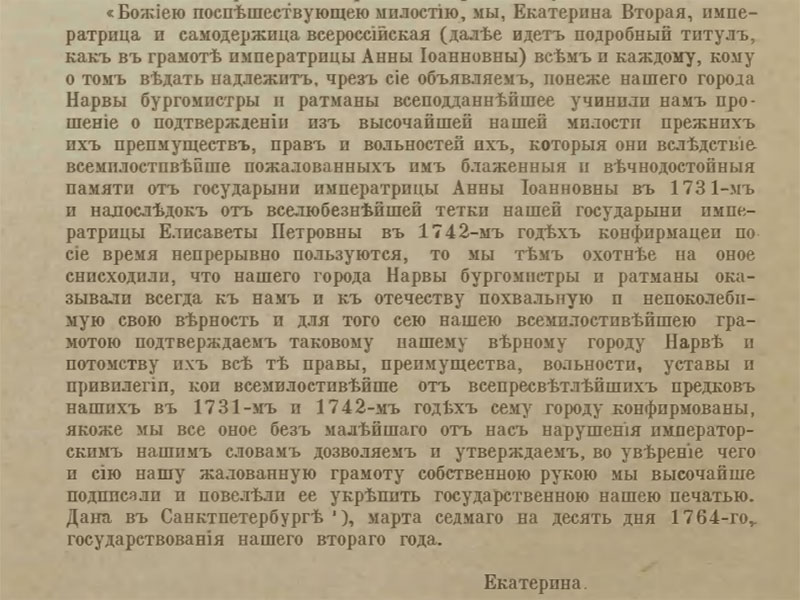

При смене императоров России местные власти регулярно получали из Санкт-Петербурга подобные грамоты. Благодаря этому, магистрат в Нарве продолжал свою работу до 1783 года. Лишь тогда по решению императрицы Екатерины II до Прибалтики дошли административные реформы, которые были распространены и на Нарву через «Жалованную грамоту городам». После этого он был упразднён, а руководство городом перешло к городскому обществу, работавшему на основе введённого по всей Российской империи регламента под названием «Общегосударственная система с шестью разрядами граждан».

Таким образом, вплоть до реформы 1783 года в Нарве формально сохранялись черты городского самоуправления ещё шведского времени. Далее Эстляндия была преобразована в губернию, а в самой Нарве прошли выборы в городскую думу. С этого момента город стал подчиняться порядку управления, действовавшему на всей территории Российской империи. Во главе Нарвы теперь стоял городской голова, избираемый из состоятельных горожан, а городские дела велись местной думой и управой под его руководством.

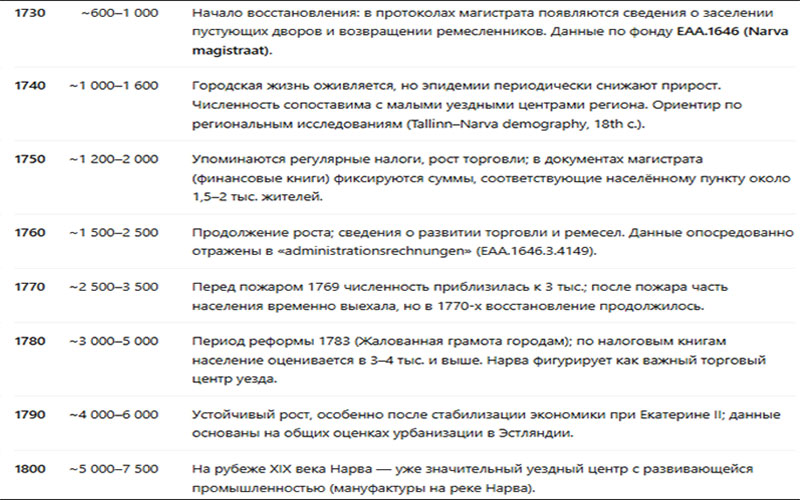

Город довольно медленно восстанавливался после событий начала XVIII века. Вплоть до конца 1730-х годов численность населения Нарвы лишь изредка превышала 1500 человек. Однако ближе к середине столетия приток переселенцев и возвращение тех, кто выехал по указу Петра I 1708 года (главным образом немцев и эстонских крестьян), либо их потомков позволили довести население города до 2500–3000 человек.

Традиционно главную роль в жизни города весь XVIII век играла немецкая бюргерская община Нарвы, контролировавшая как торговлю, так и ремёсла. Значительную роль также играли русские военные и чиновники, которых становилось всё больше. Представители же будущих эстонцев в основном входили в беднейшие слои населения, представляя собой дешёвую рабочую силу.

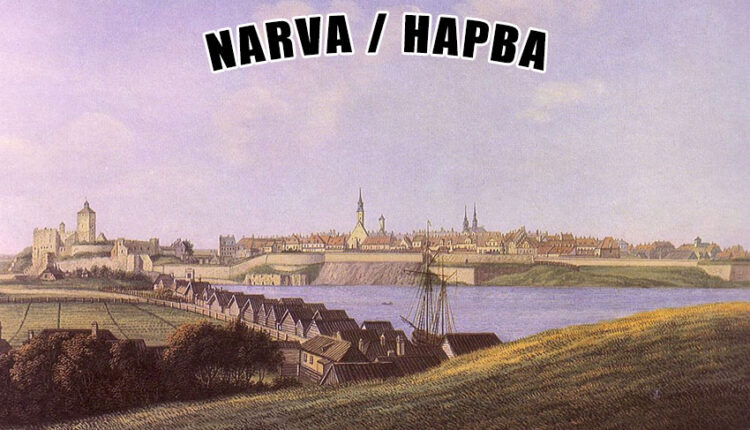

Восстановление Нарвы с архитектурной точки зрения в XVIII веке шло довольно медленно. Однако постепенно облик города всё-таки менялся. Крепостные сооружения — бастионы и валы, повреждённые при штурмах, продолжали восстанавливать и в 1730-х, и в 1740-х годах. И даже во второй половине XVIII века, когда город постепенно утратил своё военно-стратегическое значение, укрепления продолжали определять его планировку.

Вплоть до пожара 1769 года большая часть построек в городе оставалась деревянной. Связано это было с тем, что по указу Петра I строительство каменных зданий допускалось лишь с разрешения военного ведомства. Поэтому основная часть жилых построек (за исключением относившихся к гарнизону) возводилась из дерева.

К счастью, это бедствие было не настолько катастрофическим, как случившееся век назад (в 1659 году), но от огня вновь пострадала немалая часть города. Как и ранее, пожар значительно повлиял на архитектуру Нарвы. На месте полностью сгоревших деревянных построек возводились новые — чаще каменные. Кроме того, стиль барокко, характерный для шведского периода XVII века, теперь сменился классицизмом XVIII столетия.

Церкви в XVIII веке в Нарве в основном были лютеранские — для немецкого населения. Однако основанный ещё в 1710-х годах православный приход постепенно разрастался. Долгое время в городе действовала лишь небольшая деревянная церковь для русских солдат и чиновников, но к концу века была построена более крупная каменная церковь.

В архивах нарвского магистрата сохранились данные о том, что строительство каменного здания православной церкви обсуждалось ещё в 1750-х, но реализация проекта затянулась по финансовым причинам. Средства православной общины сильно зависели от снабжения гарнизона и пожертвований купцов. Поэтому Воскресенская (Никольская) церковь появилась в городе лишь в последней четверти XVIII века.

Торговый потенциал Нарвы XVIII века зависел от ситуации в стране. Если в первые десятилетия город вёл торговлю лишь в ограниченном объёме на близлежащих территориях, то постепенно, с ростом Санкт-Петербурга, Нарва становилась всё более важным транзитным пунктом. Через неё шли в новую российскую столицу хлеб, лён, древесина и другие необходимые товары.

При этом в XVIII веке Нарва являлась более торговым, чем промышленным городом. Однако конкурировать не только с Петербургом, но и с Ревелем, она уже не могла. Лишь ближе к концу столетия расположенные на Нарове в черте города водопады постепенно стали местом появления водяных мельниц. Именно на их основе стали возникать небольшие предшественники мануфактур. Это подготовило почву для резкого промышленного роста в городе, который случится в XIX веке.

Значительную роль в жизни города традиционно играли различные ремесленники: пекари, сапожники, кузнецы, портные и прочие умельцы. Как и ранее, они были объединены в цеха и работали по строго регламентированной системе, подчинявшейся в основном бюргерской (немецкой) верхушке города. Основным языком делопроизводства и культуры был немецкий. Лютеранские приходы обеспечивали и образование — при них существовали школы для детей бюргеров.

Русская община, состоявшая в основном из военных и чиновников, а также из небольшого числа ремесленников, имела в городе меньший вес. Однако к концу столетия её влияние начало быстро расти благодаря имперской политике и более активному вниманию к городу со стороны православной церкви. Именно под её эгидой продолжала работу и первая местная школа с русским языком обучения.

Часть местного населения Нарвы и её округи, состоявшая из предков эстонцев и ингерманландцев, большей частью была лишена права на участие в управлении городом, но при этом именно она формировала важную часть будущей дешёвой рабочей силы города.

Историки считают, что лишь к концу XVIII века Нарва окончательно оправилась от катастрофы периода Северной войны. Из разорённого и почти пустого поселения она превратилась в уездный город с населением примерно в 6–7,5 тысяч человек, несколькими церквями (как лютеранскими, так и православными), ратушей, в которой заседала городская дума, и крупными историческими крепостными укреплениями.

Город утратил прежнюю роль «малого Ревеля» — крупного торгового центра Эстляндии на пути из Европы на Русь. Однако в Нарве уже постепенно начала готовиться почва для промышленного рывка XIX века. К 1800 году она вернула себе статус культурно-административного узла региона, заняв при этом важное место на торговых путях к Санкт-Петербургу. Город постепенно вливался в экономическое пространство Российской империи.

Рассказ о том, как в XIX веке будет расти Нарва, в которой станет формироваться промышленный центр региона, через который также пройдёт железная дорога из Санкт-Петербурга в Ревель, читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.