Нарва 1920-30-х: промышленный и культурный центр северо-востока независимой Эстонии

Рассказом о том, как Нарва развивалась в период между Первой и Второй мировой войной автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций об этом населённом пункте из цикла "Города Эстонии".

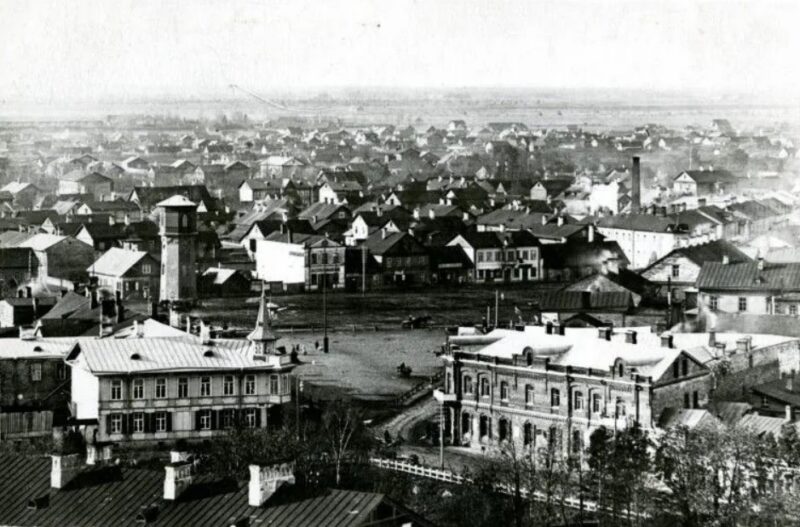

После подписания Тартусского мирного договора 2 февраля 1920 года Нарва окончательно вошла в состав Эстонской Республики. Ивангород также оказался на эстонской стороне, а государственная граница между Эстонией и РСФСР теперь проходила в нескольких километрах от реки Наровы.

Из-за сдвига границы Нарва перестала быть окраинной крепостью и вновь начала формироваться как промышленный центр северо-восточного региона уже Эстонии. В конце 1920 года город получил статус самостоятельного уезда (Narva linn), выделенного из состава уезда Вирумаа, а с 1926 года местное самоуправление, каковым являлся городской совет, избиралось путём всеобщего голосования.

В 1930-е годы, при авторитарном режиме Константина Пятса, часть власти в Нарве перешла к назначаемым комиссарам. Однако, несмотря на централизованный контроль, город и тогда пользовался относительной автономией в финансовых и культурных делах. Городской старейшина (linnapea) оставался ключевой фигурой в отношениях как с центральной властью, так и с руководством соседних уездов.

Первые послевоенные годы прошли под знаком восстановления городского хозяйства. Предприятия, пострадавшие как в ходе военных действий, так и в процессе эвакуации оборудования, постепенно возвращались в строй. Сердцем городской экономики оставалась «Кренгольмская мануфактура» — крупнейшее текстильное предприятие Балтийского региона, основанное в XIX веке. В первые годы Эстонской Республики она перешла в собственность государства, восстановлена и получила новое оборудование, закупленное в Германии, Англии и других странах. Уже в 1923 году здесь выпускалось свыше 30 миллионов метров ткани в год.

Число рабочих на фабриках и заводах Нарвы, которых к началу 1920 года в городе оставалось не более четырёх тысяч, к 1924 году превысило 5000 человек. Текстильная отрасль города быстрее других приспособилась к новым условиям, сменив российский рынок сбыта на прибалтийские и скандинавские.

Этому способствовала и таможенная политика правительства Эстонии, установленная в 1924 году. Мануфактуры Нарвы в межвоенный период не только являлись крупнейшими работодателями муниципалитета, но и выпускали основную часть промышленной продукции города, шедшей на экспорт. Остальные производства города были значительно менее значимыми и в основном ориентировались на внутренний рынок страны.

По переписи 1922 года в Нарве проживало около 16 800 человек, а с учётом Ивангорода — более 23 000. Город оставался многонациональным: русские составляли 64 %, эстонцы — около 28 %, немцы и финны — меньшинство. К 1934 году численность населения выросла до 21 200 человек, а по данным местных властей от 1938 года количество жителей Нарвы почти достигло 24 000. Причиной роста города в те годы считалась не столько естественная рождаемость, сколько миграция из уезда Вирумаа и других соседних регионов.

Даже столичные инженеры и мастера стремились найти работу на возрождённой «Кренгольме» или на других фабриках Нарвы, а крестьяне были рады получить рабочую специальность, чтобы переселиться в промышленно развитый город. Помимо предприятий текстильной промышленности, в Нарве работали механические и деревообрабатывающие заводы, мукомольни, пекарни, пивоварня «Narva Õlletehas», несколько небольших электростанций, а также различные ремесленные и ремонтные мастерские.

Промышленность Нарвы в период между Первой и Второй мировыми войнами росла довольно быстро. К 1937 году объём выпуска продукции, производимой на предприятиях города, как минимум удвоился — прежде всего за счёт текстильной промышленности (Narva Tööstus 1870–1940).

Социальный состав Нарвы оставался типичным для промышленного города. Около половины населения составляли рабочие, четверть — служащие, а остальная часть — мелкие торговцы, ремесленники и домохозяйки. В 1930-е годы в Нарве стал активнее формироваться городской средний класс, состоявший из предпринимателей и чиновников.

Местная торговля в 1920-е годы довольно быстро восстановилась. На Петровской и Ратушной улицах Нарвы заработали десятки бакалейных, обувных и мануфактурных лавок. Особое место в торговой жизни города занимали кооперативные объединения — Narva Piimaühistu (молочный союз), Eesti Rahvaühisus, объединение работников текстильных фабрик, а также рабочий кооператив Töörahva Ühisus и другие.

К концу 1930-х годов в Нарве было зарегистрировано более полутысячи торговых предприятий, включая около десятка крупных магазинов и оптовых складов. По состоянию на 1939 год в городе работало более четырёх сотен магазинов (лавок) и около 60 мест общественного питания. В разных источниках упоминаются популярные места того времени — кондитерская «Лилия» В. Иванова на Пушкинской улице Старого города (не путать с нынешней улицей Пушкина), а также кафе «Bel-Etage» на улице Виру.

Нарва тех лет по праву называлась одним из образовательных центров северо-восточной части страны. После установления независимости Эстонской Республики здесь была сформирована разветвлённая сеть школ различного уровня и национального состава. Нарвская городская управа уделяла большое внимание сначала восстановлению, а затем и развитию школьной инфраструктуры. В зданиях гимназий российского периода были открыты новые учебные заведения, появлялись специализированные курсы и вечерние классы для рабочих.

В городе в разные годы работали от четырёх до шести начальных школ (в том числе две русские), мужская и женская гимназии, городская торговая школа, а также курсы и ремесленное училище при «Кренгольмской мануфактуре», музыкальная школа, публичная библиотека и другие образовательные учреждения.

Русское население Нарвы тех лет имело возможность обучаться на родном языке. Помимо двух начальных школ, преподавание на русском языке велось и в гимназиях, и в реальном училище, и на различных курсах. Русские школы не только давали образование, но и являлись центрами культурной жизни общины — при них работали кружки, ставились театральные постановки, действовали библиотеки и даже издавались газеты.

Нарвская система образования межвоенного времени сочетала в себе эстонские государственные стандарты и традиции имперской российской школы. Благодаря тому, что в Нарве осели некоторые представители петроградской интеллигенции, решившие пойти в учителя, в русских школах города поддерживался достаточно высокий уровень подготовки выпускников.

По состоянию на 1938 год в городе работало более полусотни культурных объединений. Среди них — Русский театр Нарвы, основанный в 1924 году (не имевший постоянного помещения), литературный кружок имени А. С. Пушкина, эстонское общество «Koit», а также различные кружки, хоры и спортивные клубы.

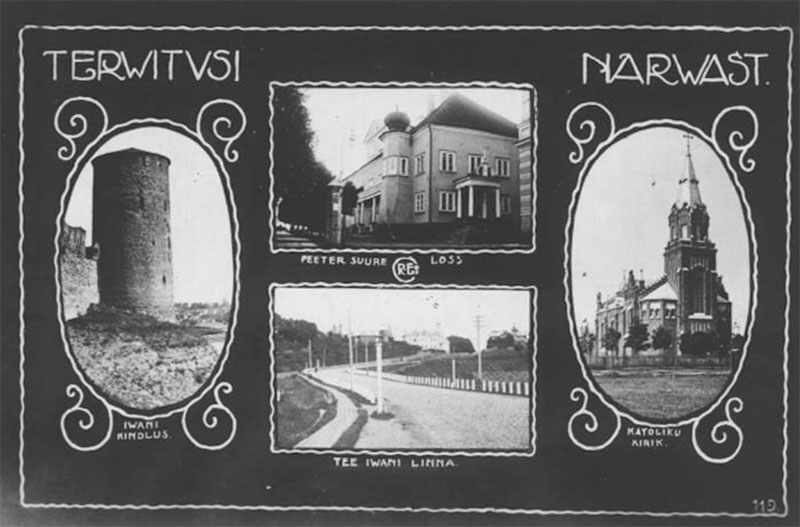

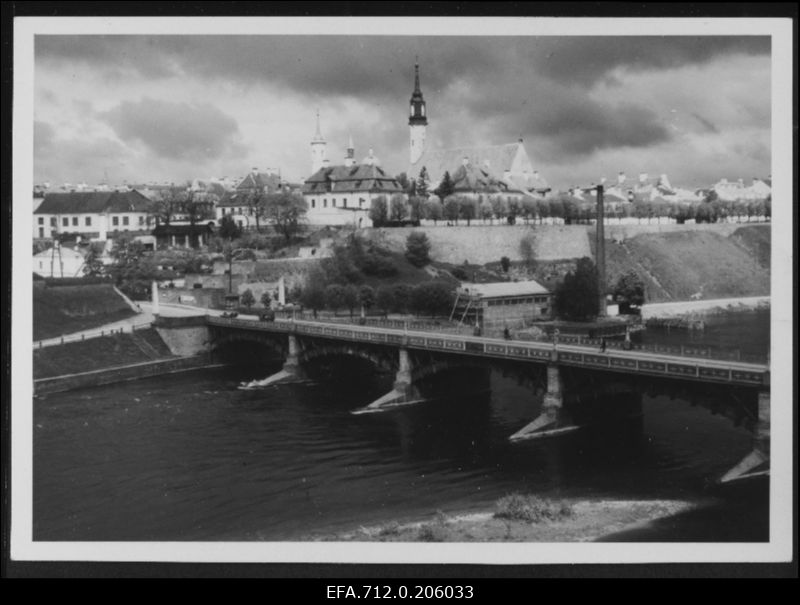

С точки зрения архитектуры Нарва до Второй мировой войны оставалась городом с ярко выраженным обликом конца XIX — начала XX века. Узкие улочки Старого города, ратуша, церкви и бастионы сохраняли атмосферу прежнего торгового центра округа.

Примерно в середине 1920-х годов в центральной части Нарвы началось строительство новых многоэтажных кирпичных домов, а также обновление мостовых и прокладка водопровода. К 1936 году практически на всех главных улицах города было проведено электрическое освещение, а в 1939 году более половины домов центра Нарвы имели телефонную связь. Город постепенно благоустраивался: в нём появлялись новые парки, спортивные площадки, клубы, кинозалы и другие культурные заведения.

Политическая атмосфера Нарвы отражала её многонациональность. Здесь действовали как эстонские, так и русские общественные организации — от социал-демократов до православных общин. На муниципальных и государственных выборах регулярно избирались депутаты русской национальности. После переворота 1934 года политическая активность была ограничена, но город оставался относительно спокойным. Центральные и местные власти сделали ставку на экономическое развитие Нарвы.

К 1940 году Нарва полностью восстановилась от военных потрясений 1917–1920 годов. Промышленность и торговля достигли довоенного уровня, население города росло. Здесь постепенно развивалась как промышленная, так и социальная инфраструктура, привлекая новых жителей. При этом Нарва оставалась одним из самых русскоязычных городов Эстонии.

Очередной этап в истории Нарвы, как и всей Эстонии, начнётся в 1940 году, когда город вместе со страной войдёт в состав Советского Союза. Подробнее об этом периоде читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.