Нарва XVI века: завершение Ливонского периода в истории города

Рассказом о том, как Нарва и окружающие её земли развивались в первой половине XVI столетия в составе Ливонского ордена, а затем были взяты войсками Русского царства, автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций об этом населённом пункте из цикла "Города Эстонии".

В конце XV века Нарва была небольшим, но довольно укреплённым пограничным городом Ливонского ордена. Точных данных о количестве жителей этого важного для государства поселения на границе Востока и Запада не сохранилось. Историки и археологи считают, что тогда в замке и его округе проживало от 600 до 1000 человек гражданского населения (без учёта гарнизона).

Численность основного гарнизона Нарвы на рубеже XV и XVI веков, по историческим документам, составляла в разные годы от 40 до 60 человек. В это число входили комтур (глава замка и окружавших его земель), а также от двух до пяти орденских рыцарей, проживавших здесь на постоянной основе. К гарнизону относились вооружённые слуги рыцарей и самого комтура, а также наёмники. В случае внешней угрозы замок дополнительно защищали от 100 до 120 человек, входивших в состав ополчения из числа жителей города, а также оперативные отряды, которые успевали прибыть из других частей Ливонии.

Для сравнения: в подобных по размеру орденских замках того времени (таких как Феллин/Вильянди или Везенберг/Раквере) гарнизоны в мирное время редко превышали 30–80 человек. В Ревеле же как важнейшем крепостном центре на северном берегу Балтийского моря численность гарнизона в разные годы могла достигать и 200, и 300 человек.

В число горожан Нарвы начала XVI столетия входили:

-

немецкие бюргеры — в основном торговцы и ремесленники, составлявшие элиту города;

-

духовенство — орденские служители, напрямую связанные с замком и церковью;

-

русские и европейские купцы — как приезжие, так и оседлые, которые вели торговлю с Новгородом и Псковом;

-

крестьяне — предки современных эстонцев, которые большую часть времени жили в ближайших окрестностях и зарабатывали на жизнь обслуживанием состоятельных жителей города и гарнизон.

В начале 1501 года магистр Ордена Плеттенберг смог договориться с великим князем литовским Александром о совместных военных действиях против русских. 26 августа того же года орденское войско перешло границу в районе Печор. Поход был успешен, но в это время русские в другом месте вошли в южную Ливонию, и войска Ордена были вынуждены вернуться.

В районе Нарвы небольшие русские отряды и ранее регулярно переправлялись на ливонские земли. 24 августа 1501 года нарвский магистрат сообщил магистру Ордена, что ему всё чаще приходится отражать нападения.

«Но, благодарение Господу, ни один человек в войске Ордена не был убит, русские же оставили на нашем берегу убитых и раненых, хотя потом вернулись и увезли их с собой» (из письма фогта Нарвы в Ревель).

Отправляя это письмо, глава нарвского гарнизона предложил устроить вылазку в русские земли. Его предложение было поддержано. В том походе принимали участие фогты и горожане Нарвы и Васкнарвы, а также жители Йыхви и Люганузе. Кроме того, к ним присоединился отряд Ордена, базировавшийся в приходе Йыхви.

Выступили 12 сентября 1501 года. Наступали двумя отрядами: войска Ордена с жителями других городов перешли реку Нарву выше водопада, а отряд нарвских горожан переправился ниже по течению. Нападавшие, однако, недооценили военную мощь русских и были вынуждены отступить с большими потерями.

По сообщению нарвского магистрата, погибли «лучшие молодые граждане, которые у нас были, девять немецких наёмников и несколько уважаемых горожан». Общее число потерь достигло сотни человек. Они оказались столь велики, что, по словам фогта, «город совершенно обезлюдел». Магистрат сообщил в Ревель, что «в Нарве раненым является почти каждый житель, и мы слишком ослаблены для того, чтобы защитить город».

Доставивший это письмо гонец Ганс Монстерберх рассказал «о беспредельном горе нарвских женщин и других, чьи близкие и родные погибли». О размерах поражения свидетельствует также такой факт: через 40 лет (то есть спустя целое поколение) магистр Ордена писал о жалобах жителей Нарвы на то, что «во время последней войны с русскими большая часть жителей города была убита или уведена в плен, и Нарва до сих пор не может оправиться от последствий того похода на русские земли».

Поскольку и город, и Орден отправили в поход свои резервы в округе, после поражения Нарва осталась практически беззащитной. Власти же Ревеля, ссылаясь на свои привилегии, и слышать не хотели о том, что они должны помочь Нарве. Кроме того, их наёмные солдаты были отправлены в другие места, а вербовка новых требовала времени. Лишь 23 сентября 1501 года Таллинн сообщил, что помощь идёт.

Глава гарнизона Нарвы просил прислать порох и хотя бы несколько пушек, чтобы «их огнём держать русских на расстоянии». В счёт платы за военное снаряжение Нарва обещала отдать в залог свои «весы» (то есть доходы от взвешивания товаров). Прибытие войск сильно затянулось. К Нарве подошёл лишь небольшой отряд ландскнехтов.

«Однако нарвские власти даже не позаботились о прибывшем подкреплении. Доходило до того, что пришедшим к городу ландскнехтам самим приходилось заботиться о пропитании, и не было никого, кто им хотя бы хлеба предложил на обед» (из книги «История Нарвы», 2024).

Вскоре началось новое наступление русских войск. 31 октября с юга на территорию Ливонии вошло 90-тысячное войско под предводительством князя Александра Оболенского. В это время тяжело больной магистр Ордена Вальтер фон Плеттенберг был прикован к постели. Возможно, именно поэтому неожиданное нападение практически не встретило сопротивления. Русские войска прошли по землям дерптского епископа и фогта Пылтсамаа, а затем направились в сторону Нарвы. Но, к счастью для местных властей, в их планах не было штурма города.

На съезде послов городов, состоявшемся 25 января 1502 года в Вольмаре, обсуждались вопросы, связанные с укреплением границы в Нарве. Представители Ревеля предложили построить блокгаузы напротив Ивангородской крепости. Однако магистр Ордена решил, что защитников блокгаузов будет трудно снабжать продовольствием, и проект не был осуществлён. Тогда же было принято решение о продолжении торговли через Нарву в прежнем объёме.

В начале марта 1502 года под Нарвой произошло ещё одно сражение. Собранное в районе современного Силламяэ войско Ордена 9 марта перешло реку Нарву и вступило в бой. По сообщению русских летописей, «немцы по численности значительно превосходили нас». При этом комтур Ревеля Поган Рекке в своём донесении отмечал, что «у русских было около 1600 человек — отборное и хорошо вооружённое войско».

Ливонцы во многом за счёт эффекта неожиданности смогли добиться успеха — русские войска были вынуждены отступить. Поскольку дорога в Ивангород была перекрыта, то пришлось отступать в сторону Яма (ныне — Кингисепп). Победители преследовали отступавших, но были вынуждены остановиться, поскольку «лошади очень устали». На обратном пути ландскнехты Ордена сожгли пригороды Ивангорода, деревню Вадья и разорили окрестности. По данным русских источников, в боях погибло до 20 русских воинов; ливонские же называют цифру около 200.

К концу апреля из Ревеля в Нарву прибыло, наконец, обещанное подкрепление ландскнехтов. Однако обстановка в городе оставалась очень тяжёлой. Русские отряды регулярно переходили через реку, грабя и уводя лошадей и домашний скот. Нарве угрожал голод, поскольку все окрестности были разорены, и подвоз продовольствия был сильно затруднён из-за боевых действий.

Лишь в январе 1503 года под давлением польско-литовских послов в Москве был заключён мирный договор между Русским царством и Ливонским орденом, который на несколько десятилетий вернул более-менее мирную жизнь в Нарву и её окрестности.

XVI век стал для Нарвы временем значительных перемен и одновременно периодом постепенного усиления её роли в истории. Город, расположенный на самой восточной границе Ливонской конфедерации, вскоре оказался в центре соперничества между крупными державами, стремившимися к контролю над землями восточной Балтики. Как иногда упоминается в исторических документах: «Начинается раздел ливонского наследства».

В первую половину столетия крепость, расположенная у переправы через реку Нарову, по-прежнему выполняла оборонительные функции, контролируя торговые потоки между Ливонией и Европой с одной стороны и русскими землями (прежде всего — Новгородом) с другой. Город, стараниями своего комтура, сумевшего добиться дополнительных льгот дипломатическим путём, постепенно повышал значимость в транзитной торговле, но при этом всё ещё уступал как Ревелю, так и Дерпту.

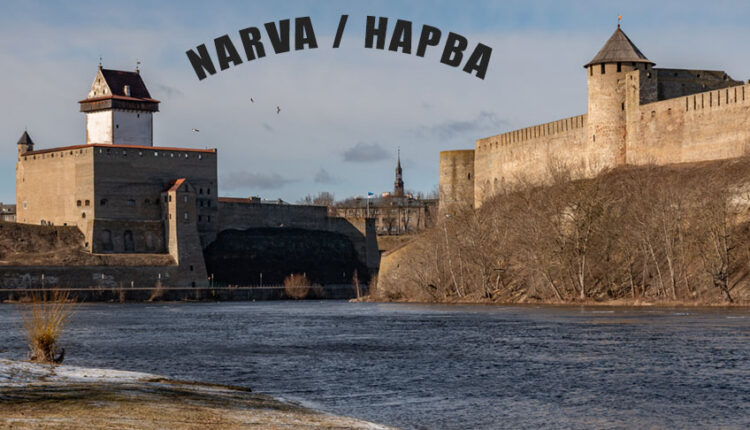

К середине XVI века, накануне Ливонской войны, площади крепостей как Нарвы, так и Ивангорода увеличились по сравнению с концом предыдущего столетия. Особенно это коснулось Ивангорода, который к тому времени стал важным укреплением на границе Русского царства. К построенным на рубеже XV–XVI веков первичному Малому двору (площадью около гектара) и Большому двору (в полтора гектара) прибавилось так называемое Южное укрепление. В документах оно иногда именуется «Земляной бастион» и имело площадь не менее полутора гектаров.

Таким образом, общая площадь крепости на русской стороне превысила четыре гектара. Ещё более неприступной её сделали укреплённые в середине XVI века каменные стены, а также построенные перед самой Ливонской войной несколько многоугольных башен и бастионов. Считается также, что в Ивангороде тех лет была хорошо организована система обороны с артиллерийскими платформами для орудий.

Основной цитаделью Нарвы по-прежнему являлся замок, площадь которого составляла 0,8 гектара. Внутри крепостных стен с башнями, за укреплёнными воротами, находились и другие городские фортификации. Кроме того, в 1550-х годах вдоль части стен были возведены дополнительные деревянные укрепления и несколько бастионов с довольно современной для того времени артиллерией. Общая площадь замка и других укреплённых частей Нарвы составляла примерно 4–5 гектаров. Строители учли рост значимости ручного огнестрельного оружия и в более поздних постройках предусмотрели специальные амбразуры для его использования.

Историки считают, что первый мост через реку Нарову, соединявший Нарву и Ивангород, появился вскоре после основания Ивангорода в начале 1490-х годов. В дальнейшем он использовался как для коммуникации и торговли, так и при проведении военных операций. Археологи утверждают, что как до конца XV столетия, так и в XVI веке он несколько раз разрушался и воздвигался вновь.

В 1558 году, во время русского штурма Нарвы, мост сыграл ключевую роль в его успехе — именно по нему были переправлены осадные орудия, а затем осуществлялось снабжение боеприпасами и подход резервов из Ивангорода. Переправленная по мосту артиллерия затем с обеих сторон реки обстреливала ливонскую крепость, что внесло немалый вклад в важную победу.

После взятия города мост продолжал активно функционировать в течение всего периода русской власти над Нарвой (1558–1581). В дальнейшем и шведы, захватив Нарву, немалое внимание уделяли сначала разрушению, а затем восстановлению и охране моста.

Вот несколько исторических свидетельств XVI века о значимости моста между Нарвой и Ивангородом из хроник и дипломатической переписки трёх стран — Ливонии, России и Швеции:

«…нареченный царь [Иван IV] велел построить прочный мост от его крепости Ивангород прямо на другую сторону, где прежде держали немцы город Нарву… через него шли воинские части и подводы.»

(Архив внешней политики России XVI века. Scripta Historica. Lijfländische Kriege, Bd. II)

«Русские, имея замок свой, Иоаннов град, на другом берегу реки, через мост перекинули множество людей и тяжёлую артиллерию, дабы осадить Нарву и разрушить стены её громом пушек.»

(Chronica der Provinz Lyfflandt)

«Мост, по которому враг из Москвы соединял обе стороны реки, был взят под охрану с нашей стороны и вскоре после того — сожжён, дабы воспрепятствовать подходу помощи из Ивангорода.»

(Pontus De la Gardie, 1581. Riksarkivet, Stockholm).

Завоевание Нарвы Русским царством в XVI веке произошло в ходе Ливонской войны (1558–1583) и стало одной из первых крупных побед Ивана IV Грозного в этой затяжной кампании. К тому времени Ливонский орден был ослаблен внутренними конфликтами, финансовыми трудностями и внешним давлением и находился на грани распада. Этот процесс ускорило вступление в борьбу за «ливонское наследство» России и Швеции.

Русский царь Иван IV стремился увеличить своё политическое влияние и уровень внешней торговли государства. Для этого было необходимо обеспечить выход к Балтийскому морю. Формальным же поводом для войны стало то, что Ливонский орден не выплатил дань за Юрьев (Тарту), установленную ещё договором 1503 года.

В январе 1558 года русские войска вошли на территорию Ливонии, заняв крепости Нейгаузен (в районе нынешнего Вастселийна) и Дерпт, а к весне подошли и к Нарве — с двух направлений: со стороны Наровы (Ивангорода) и по суше. Осада города продолжалась около месяца. После падения он более чем на два с половиной десятилетия стал русской территорией.

Подробнее о взятии Нарвы русскими войсками в мае 1558 года читайте здесь.

О том, как Нарва жила и развивалась под властью Русского царства до 1581 года, а также о том, как город был взят шведами, читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.