Русская Нарва XVI века: «двухсистемное» право, воеводы, внедрение православия и рост города

Рассказом о 23-летнем пребывании Нарвы в составе Русского царства в середине XVI века автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций об этом населённом пункте из цикла "Города Эстонии".

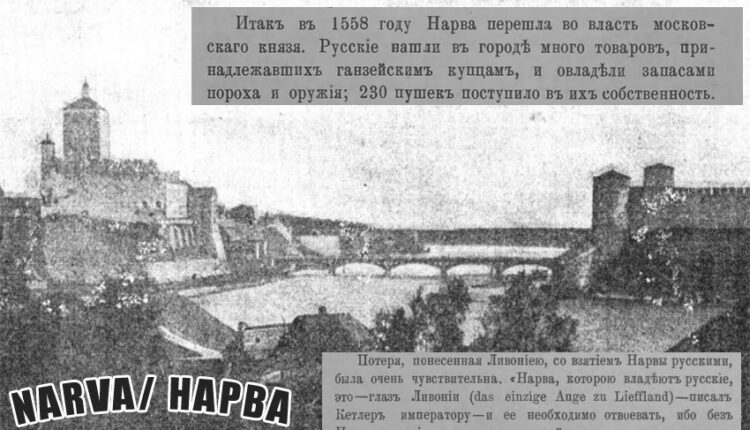

После успешного штурма в мае 1558 года Нарва была занята войсками Ивана IV Грозного. Это событие стало важным стратегическим достижением Русского государства. Захватив Нарву, Москва получила практически прямой выход к Балтийскому морю, что соответствовало главной цели царя — включению России в систему европейской торговли и дипломатии.

Нарва почти на четверть века стала важной крепостью на западных рубежах границе Русского царства. Военные укрепления были восстановлены, а частично и построены заново. За крепостными стенами на постоянной основе разместился военный гарнизон. Ивангород, находящийся напротив на другом берегу реки, также был дополнительно укреплён, составив с Нарвой единую оборонительную систему.

Переход власти в Нарве к Русскому государству царь Иван Грозный приказал отметить молебном с крестным ходом, «чтобы очистить город от веры латинской и лютеранской». Также в городе предполагалось воздвигнуть две новые православные церкви: одну — во имя Воскресения Христова, которая должна была появиться на территории замка, и другую — во имя Пречистой Божьей Матери, которая была построена «в самом Ругодиве», то есть на территории города.

Если первая за 23 года нахождения Нарвы в составе Руси так и не была построена, то вторая фигурирует в плане города от 1649 года. Как отмечается в книге Петрова 1901 года, «церковь Божией Матери находилась в северо-восточной части нынешней Вышгородской улицы, около старой крепостной стены».

В документах есть упоминание о том, что Нарву тогда посетил даже архимандрит Варфоломей: «Да того же лета (7066–1558) архимандрит Юрьева монастыря в Ругодив ездил, дабы церкви освещать». (Новгородская летопись)

В дальнейшем по личному указу царя нарвские воеводы практически все «иноверные церкви» сделали православными. Есть даже мнение, что главный ливонский собор города был преобразован в тот самый так и не построенный храм Воскресения Христова. Однако немалая часть историков эту версию не поддерживает.

Пострадавший при штурме от орудийных залпов город был довольно быстро восстановлен. Уже к концу 1558 года была приведена в порядок большая часть как жилых строений, так и городской инфраструктуры. Вскоре была восстановлена и дополнительно укреплена крепостная стена с городскими воротами, а также мост через Нарову, ставший на некоторое время не пограничным, а внутригосударственным.

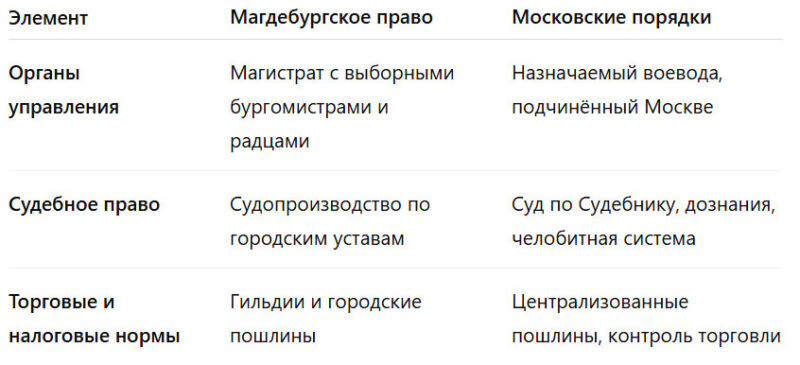

Почти сразу после взятия города летом 1558 года в Нарве была учреждена русская администрация. Управление осуществляли как царские наместники, так и воеводы. Ранее подчинявшееся Ливонскому ордену местное немецкое население, которое приняло новую власть и не покинуло город, сохранило часть привилегий, однако находилось под контролем. В делах управления параллельно использовались как московские порядки, так и элементы прежнего магдебургского права.

Это сочетание в Нарве выражалось в гибридной системе городского управления, которую Москва применяла после установления контроля над территориями, где существовали традиции городского самоуправления по немецкому образцу.

Новые московские порядки проводились через воевод, которые являлись представителями царской власти, подчинёнными напрямую Москве. Воевода исполнял административные, военные и судебные функции, распоряжался казённым имуществом, собирал налоги и командовал гарнизоном.

«Лета 7066 (1558), послал царь в Нарву воеводою князя Василья Андреевича Щенятева…» (запись в разрядной книге)

В делах русских горожан и крестьян использовались нормы Судебника Ивана IV (1550 года) и традиционные для Руси правовые практики: челобитная форма подачи жалоб, методика дознания и ограниченное участие свидетелей. Кроме того, в городе действовала характерная для Москвы система кормления (централизованного снабжения). По ней воеводы и служилые люди получали содержание из местных ресурсов, контролировали внешнюю торговлю, а также вводили пошлины в интересах казны.

В числе продолжавших действовать элементов магдебургского права было сохранение прежних городских структур. В первые годы русской власти в городе продолжали работать ранее избранные магистрат, бургомистр и ратманы. Они занимались делами местных немцев и других бывших жителей Ливонии. Ведали внутренним устройством, хозяйственными вопросами, местной торговлей и семейным правом у немецкой части населения.

В городе действовало так называемое «двухсистемное судопроизводство». Его жители были разделены по юрисдикции. Дела немцев (или лиц, ранее принадлежавших к ливонским структурам) разбирались по городским статутам, в то время как суды над русскими горожанами шли уже по московскому праву.

Устная речь и местная переписка частично продолжали вестись на немецком языке. Часть судебных книг также велась по старой традиции. В пределах немецких купеческих кругов продолжали действовать нормы гильдий и прежние торговые уставы. В числе сохранённых ими привилегий оставались как вопросы взимания внутренних долгов, так и контроль гильдий над городскими рынками.

Иван Грозный сознательно не ликвидировал магистрат, а использовал его как инструмент управления — хотя и под строгим надзором воевод. В делах местных немецких жителей, особенно в имущественных и брачно-наследственных вопросах, вплоть до конца 1560-х годов могли применяться положения магдебургского права, адаптированного к новым реалиям. При этом русские власти использовали как архивы, так и регистры прежнего времени — книги долгов, земель и купеческих записей, придавая им юридическую силу.

Это было связано с тем, что полное разрушение прежней системы управления привело бы к экономическому коллапсу — особенно в таких торговых городах, как Нарва, где немецкое население составляло значительную часть ремесленников и купцов. Частичное правовое признание упрощало постепенную интеграцию города в русскую государственную систему. Кроме того, новая администрация не имела опыта в управлении подобными портовыми городами, предпочитая первоначально опираться на знакомые для местного населения структуры.

Русские власти приняли решение активно развивать город и как порт. Через него, по плану Ивана Грозного, должна была идти внешняя торговля с Европой в обход Ганзейского союза и Риги, находившихся под контролем польско-литовского союза. Уже в первый год нахождения города в составе Русского государства были предприняты попытки наладить торговлю с западноевропейскими странами напрямую — прежде всего с Англией и Нидерландами. В Нарву, как оттуда, так и из Ганзы, прибывали купцы, начавшие возводить на территории города свои торговые фактории.

При этом серьёзную конкуренцию Нарве в торговле составлял Ревель (Таллинн), который в 1561 году перешёл под власть Швеции. Это положение усугубляло конфликт между Россией и Швецией за контроль над эстонским побережьем Балтики.

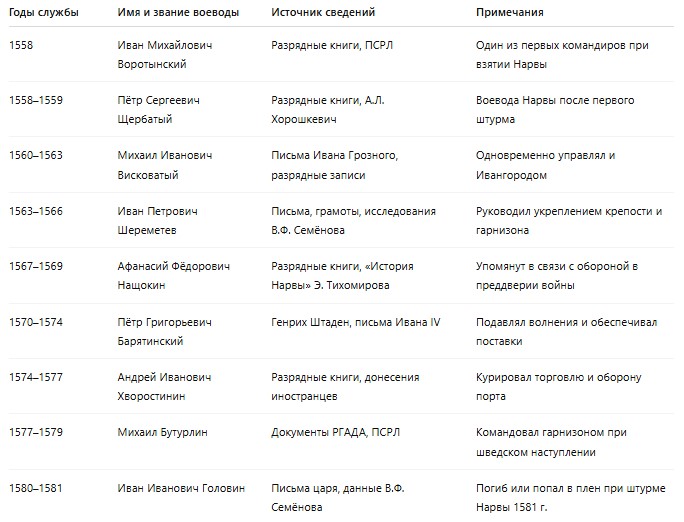

Нарва в XVI веке находилась в составе России всего 23 года, причём город постоянно находился в прифронтовой зоне. Многие исторические источники были утрачены, документы сгорели во время пожаров. Из-за этого часть русских воевод того времени не оставила персональных следов в документах, если только они не принадлежали к высшей знати. Однако некоторые из них всё же остались в истории.

Как имена русских воевод, управлявших Нарвой в 1558–1581 годах, так и факты из жизни города тех лет известны в основном из четырёх типов источников. Во-первых, это разрядные книги (росписи), которые хранятся в Москве в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). В них фиксировались назначения воевод, их служебные маршруты, а также участие в походах и подписание важных государственных распоряжений.

Во-вторых, это летописи и своды XVI–XVII веков, такие как Новгородская летопись младшего извода, Степенная книга царского родословия и прочие летописные документы, связанные с серединой XVII века. В них имена воевод упоминаются в контексте военных событий, штурмов, назначений и организации обороны города. Часто они очень лаконичны, но ценны как подтверждение данных из разрядов.

В-третьих, это иностранные источники. Например, письма Генриха Штадена — немецкого наёмника, служившего в России и написавшего «Записки о Московии». К ним же относятся хроники Бальтазара Руссова, а также шведские и польские разведывательные донесения. В таких текстах часто встречаются упоминания русских воевод по фамилиям или в виде описаний. Порой они содержат нелицеприятные для власти характеристики.

«Московитский губернатор в Нарве — человек жестокий, не щадил ни немца, ни своего…» (из «Записок о Московии» Генриха Штадена).

В-четвёртых, данные о Нарве русского периода XVI века можно найти в документах московских приказов (Посольского, Разрядного, Поместного). Они встречаются фрагментарно — либо в архивах, либо в исторических сборниках разных лет. К этим источникам также относятся законодательные акты, хранящиеся в Русской исторической библиотеке: указы о назначении воевод, жалованные грамоты, инструкции, поручения о сборах, налогах или строительстве укреплений в Нарве.

Некоторые документы о Нарве XVI века до сих пор не изданы, и ознакомиться с ними можно только в виде рукописей, находящихся в РГАДА.

Период русского владычества в Нарве в XVI веке был кратким, но важным для дальнейшего развития региона. Он продемонстрировал стремление Москвы к экспансии на Балтике и её заинтересованность во внешней торговле. Нарва тех лет стала символом попытки России выйти к Европе через Балтийское море на взаимовыгодных условиях. Однако это также показало неготовность русских царей закрепиться в регионе в условиях конкуренции с более сильными державами.

Вот подборка цитат из русских летописей и хроник XVI века, касающихся Нарвы в период её нахождения под властью Русского государства (1558–1581). Эти источники немногочисленны и фрагментарны, но являются ценными свидетельствами времени:

«Того ж лѣта (7066 [1558]) поиде царь Иван Васильевич всея Руси на Немцы, и взял град Нарву и ины грады Ливонския, и утверди в них воеводы свои.» (Новгородская летопись младшего извода)

«И повеле царь выстроити пристани в Нарове и таможни учинити, и всякому чужеземцу путь дати в Русьскую землю, мимо Ригу, мимо Немцев.» (Исторический сборник по Ливонской войне)

«А воевода князь Василий Щенятев грамоту цареву показал, и учинил мыт в Нарве на всяк товар, и суд поставил.» (Писцовая книга Нарвы, 1570-е годы)

«В Нарве теперь московиты держат крепость и великий торг. Купцы английские и голландские туда приходят, но жестокие мытарства терпят от воевод московских…» (Генрих Штаден, примерно 1578–1582)

Точные данные о населения русской Нарвы XVI века не сохранились. Однако, по примерным оценкам, историки считают, что в период с 1558 по 1581 год город достиг наивысшего числа жителей до XVIII века, когда Нарва вновь вошла в состав Российской империи. Это следует из данных писцовых книг и ревизских записей. Несмотря на отсутствие полных переписей, частичные сведения о гарнизоне, горожанах и ремесленниках встречаются в разрядных книгах и других административных документах Русского государства. Торговые и таможенные реестры позволяют оценить активность торговли и косвенно подтверждают рост численности купечества.

В 1570-х годах шведы, заключив союз с польско-литовской унией, начали активные боевые действия против Российского царства. В 1579–1581 годах войска шведского короля Юхана III под руководством Понтуса Делагарди начали теснить русских на территории современной Эстонии и дошли до Нарвы. После тяжёлой осады Нарвы в сентябре 1581 года город перешёл под контроль Швеции.

Подробнее — как о самом штурме, так и о продолжавшемся более века шведском периоде истории города — читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.