Русские сезоны

В день 153-трёхлетия великого импресарио — о том, чем ему обязаны Россия, Европа да, пожалуй, и весь мир.

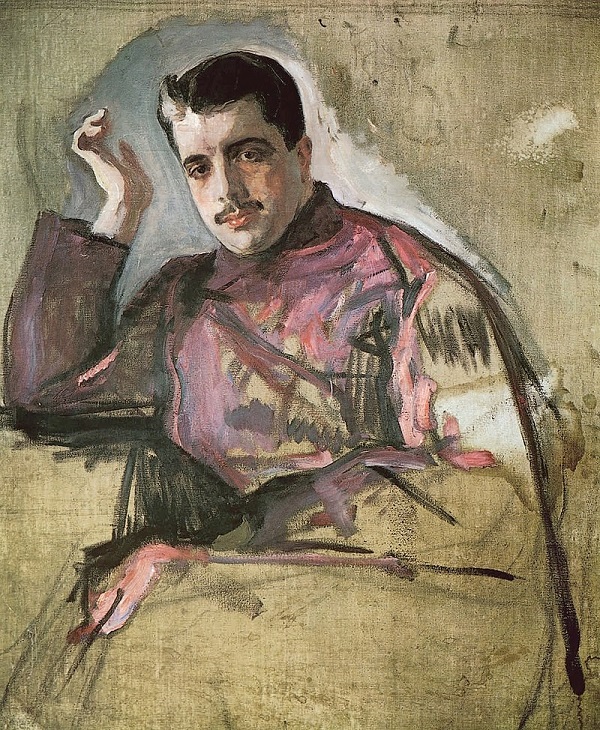

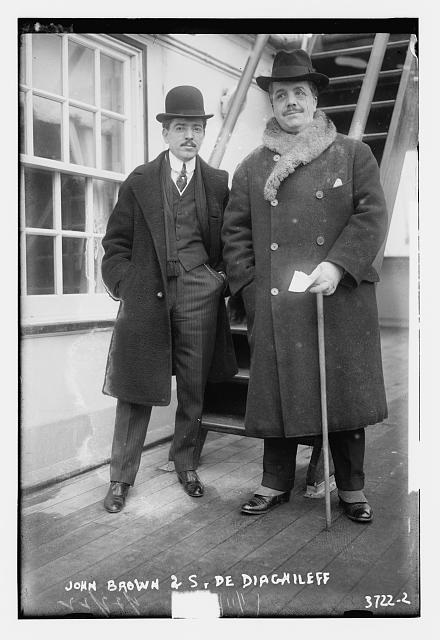

«Русские сезоны» (1908–1929) — заграничные гастрольные выступления артистов русской оперы и балета, организованные известным театральным и художественным деятелем, антрепренёром — или, как сказали бы сейчас, «продюсером» — Сергеем Павловичем Дягилевым (19 [31] марта 1872, Селищи, Новгородская губерния, Российская империя — 19августа 1929, остров Лидо у Венеции, Королевство Италия). Основным видом деятельности антрепризы стал балет. Оперы ставились редко и преимущественно до 1914 года.

Начало «Русских сезонов» было положено в 1906 году, когда Дягилев привёз в Париж выставку русских художников. В 1907-м в «Гранд-Опера» состоялась серия концертов русской музыки («Исторические русские концерты»). Собственно «Русские сезоны» начались в 1908 г., когда в Париже была исполнена опера «Борис Годунов».

Быть первым

Вот словесный автопортрет молодого Дягилева о самом себе в 23 года: «Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармёр, в-третьих — нахал, в-четвёртых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность; впрочем, я, кажется, нашёл моё настоящее назначение — меценатство. Все данные, кроме денег, но это придёт».

По словам художника Михаила Нестерова, Дягилев «без всяких «патриотических» побуждений, нимало не думая о «славе отечества», а думая лишь о самом себе, о своём благополучии… прославил русское искусство».

PR

Как бы то ни было, но именно Дягилев придумал современный пиар. К его выставкам составлялся подробнейший каталог — с описанием картин, справками о художниках и моделях. Каталог оформлялся тем же художником, который делал эскизы экспозиции. К операм и балетам печатались программки концертов, которые вкратце рассказывали биографии композиторов.

Именно Дягилев придумал наружную рекламу, которой в преддверии концертов завешивался весь город. В результате влияние на зрителя оказывалось массово и заранее. А единое — как сейчас сказали бы «концептуальное» — воздействие оформления залов, расположения полотен, подписей, сценических костюмов и декораций многократно усиливало производимый на публику эффект.

Именно Дягилев стал первым «водить» артистов по светским салонам, где с ними общалась публика, — этакий прообраз современных интервью и телешоу. Именно Дягилев стал рассказывать этой самой публике о закулисной и личной жизни своих звёзд. И именно Дягилев понял, что лучший двигатель для продвижения искусства — это скандал…

Балет

«К моменту появления дягилевской труппы в Европе не существовало классического балета как жанра. Эта была прерогатива исключительно русского двора: и школа, и театр с его огромной труппой в конце XIX века содержались на деньги императорской семьи. А в Европе к тому времени уже произошли буржуазные революции, и балет существовал как приложение к опере. В оперных театрах, и то не во всех, были небольшие балетные труппы. Их выступления шли как дивертисмент, как способ заполнить время. Зачастую даже свет в зале не приглушался.

И вот в таких культурно-исторических условиях в Европе появился Сергей Дягилев со своими «Русскими сезонами». То, что он привёз, — это был отдельный вид искусства» (ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, премьер Большого театра в 1992‒2013 годах, народный артист РФ Николай Цискаридзе).

Великое начинание

В конце 1890-х годов Дягилев организовал серию выставок, которые вызвали широкий резонанс в Санкт-Петербурге. В этот период Дягилев стремился «сблизить русское искусство с общемировым» — познакомить российскую публику с современным европейским искусством, которое в стране было практически не представлено. Русский же культурный мир он хотел избавить от «провинциализма» и «вычистив, возвеличить на Западе».

Устройство подобных экспозиций было очень дорогим, но, не имея личных сбережений, ещё совсем молодой Дягилев сумел заручиться поддержкой таких влиятельных меценатов, как Великий князь Владимир Александрович [третий сын императора Александра II; младший брат императора Александра III, — прим. автора], а через него — и Николая II.

Если в России имелось весьма слабое понятие о современном европейском искусстве, то и в Европе представление о культурном наследии Российской империи тогда было весьма туманным. Образованному европейцу были известны разве что имена русских писателей — Льва Николаевича Толстого, Фёдора Михайловича Достоевского, Ивана Сергеевича Тургенева. Кто-то слышал музыку Михаила Ивановича Глинки, кто-то видел картины Василия Васильевича Верещагина.

Дягилев взялся сломать эту стену неведения. В 1906 году он организовал в Париже выставку «Два века русской живописи и скульптуры». Тогда он уже в полной мере проявил свой дар эффективного «проектного менеджера» и переговорщика, умеющего убеждать и очаровывать даже самых высокопоставленных лиц: чтобы найти деньги и «позаимствовать» лучшую русскую живопись у музеев, импресарио пришлось вновь договариваться с Великим князем Владимиром Александровичем.

В результате перед глазами европейского зрителя предстали сокровища, которые раньше никогда не покидали стены царских и великокняжеских дворцов, Исторического музея в Москве и Музея Академии художеств в Петербурге.

В Париже Дягилев нашёл покровителей выставки в лице русского посла Александра Нелидова и графини Элизабет де Греффюль, которая ввела Дягилева в высшее парижское общество и впоследствии активно помогала в организации «Русских сезонов».

Выставка открылась в выставочном центре «Гран-Пале», где Дягилев арендовал 12 залов. Она включала 750 произведений 103 авторов.

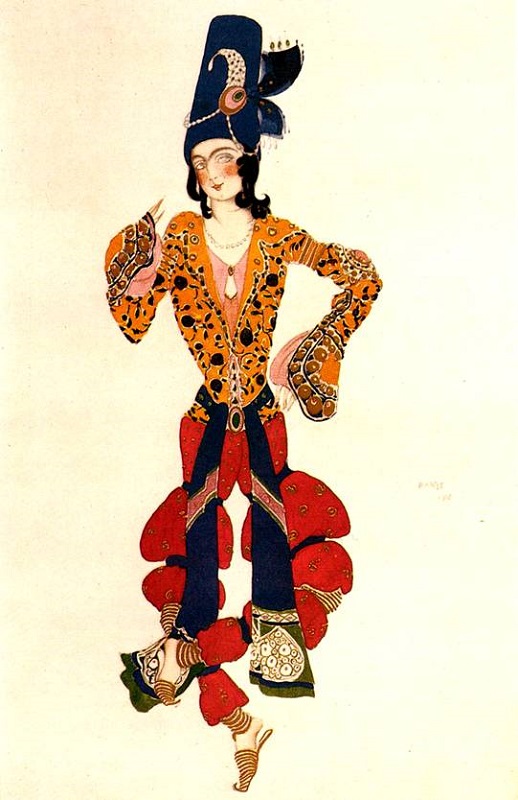

Специально для выставки Лев Бакст [русский и французский живописец, график и сценограф, один из наиболее известных петербургских художников Серебряного века, — прим. автора] и Александр Бенуа [русский художник и писатель из семьи Бенуа, один из важнейших творческих деятелей Серебряного века, — прим. автора] оформили большой, подробно иллюстрированный каталог.

Для экспозиции отобрали произведения русского искусства XVIII — первой половины XIX века, а также новейших направлений, в основном символистов и модернистов. В числе представленных работ старых мастеров были картины Карла Брюллова, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, среди новых — Николая Рериха, Константина Коровина, Виктора Борисова-Мусатова, Игоря Грабаря, Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Михаила Ларионова.

«Настоящая выставка представляет краткое обозрение развития нашего искусства, составленное под современным углом зрения. Все элементы, которые оказали прямое воздействие на нынешний характер нашей страны, представлены на ней. Это верный образ сегодняшней художественной России, её искреннего одушевления, её почтительного восхищения перед прошлым и её горячей веры в будущее», — писал Дягилев во вступительной статье каталога.

Отзывы критиков были более чем благоприятными, а для большинства посетителей русская живопись стала настоящим открытием. Успех сопровождал её и в Берлине, где она развернулась в салоне Шульте, и в Венеции.

Музыкальные премьеры

Первый европейский успех Дягилева раззадорил, и он взялся за музыку. В 1907 году импресарио организовал серию из пяти «Исторических русских концертов», которые прошли на сцене парижской «Гранд-Опера». Дягилев тщательно подошёл к отбору репертуара: со сцены звучали произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Александра Скрябина.

Средства на подготовку гастролей вновь предоставила российская казна, руководствуясь политическими соображениями и рассчитывая таким образом укрепить позиции империи в Европе.

Концерты также прошли с большим успехом. Выступление в «Исторических русских концертах» прославило Фёдора Ивановича Шаляпина — он исполнял партию князя Игоря. Из композиторов парижская публика особенно тепло приняла Мусоргского, на которого с этого времени во Франции пошла большая мода.

Убедившись, что русская музыка вызывает у европейцев живейший интерес, весной 1908 года Дягилев провёл первый «Русский сезон», центральным событием которого стала опера «Борис Годунов» Мусоргского с участием Шаляпина. Чтобы достичь максимальной аутентичности, художник Иван Билибин ездил в Архангельскую область покупать национальные костюмы, а Бакст искал реквизит на петербургских «барахолках».

Готовясь к постановке, Дягилев лично изучил авторский клавир и в Париже представил оперу в новой редакции, которую с тех пор используют многие современные постановщики. Импресарио вообще не стеснялся адаптировать исходный материал — он подстраивался под публику, зрительские привычки которой отлично знал. Поэтому, например, в его «Годунове» финальной стала сцена смерти Бориса — для усиления драматического эффекта.

То же касалось и хронометража спектаклей: Дягилев считал, что они не должны длиться дольше трёх с половиной часов, а смену декораций и порядок мизансцен он рассчитывал вплоть до секунд. Успех парижской версии «Бориса Годунова» только подтвердил авторитет Дягилева и как режиссёра.

В 1909 году парижанам была представлена «Псковитянка» Римского-Корсакова, шедшая под названием «Иван Грозный» (среди солистов — Шаляпин, Липковская, Касторский). На 1913-й — «Хованщина» (Шаляпин исполнял партию Досифея). В 1914-м в «Гранд-Опера» прошла мировая премьера оперы «Соловей» Стравинского, а 1922 там же была поставлена его «Мавра».

В 1924 году на сцене театра в Монте-Карло были осуществлены постановки трёх опер Гуно («Голубка», «Лекарь поневоле», «Филемон и Бавкида»). В 1927 году в Париже состоялась мировая премьера (концертное исполнение) оперы-оратории Стравинского «Царь Эдип».

Ах, балет!

Идея привезти за границу балет появилась у импресарио в 1907 году: в Мариинском театре он увидел постановку Михаила Фокина «Павильон Армиды» — балет на музыку Николая Черепнина с декорациями Александра Бенуа. В среде молодых танцовщиков и хореографов тогда наметилась определённая оппозиция по отношению к классическим традициям, которые, как говорил Дягилев, «ревниво оберегал» Мариус Петипа.

«Тогда я задумался о новых коротеньких балетах, — писал Дягилев позже в своих воспоминаниях, — которые были бы самодовлеющими явлениями искусства и в которых три фактора балета — музыка, рисунок и хореография — были бы слиты значительно теснее, чем это наблюдалось до сих пор». С этими мыслями он и приступил к подготовке второго «Русского сезона», гастроли которого были запланированы на 1909 год.

Решающим же обстоятельством в пользу того, что ставка стала делаться именно на балеты, стала… убыточность оперных спектаклей. Однако примечательно, что сам Дягилев в тот период относился к балету пренебрежительно:

«Смотреть его с одинаковым успехом могут как умные, так и глупые — всё равно никакого содержания и смысла в нём нет; да и для исполнения его не требуется напрягать даже маленькие умственные способности» (Борисоглебский М. В. Материалы по истории русского балета. ‒ Ленинград: Изд. Ленингр. гос. хореогр. уч-ща, 1939. ‒ Т. 2. ‒ С. 135).

Так в 1909 году, наряду с продолжением оперных сезонов, в Париже состоялся первый балетный русский сезон.

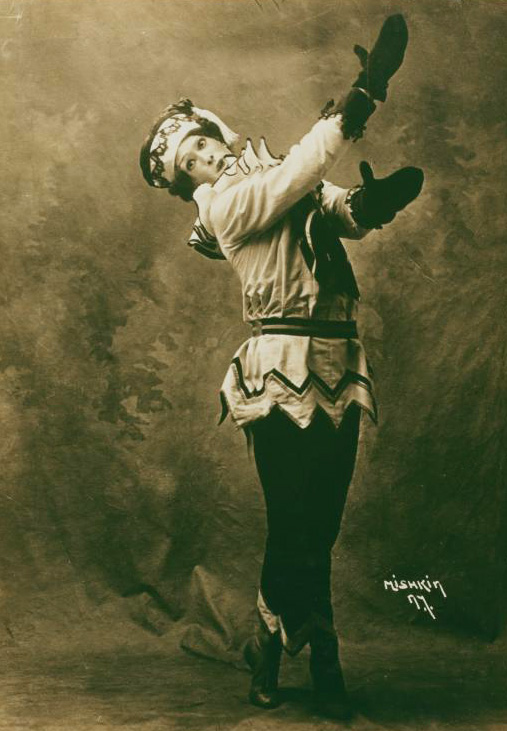

В конце 1908 года импресарио подписал контракты с ведущими артистами балета из Петербурга и Москвы: Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, Михаилом Фокиным, Вацлавом Нижинским, Идой Рубинштейн, Верой Каралли и другими.

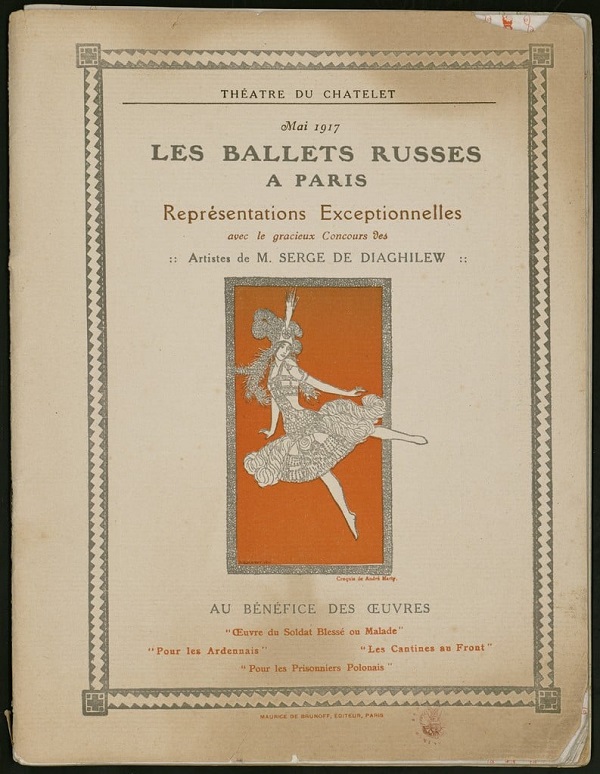

Для участия в оперных спектаклях Дягилев пригласил Фёдора Шаляпина, Лидию Липковскую, Елизавету Петренко и Дмитрия Смирнова. При финансовой поддержке своей подруги, известной светской дамы Миси Серт, Дягилев арендовал старый парижский театр «Шатле». Он был менее престижен, чем «Гранд-Опера». Но к тому времени Дягилев лишился финансовой поддержки со стороны российской казны, так что выбирать не приходилось. Однако интерьер театра специально для премьеры русских спектаклей переделали — чтобы увеличить площадь сцены.

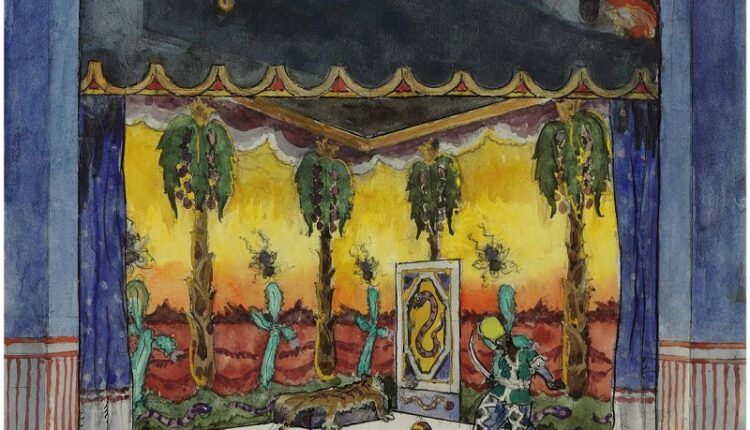

В Париж труппа Дягилева прибыла в конце апреля 1909 года. В репертуаре нового Сезона были заявлены балеты «Павильон Армиды», «Клеопатра» и «Сильфиды», а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Репетиции проходили в напряженной обстановке: под стук молотков и визг пил во время реконструкции «Шатле». Михаил Фокин, главный хореограф постановок, не раз возмущался по этому поводу.

Большинство зрителей и критиков не оценили новаторскую хореографию балетов, но все были в восторге от декораций и костюмов Льва Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, а также от танцовщиков, особенно от Анны Павловой и Тамары Карсавиной.

После этого Дягилев целиком сосредоточился на балетной антрепризе и существенно обновил репертуар, включив в программу сезонов «Шехеразаду» на музыку Николая Римского-Корсакова и балет по мотивам русских народных сказок «Жар-птица». Музыку к последнему антрепренёр попросил написать Анатолия Лядова, но тот не справился — и заказ перешёл к молодому композитору Игорю Стравинскому…

Лучший в мире

Балетные «Русские сезоны» произвели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Основная причина — новаторские приёмы танца, вызывавшие восторг у публики. Например, Дягилев был большим ценителем мужской красоты. Поэтому в своих постановках он перенёс акцент с партий женских на партии мужские. А сумасшедший коммерческий успех дополнительно способствовал дальнейшей «экспансии».

Дягилев открыл, вернее, создал, таких танцовщиков и постановщиков, как Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Серж Лифарь. Некоторые из них уже имели карьеру в петербургском балете, других же «лепил» он сам. Третьи, как сестра Нижинского Бронислава или Джордж Баланчин, примыкали к «Русским сезонам» сами — они понимали, что именно здесь раскроется их талант. Лифарь в воспоминаниях, например, писал, как Дягилев водил его по музеям, заставлял читать книги, а после экзаменовал.

А вот как появление русского балета в Европе описывает человек, который о нём знает абсолютно всё, — Николай Цискаридзе:

«То, что привёз в Европу Дягилев — это был отдельный вид искусства. Постановки на специально придуманные сюжеты; симфоническая музыка, которая раньше не использовалась в балетах либо которая была написана специально, по заказу. Для Европы это была диковинка. Кроме того, в это же время в Европе расцвела мода на ориентальность, ар-нуво. Все великие участники антрепризы очень чутко уловили эту тенденцию, развили её, культивировали все эти ориентальные сюжеты. В дальнейшем все художники, которые работали в этой антрепризе, стали очень модными в Европе. Они создавали эскизы для трикотажа, мебели, ювелирных украшений…

Изначально, при организации антрепризы, решающим было то, что Анна Павлова и другие талантливые солисты Императорских балетных трупп дали своё согласие на участие. Но достаточно быстро стало понятно, что ни опера, ни выставки не приносят желаемой отдачи, не вызывают нужного резонанса и не способствуют привлечению финансовых потоков. Иное дело — русский балет.

И, хотя я сам танцевал много балетов из «Русских сезонов» и могу сказать, что спектакли той эпохи были менее оснащены технически и были больше похожи на живые инсталляции, — они выглядели очень красиво, а главное, диковинно для Европы того времени. И уже после первого Сезона стало понятно, что это успех.

Лучшие артисты антрепризы быстро осознали, что они могут составить себе и жизнь, и карьеру, отличную от той, что у них была в России. И они стали устраиваться в Европе очень активно. Но их действительно очень любили в Европе потому, что никто в мире не может сделать в балете то, что могут русские.

И именно русские после революции выучили европейцев балетному искусству, а также и разнесли это по всему миру. Труппа Анны Павловой стала первой, кому удалось объехать все континенты — и во многих странах стала первопроходцем. Успех русского балета — это аксиома.

Не надо забывать, что Джордж Баланчин, создатель американского балета, — выпускник нашей школы. Серж Лифарь, руководитель Парижской оперы, также выходец из Российской империи: он сначала учился в Киеве у Брониславы Нижинской, а затем, будучи участником дягилевской труппы, доучивался у других танцоров. Продолжать можно долго.

По сей день во всех театрах мира идёт русская классика — «Лебединое озеро», «Баядерка», «Раймонда» Мариуса Петипа. Несмотря на своё происхождение, Петипа — балетмейстер русский. Он ни одного дня не работал у себя на родине. И по сей день некоторые делают как бы свою версию «Спящей красавицы» или «Лебединого озера», ставят своё имя, используют хореографию, идеи, режиссёрские ходы Петипа и зарабатывают на этом деньги.

Конечно, если в какую-то страну мира приезжает труппа из России, там хотят видеть исключительно классический балет. Наши современные балеты иностранцам не очень интересны. А то, как могут танцевать русские артисты большие классические спектакли — с драматическими коллизиями, с настоящей драматургией, — больше не может никто».

Читайте по теме:

Стравинский и Равель, балет и опера соединились на сцене в Таллинне

Балет мечты: во всём мире балет Чайковского «Щелкунчик» бьёт рекорды посещаемости

Евгений Гриб: Создателей нового балета волнует тема выживания человечества

Комментарии закрыты.