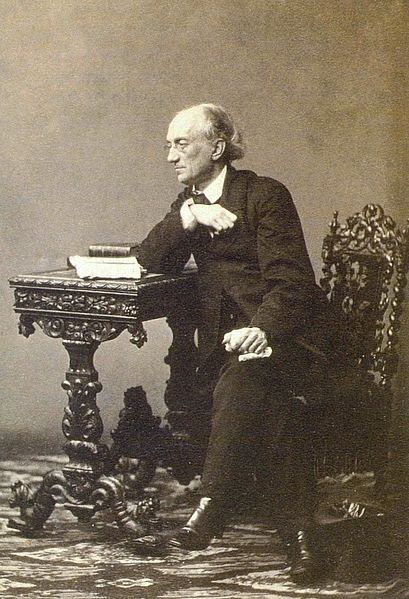

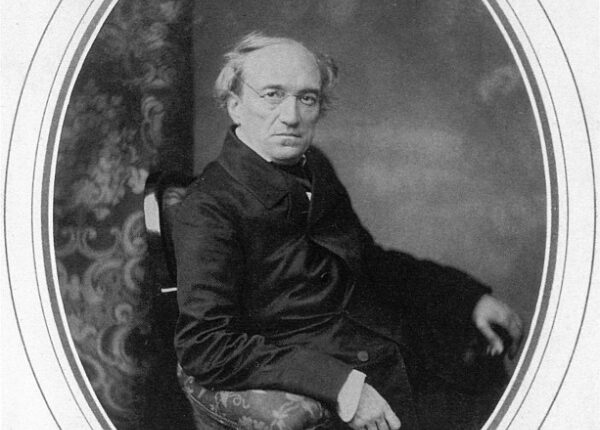

Тютчев, поэт и дипломат

5 декабря исполнился 221 год со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева — поэта, мыслителя, переводчика, дипломата и чиновника. Он был одним из первых, кто ввёл в политический лексикон термин «русофобия». Тютчев в динамике наблюдал, как годами росло сопротивление Запада поступательному развитию России. Предчувствовал, что итогом этого противостояния станет большая европейская война. Так и произошло в Крымскую войну 1853–1856 гг.

Несмотря на прошлогодний юбилей, сопровождавшийся большим количеством рассказов о жизни и творчестве Тютчева, многие считают Фёдора Ивановича лишь поэтом-лириком, писавшим красивые и лёгкие стихи о природе:

«Люблю грозу в начале мая,

когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом».

А некоторые и не подозревают, что именно Тютчеву принадлежат вот эти знаменитые — отнюдь не лирические — строки:

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить».

Его первый сборник стихов вышел, когда автору был уже 51 год, — и то это была заслуга Николая Алексеевича Некрасова, восхищавшегося поэзией Тютчева. По тем временам тираж был вполне значительным — 3 тысячи, и разошёлся он довольно быстро.

Современники же знали Тютчева в первую очередь как талантливого дипломата, публициста и остроумного человека, чьи остроты-афоризмы передавались из уст в уста. Вот одна для примера: «Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла».

Коллега Тютчева по дипломатической службе князь Иван Гагарин писал о нём: «Богатство, почести и самая слава имели мало привлекательности для него. Самым большим, самым глубоким наслаждением для него было присутствовать на зрелище, которое развёртывается в мире, с неослабевающим любопытством следить за всеми его изменениями».

В служебной карьере Тютчев достиг всех мыслимых высот: в конце 1850-х гг. он получил чин действительного статского советника, позднее был назначен председателем Комитета иностранной цензуры, а незадолго до кончины произведён в тайные советники.

Ранние годы

Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноября [5 декабря] 1803 г. в родовом поместье Овстуг Орловской губернии. Род Тютчевых известен с XIV века, будучи связан в родстве со многими известными фамилиями своего времени. Отец поэта служил в Кремле, в последние годы жизни руководил «Экспедицией Кремлёвского строения» — государственной организацией, которая следила за состоянием исторических памятников. Мать, через которую Тютчев приходился дальним родственником Льву Толстому, публицист Иван Сергеевич Аксаков описывал как «женщину замечательного ума».

Тютчевы жили очень дружно. Историк Михаил Петрович Погодин писал: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они».

Родители старались дать детям хорошее домашнее образование: учили русскому и французскому языкам, музыке.

В 1812 г., когда после окончания боевых действий семья вернулась из Ярославля в родное имение, мальчику наняли домашнего учителя — Семёна Егоровича Раича, знатока латыни, древнегреческого и итальянского языков. С его помощью будущий поэт изучал античную литературу и «по тринадцатому году переводил уже оды Горация с замечательным успехом».

Уже в 14 лет талантливого молодого человека приняли в Общество любителей русской словесности. Тогда же он начал посещать лекции на словесном отделении Московского университета, став полноправным студентом в 15 лет. «Уже тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания», — писал Аксаков.

Тютчев окончил университет в конце 1821 г. — на год раньше положенного срока (для этого даже потребовалось получить специальное разрешение министра народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына). В феврале 1822 г. восемнадцатилетний юноша в чине губернского секретаря уже был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел.

Спустя год благодаря рекомендации дяди — героя Отечественной войны 1812 г. генерала Остермана-Толстого — молодого чиновника отправили на службу в российскую дипломатическую миссию в Мюнхен. В то время «Россия была в апогее величия и славы… германские дворы видели в ней оплот своей автономии». «…Перенесённый внезапно на западноевропейскую арену, в блестящий дипломатический круг, Тютчев нисколько не потерялся… скоро стал любимцем высшего Мюнхенского общества и непременным членом всех светских и несветских сборищ, где предъявлялся запрос на ум, образованность и талант…», — писал Аксаков.

В Германии юный дипломат познакомился с философом Фридрихом Шеллингом, поэтами Иоганном Гёте и Генрихом Гейне, переводил труды немецких философов и писателей, посещал литературные вечера, переписывался с иностранными учёными, писал публицистические статьи на французском языке.

В Баварии Тютчев прожил более 20 лет — окончательно он возвратился в Россию только в 1844 г.

«Не торопился стать поэтом»

Во второй половине 1820-х поэт увлекался философской, пейзажной и любовной лирикой, создав около семидесяти стихотворений. Позднее Валерий Брюсов писал об этом периоде его творчества: «У своих русских предшественников Тютчев почти ничему не учился. В ранних его стихах есть влияние Жуковского и, отчасти, Державина; позднее Тютчев кое-что воспринял у Пушкина. Но в целом его стих крайне самостоятелен, своеобычен».

При этом «Тютчев не торопился стать поэтом; став поэтом, он опять-таки не спешил печатать стихи. Известно, что он передавал стихи в московские журналы и альманахи только благодаря настойчивым просьбам Раича, братьев Киреевских, Погодина. В весьма редких случаях — и то лишь в последние годы жизни — стихи поэта попадали в печать по его личной инициативе» (Вадим Кожинов, «Тютчев». Из серии «Жизнь замечательных людей»).

Его стихотворения, даже опубликованные, в начале 1830-х были малоизвестны. В 1835 г. друг поэта Иван Алексеевич Гагарин [действительный тайный советник, сенатор из княжеского рода Гагариных, — прим. автора] вернулся из дипломатической миссии в Петербург и узнал, что в России Тютчева почти не знают.

Гагарин уговорил поэта прислать ему тетрадь с последними стихотворениями и забрал несколько произведений Тютчева у Семёна Раича (тот издавал журнал «Галатея»), а затем показал всё это Петру Андреевичу Вяземскому и Василию Андреевичу Жуковскому. В свою очередь, те передали стихи Пушкину, который их напечатал в «Современнике» под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии» в 1836 г. Стихотворения публиковались и после смерти Пушкина, однако критики на них почти не отреагировали.

В это время Гагарин, который хотел издать отдельную книгу произведений Тютчева, вернулся на службу в Германию. Литературовед Наум Берковский писал: «Тютчев всё же не вошёл тогда подлинным образом в литературу».

Сердечный хоровод

Самая именитая красавица в жизни Тютчева — внебрачная дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III графиня Амалия Лерхенфельд (в первом браке фон Крюденер, а во втором — графиня Адлерберг). В одном из своих писем Фёдор Иванович так выразился об Амалии: «После России — это моя самая давняя любовь».

Восемнадцатилетний Тютчев встретил эту удивительную красавицу на одном из светских раутов в Мюнхене. Ей тогда было 15 лет. В её честь он сочинил стихотворение «Твой милый взор, невинной страсти полный…», а два года спустя из-за неё едва не стал участником дуэли. Чтобы избежать скандала, ему пришлось на полгода вернуться в Россию.

Последний раз они встретились в Германии незадолго до смерти поэта — 50 лет спустя:

«Я встретил вас — и всё былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

…

Тут не одно воспоминанье,

Тут жизнь заговорила вновь, —

И то же в вас очарованье,

И та ж в душе моей любовь!..»

В 1881 г. композитор Леонид Малашкин положил слова стихотворения на музыку. Ноты издали небольшим тиражом в 300 экземпляров, автора музыки забыли. Популярными стихотворение и романс стали гораздо позднее, уже в советскую эпоху — когда их исполнил оперный певец Иван Козловский[v].

Сразу после возвращения в Германию Тютчев женился на Элеоноре Петерсон — вдове русского дипломата Александра Петерсона, от которого у неё осталось четверо детей. Поэт писал родителям: «Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня… не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня». В этом браке родились три дочери.

В 1838 г. Тютчева отправили в дипломатическую миссию в Турин. Супруга с детьми поехали вслед за ним на пароходе. Недалеко от немецкого города Любек судно загорелось. Семья не пострадала, но катастрофа подкосила здоровье Элеоноры настолько, что в августе того же года она скончалась. Тютчев был убит горем и поседел после ночи у гроба покойной супруги.

Однако спустя несколько месяцев он вновь женился. Его супругой стала Эрнестина Дёрнберг, с которой поэт познакомился ещё в 1833 г. В её честь он написал несколько любовных стихотворений, среди которых «Люблю глаза твои, мой друг…» и «Воспоминание о 20 марта 1836 года!!!». В браке с Дёрнберг родилось пятеро детей.

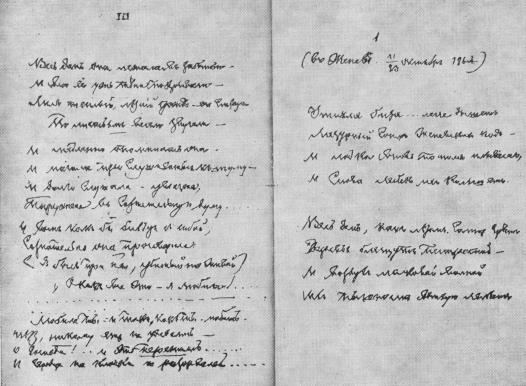

В конце 1840-х поэт познакомился с Еленой Александровной Денисьевой — она училась в Смольном институте, куда Тютчев приходил навестить дочерей Дарью и Екатерину. На протяжении почти пятнадцати лет — до смерти Денисьевой в 1864 г. — Тютчев поддерживал отношения и с ней, и с законной женой. Елена Александровна родила троих детей, и ей посвящён целый цикл стихотворений, впоследствии названный её именем.

Денисьева писала: «Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться: я более всего ему жена, чем бывшие его жёны, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю».

Когда она скончалась от туберкулёза, едва не умер от невыносимого горя и сам поэт.

«Его страдания для меня святы, какой бы причиной они не объяснялись», — писала его тогдашняя жена Эрнестина.

Первый геополитик

В 1835 г. Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 г. его дипломатическая деятельность прервалась из-за женитьбы и самовольного отъезда из Турина, но он продолжал жить за границей.

В 1843 г. Тютчев встретился с начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Он показал всесильному царедворцу свои философские труды — размышления о судьбе России и Запада. Тютчев хотел изменить отношение европейцев к России, для чего предлагал активно публиковать в известных немецких и французских журналах статьи о политике, продвигая в них позитивный облик России.

Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева. Ему дали «добро» на самостоятельные выступления в печати. 20 сентября 1844 г. Тютчев возвратился в Россию.

В это же время побывавший в России французский писатель барон де Кюстин выпустил весьма критические записки о своём путешествии. В книге показано восприятие России как страны «варваров» и рабов, всеобщего страха и «бюрократической тирании».

Тютчев не стал отвечать французу прямо, считая такую дискуссию ниже своего достоинства, тем более что, на его взгляд, Россия в защите не нуждается: «Истинный защитник России — это история; ею в течении трёх столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу».

На Родине Тютчев вновь поступил в Министерство иностранных дел (1845), где с 1848 г. занимал должность старшего цензора, определявшего, что можно, а что нельзя переводить и печатать в России. Так, цензор Тютчев не пропустил «Капитал» Карла Маркса, написав короткую рецензию: «Кому надо — прочтут и на немецком, а остальное баловство». Как известно, те, «кому было надо», прочли, и запрет на печать ничего не изменил.

В 1848 г. в странах Европы заполыхала очередная революция. В Европе набирали силу антирусские выступления — Франция собиралась взять реванш за 1812 год, польские националисты надеялись отвоевать у России Польшу.

Проживший много лет в Европе, Тютчев очень хорошо понимал эти настроения и то, к чему они могут привести. Он пишет статью «Россия и Революция», в которой назвал Европу «цивилизацией, убивающей себя собственными руками»:

«Для уяснения сущности огромного потрясения, охватившего ныне Европу, вот что следовало бы себе сказать. Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества».

«И когда ещё призвание России было более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помрачённых от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, всё рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведённый до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагромождёнными, цивилизация, убивающая себя собственными руками… И когда над столь громадным крушением мы видим ещё более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнёт сомневаться в её призвании, и нам ли, её детям, проявлять неверие и малодушие?..»

«Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то ещё более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего — враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, её сущностное, отличительное свойство. Её последовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилия и преступления — всё это частности и случайные подробности. А оживляет её именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром».

Позднее в письме Вяземскому Тютчев отметит: «Я более и более убеждаюсь, что всё, что могло сделать и могло дать нам мирное подражание Европе, — всё это мы уже получили. Правда, это очень немного».

А вот слова поэта, написанные жене Эрнестине за пару лет до начала Крымской войны (перевод с французского): «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

После начала войны Тютчев написал: «Ну вот, мы в схватке со всей Европой, соединившейся против нас общим союзом. Союз, впрочем, неверное выражение, настоящее слово заговор…»

Или вот: «Нимало не дивлюсь тому задушевному и, конечно, чисто немецкому злорадству, с которым наши друзья в Германии не преминули встретить весть о нашем поражении…»

Видел Тютчев антироссийский заговор не только внутри Европы, но и в самой России — так, например, министр иностранных дел Нессельроде предоставлял императору неверную информацию об истинном положении дел. Когда война оказалась проигранной, а Севастополь пал, канцлер поздравлял своих друзей с возможностью вновь ездить в Италию и развлекаться в Париже. «О, негодяи!» — написал тогда дипломат.

В начале 1856 г. Нессельроде был смещён с должности (стараниями в том числе и Тютчева), его место занял князь Александр Михайлович Горчаков, которого с поэтом связывали дружеские отношения. Многие историки считают, что основные дипломатические решения, которые принимал этот канцлер, в той или иной степени подсказаны Тютчевым.

В 1860 г. Фёдор Иванович писал: «Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут прийти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас. А почему такая оплошность? Потому, что до сих пор мы не научились различать наше «я» от нашего «не я»».

«Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В её глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

Последние годы

Фёдор Иванович служил Отечеству до самой своей кончины, даже будучи уже тяжело больным. Он едва ли не до последней минуты интересовался мировыми событиями, с иронией признаваясь дочери: «По своему неисправимому легкомыслию я по-прежнему не могу не интересоваться всем, что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его покинуть…»

4 декабря 1872 г. поэт утратил свободу движения левой рукой и ощутил резкое ухудшение зрения; его начали одолевать мучительные головные боли. Утром 1 января 1873 г., невзирая на предостережения окружающих, Фёдор Иванович пошёл на прогулку. На улице с ним случился удар, парализовавший всю левую половину тела.

Тютчев скончался на 70-м году жизни 15 [27] июля 1873 г. в Царском Селе. 18 июля 1873 года гроб с телом поэта был перевезён в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Вместо завершения

Ещё в 1836 г. Фёдор Иванович написал стихи, которые можно назвать пророческими:

«Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,

Он в их совет допущен был —

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!»

Светлая память.

Читайте по теме:

Валерия Бобылёва: Люди русской культуры, где бы ни жили, всегда будут обращаться к Пушкину

Художник в локдауне — как картины начали соблюдать социальную дистанцию

Комментарии закрыты.