Воскресный антидепрессант Любиной: Танцуют все!

О том, что «очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», рассказывает журналист и автор портала Tribuna.ee Татьяна Любина.

Помните «дискотеку» Ивана Васильевича Грозного в легендарном фильме Леонида Гайдая? Всё-таки режиссёр был натуральным гением: такого количества изящно завуалированных исторических отсылок мало у кого найдёшь. Вот и «Царь трапезничать желают» — не что иное, как добродушная пародия на предмет нашей сегодняшней статьи: в феврале 1903 г. в Зимнем дворце состоялся самый роскошный в истории Императорского Дома Романовых бал-маскарад, посвящённый 290-летию правления дома. Проходило юбилейное мероприятие в два этапа: 11 [24] февраля — «Вечер», а 13 [26] февраля — «Костюмированный бал».

«Вечер»

Накануне бала стало понятно, что вдовствующая императрица Мария Фёдоровна (1847–1928) и великий князь Михаил Александрович (1878–1918) не смогут присутствовать из-за болезни. Чтобы их не огорчать, было решено через день повторить костюмированный праздник в Концертном зале Зимнего дворца.

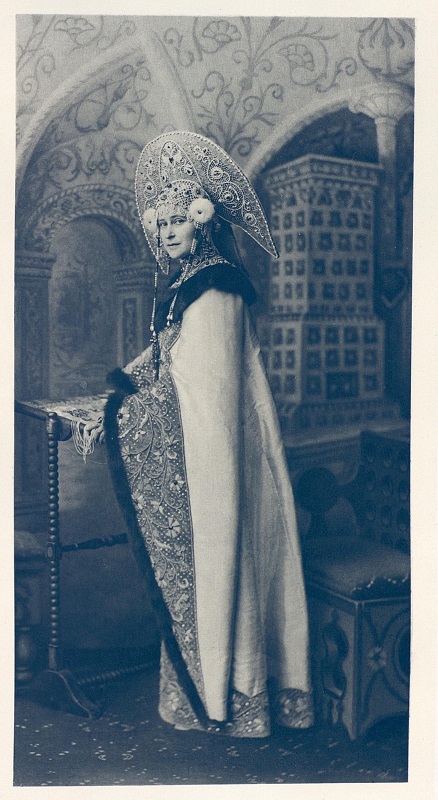

11 [24] февраля прошла первая часть. Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры появились в костюмах стрельцов и сокольничих.

Гости собирались в Романовской галерее Эрмитажа, затем, шествуя попарно, приветствовали императорскую семью, совершая так называемый «русский поклон».

За приветствием следовал концерт в Эрмитажном театре с ариями из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов», которые исполняли Фёдор Шаляпин и Медея Фигнер, и сценами из балетов Л. Минкуса «Баядерка» с Тамарой Карсавиной и П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в постановке М. Петипа при участии Анны Павловой. Была показана пьеса «Благотворительница» с Марией Савиной.

После начались танцы. Правда, танцевали на балу то, от чего при дворе Алексея Михайловича, пожалуй, пришли бы в изумление — то есть привычные для XIX века вальсы, мазурки и кадрили.

«…Мы все танцевали обычные вальсы, что я должна отметить, очень плохо сочеталось с нашим московским платьем», — писала великая княгиня Мария Георгиевна.

Вразрез с общей атмосферой торжества было и меню высочайшего ужина: подавали консоме с трюфелями, французских пулярок, венецианский салат, утку по-нантски, груши «Дюшес», ананасы в шампанском, мадеру и французские вина.

Правда, помимо вальсов и мазурок были хороводы и «русская пляска». Среди мужчин выделялся высокий стройный в боярском костюме великий князь Алексей Александрович (1850–1908). Изюминкой же бала стало своего рода состязание в русской пляске между княгиней Зинаидой Юсуповой и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Впрочем, соревнование это было шуточным: обе красавицы были хорошими подругами, и обе имели твёрдую уверенность в своей привлекательности — яркая Зинаида Николаевна и нежная Елизавета Фёдоровна.

По словам очевидцев, от этого зрелища невозможно было отвести глаз:

«На балу шло соревнование за первенство между Великой Княгиней Елисаветой Фёдоровной (Эллой) и княгиней Зинаидой Юсуповой. Сердце мое ныло при виде этих двух «безумных увлечений» моей ранней молодости», — вспоминал великий князь Александр Михайлович (1866–1933).

В тот же день были сделаны групповые снимки гостей бала, которые сейчас позволяют нам хотя бы приблизительно почувствовать роскошь и великолепие русского двора. «Удивительно красива была эта толпа, одетая в наряды одной эпохи», — писал в дневнике великий князь Константин Константинович — поэт К.Р. (1858‒1915), присутствовавший на балу в костюме стрелецкого старшины.

Русский военачальник, приближённый Николая II, дворцовый комендант, генерал-майор Свиты Владимир Николаевич Воейков (1867‒1947) вспоминал:

«Впечатление получилось сказочное — от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах. В этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие ожидания».

К трём часам утра бал завершился, и залы Зимнего дворца опустели. Но через день праздник продолжился.

«Костюмированный бал»

13 [26] февраля приглашённые снова съехались в Зимний дворец. На сей раз к ним присоединились выздоровевшие вдовствующая императрица и великий князь. Мария Фёдоровна была ещё слаба, потому она была лишь зрителем и в боярский наряд не облачалась.

Члены царской семьи собрались в Малахитовой гостиной, остальные — в прилегающих помещениях. В одиннадцатом часу вечера все участники перешли танцевать в Концертный зал, где за позолоченной решёткой на подиуме находился придворный оркестр в костюмах трубачей царя Алексея Михайловича, а в большом Николаевском зале были расставлены 34 круглых стола для ужина. Буфеты располагались в Концертном зале и Малой столовой, столики с чаем и вином — в Малахитовом зале.

На ужине под пение знаменитого Архангельского хора присутствовало 300 человек — члены императорской фамилии, иностранные послы и представители аристократических кругов. Среди гостей также присутствовали назначенные Её Величеством 65 «танцующих офицеров».

«Дипломатам, к сожалению, и в голову не пришло надеть костюмы своих стран XVII века, они явились в обычных вечерних нарядах XX века. Они выглядели настолько чужими и не к месту одетыми, что стеснялись и чувствовали себя неловко. И в самом деле, странно было видеть, как дама из дипломатов в декольтированном платье танцует с бородатым русским боярином», — сокрушалась великая княгиня Мария Георгиевна.

После ужина гости и хозяева возвратились в Концертный зал и танцевали до часа ночи. Общие вальсы, кадрили и мазурки начались после исполнения специально подготовленных трёх танцев à la russe: русского, хоровода и плясовой под руководством главного режиссёра балетной труппы Николая Сергеевича Аистова (1853–1916) и танцовщика Иосифа Феликсовича Кшесинского (1868–1942). Кавалерами выступали молодые офицеры гвардейских полков — кавалергарды, конногвардейцы и уланы.

Группа танцующих прошла серьёзную подготовку: за три дня до бала на генеральную репетицию в Павильонном зале все прибыли в своих костюмах. В качестве «жюри» на репетиции присутствовали императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

«Двадцать четыре молодые пары были выбраны для исполнения русского танца, который был создан специально для девушек, исполнявших этот танец. Знаменитый танцмейстер Аистов провел с нами множество занятий, и я должна сказать, что наше появление произвело фурор. Несомненно, это был успех. Старинные русские мелодии перенесли нас в те времена, когда европейская мода ещё не была введена в России», — писала княжна Варвара Долгорукова.

После бал продолжился привычными вальсами, кадрилями и котильонами. А Зинаида Николаевна Юсупова к огромному удовольствию всех присутствующих снова повторила русскую пляску.

Обе версии бала оказались настолько удачными, что 14-ого февраля праздник переместился во дворец графа Шереметьева [Александр Дмитриевич (1859–1931) — шталмейстер Двора Е.И.В., меценат и музыкант-любитель, начальник Придворной певческой капеллы, — прим. автора]. Правда, на сей раз половина приглашённых была уже в обычных бальных платьях.

Послевкусье

Восторг от бала был повсеместный. Баронесса София Карловна Буксгевден (1883–1956), фрейлина императрицы Александры Фёдоровны, позже вспоминала:

«Императрица проявила особенный интерес ко всем приготовлениям к этому балу; она сама, с помощью директора музея Эрмитажа Ивана Александровича Всеволожского, представившего ей необходимую историческую информацию, оформила свой костюм и костюм императора.

… Мужчины и женщины из высшего общества соперничали друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально для этого случая извлекли великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры нарядились в мундиры того времени, а придворные оделись в платья, принятые при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты подобно своим прародительницам, а их наряды создавались лучшими современными мастерами. Очаровательнее всех смотрелась на этом балу Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Все танцевали старинные русские танцы, заранее тщательно разученные, — зрелище было поистине завораживающим».

Император Николай II рассматривал этот бал не как обычный маскарад, а как первый шаг к возрождению традиций московского двора. Он был в восторге:

«11-го февраля. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. После ужина был небольшой котильон, во время которого 12 пар танцовали русскую пляску. Все вышло весьма удачно и кончилось в 2 1/2.

13-го февраля. Четверг. В 91/2 начался бал в костюмах времён Алексея Михайловича в Концертной зале — повторение предыдущего для Мама [вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, — прим. автора]. Миша [великий князь Михаил Александрович, младший брат царя, — прим. автора] тоже приехал. Бал прошёл весело, красиво и дружно. Русская пляска была очень удачна. Ужинали в Николаевской зале.

14-го февраля. Пятница. В 10 поехали на бал к графу А.Д. Шереметеву. Половина общества была «наша» — в исторических костюмах. Было повторение вчерашней русской пляски».

Альбом

По просьбе Александры Фёдоровны участников бала запечатлели лучшие столичные фотографы: «Левицкий и сын», «Боассонн и Эгглер», «Рейссерт и Фличе», «К. Е. фон Ганн и Ко», «А. Рентц и Ф. Шрадер», Л. Городецкий, Д. М. Асикритов, В. Класен, Д. С. Здобнов, Ив. Войно-Оранский, Е. Л. Мрозовская и другие.

Благодаря дневнику великого князя Сергея Александровича известна точная дата, когда фотографировалась императорская семья: «К завтраку в Зимний — цари снимались в костюмах». Запись датируется 3 [16] марта 1903 г., то есть фотографии были выполнены уже по окончании всех торжеств.

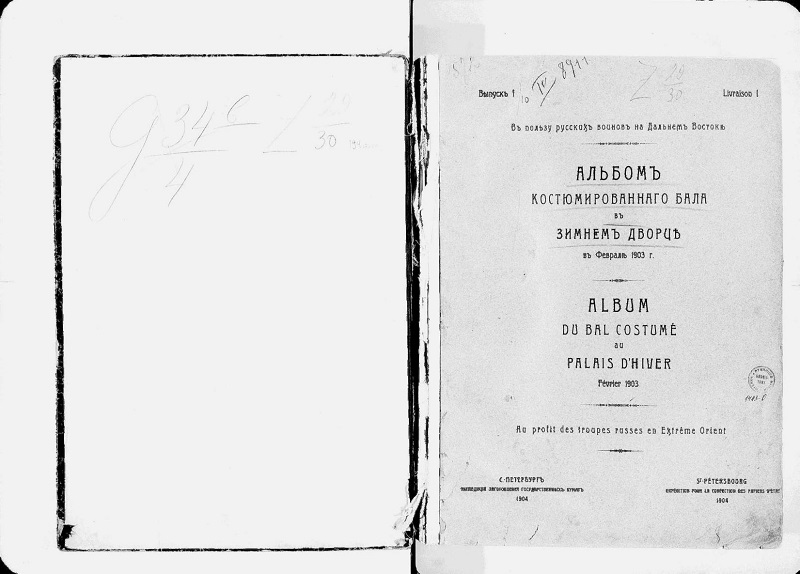

В 1904 г. по заказу Императорского двора вышел ограниченный тираж альбома «Костюмированный бал в Зимнем дворце» с 21 гелиогравюрой и 174 фототипиями, состоявший из десяти увражей (папок) большого формата. Альбом распродавался в первую очередь среди участников бала, а средства от продажи шли на благотворительные цели.

Удивительным фактом является ещё и то, что в 1911 г. на немецкой фабрике карточных игр фирмы «Дондорф» (Франкфурт-на-Майне) были разработаны эскизы для колоды игральных карт «Русский стиль» — с фигурами в костюмах, повторяющих наряды участников бала, кроме пикового короля, прототипом которого стала одежда царя Ивана Грозного. Но это, как говорится, уже совсем иная история…

Окончание следует.

Первую часть публикации можно прочесть тут.

Комментарии закрыты.