Тарту XIV века: быстрый рост средневекового города в составе Ганзейского союза

Рассказом о том, как Тарту в составе Ливонии за XIV век более чем в два раза увеличил количество жителей, став важной точкой на карте Ганзейского союза, автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций из цикла "Города Эстонии".

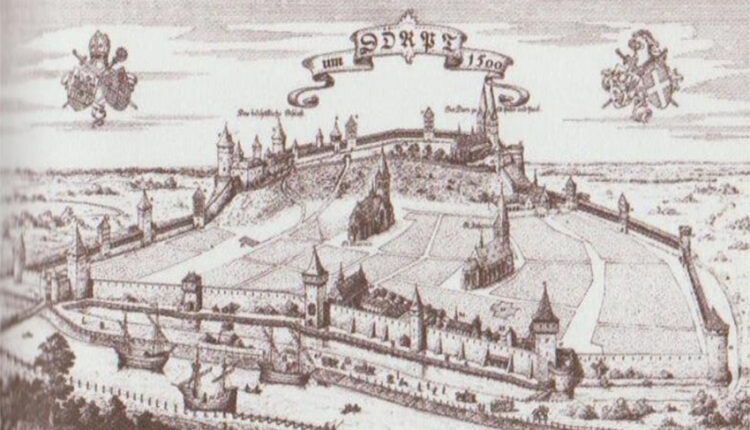

В XIV век Дорпат (нынешний Тарту) вошёл третьим по величине городом Ливонии, в котором, по разным данным, проживало от двух до трёх тысяч человек. Уже в первые десятилетия нахождения в составе орденского государства здесь были заложены два главных здания, остающиеся и сегодня символами его могущества в период средневековья: Домский кафедральный собор и городская Ратуша. Однако процесс их строительства занял ещё довольно длительное время.

Возведение дорпатского кафедрального собора началось ещё в 30-х годах XIII столетия, практически сразу после того, как город стал частью Ливонии. Первоначально это было небольшое каменное здание, которое постепенно перестраивалось и расширялось. Первые годы строительство велось в стиле ранней готики, характеризующейся простыми архитектурными формами.

Однако ещё в конце XIII века на холме Тоомемяги был возведён первый неф собора, который городскими властями рассматривался как базилика с тремя нефами. В первой четверти XIV века здание собора значительно расширилось: были достроены боковые нефы, хоры и капеллы. Немного позже появилась высокая западная башня, которая сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей города.

Считается, что дошедший до наших дней вид (хоть и в сильно повреждённом состоянии) собор обрёл к середине XV века, а окончательно строительные работы в нём завершились позже, когда были возведены две массивные башни высотой по 66 метров каждая. Базилику с высокими сводами в Дорпате упоминают летописцы второй половины XIV столетия.

Сегодня тартуский Домский собор — не только единственная в Эстонии средневековая церковь с двумя башнями, но и один из самых крупных хотя бы частично сохранившихся храмов страны. Большинство фресок в нём, а также алтари и скульптуры, многие из которых сохранились до настоящего времени, датируются либо XIV, либо XV веками.

Вторым по исторической значимости зданием современного Тарту является городская Ратуша. Её строительство также началось в XIII веке, но точная дата начала работ неизвестна. Первое упоминание о функционировании ратуши в Тарту датируется 1248 годом, что делает её одной из старейших сохранившихся ратуш в Северной Европе. Однако в тех же документах уточняется, что первая ратуша, располагавшаяся на том же месте, что и нынешняя, была деревянной и использовалась только как административное здание для магистрата (городского управления).

В XIV веке начались строительные работы по замене деревянной ратуши города Дорпата на более прочную каменную конструкцию, которая вводилась в эксплуатацию поэтапно. Практически полностью современный вид ратуша приобрела в XV веке, когда её перестроили в готическом стиле, добавив характерные элементы архитектуры того времени: острую крышу, высокие башни и декоративные детали. Фасад ратуши украшен различными скульптурами, гербами и другими декоративными элементами.

Высокая башня ратуши на долгое время стала не просто символом власти, но и подтверждением процветания города в Средние века. Сегодня Тартуская ратуша — это не только историческое здание, но и один из самых известных символов города, привлекающий туристов со всего мира. Она в основном исполняет функцию музея, но иногда становится местом проведения различных культурных и политических мероприятий.

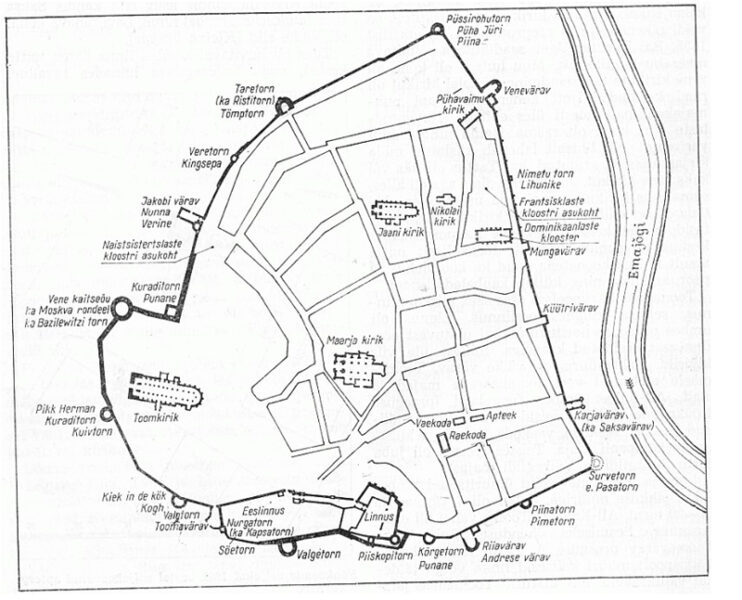

В начале XIV века на месте ранее возведённых деревянных укреплений вырос более прочный каменный пояс. Теперь городская стена соединялась с замковыми укреплениями на холме Тоомемяги, составляя единую линию обороны. Спустившись с епископского холма, стена шла к реке Эмайыги через нынешние улицы Лай и Кронуайя (Kroonuaia tänav). Далее, уже вдоль берега реки, укрепления тянулись на юго-восток, доходя до улицы Поэ (Poe tänav), где поворачивали к холму Тоомемяги, а затем замыкали кольцо у епископского замка.

Примерно в то же время у крепостных стен появились новые башни. К построенной ещё в XIII столетии, а затем получившей дополнительные укрепления Пороховой башне (Pruunitorn), которая всегда использовалась в качестве арсенала, добавились башня Длинный Герман (Pikk Herman), башня Святого Георгия (Jüriku torn) и Узкая башня (Tähetorn).

Точная высота башни Длинный Герман в Тарту, как и она сама, не сохранилась. Однако историки уверены, что башня была значительно ниже, чем её знаменитая «тёзка» в Таллинне, — примерно 20–30 метров. Это связано с тем, что основное предназначение той башни заключалось в обороне города, и её размеры соответствовали практическим задачам средневекового укрепления.

Две другие упомянутые башни также были сильно повреждены в боевых действиях Ливонской войны. Если от Узкой башни, находившейся на западной стороне стен, практически ничего не осталось, то башню Святого Георгия, построенную в южной части укреплений, можно частично увидеть в современном Старом городе Тарту.

Также в первой половине XIV века появилась стена, отделившая епископские земли на Тоомемяги от так называемого «нижнего города». Предположительно она шла от ворот Якоба до Домских ворот замка. Фрагменты этой стены ещё можно увидеть на склоне холма со стороны улицы Якоби. Однако на дошедших до настоящего времени планах эта стена почему-то отсутствует. Историки предполагают, что в основном она несла не защитные, а административные функции.

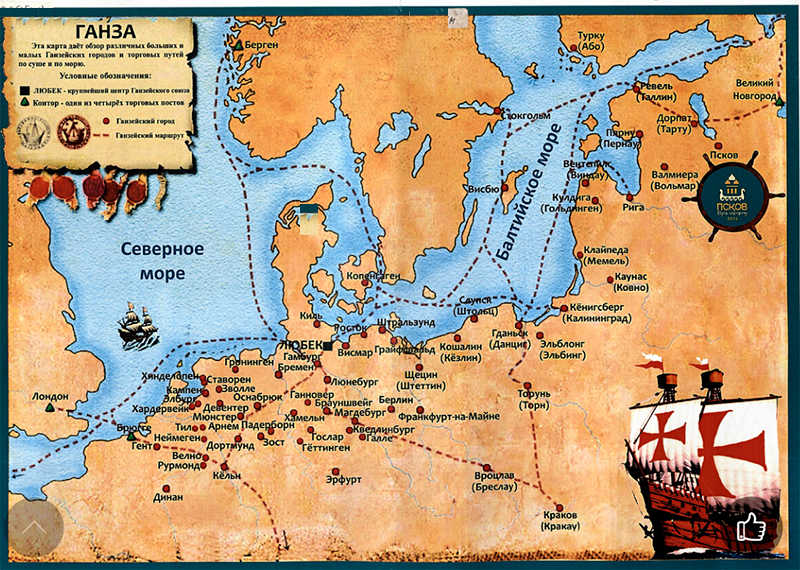

Важным фактором активного развития города в XIV веке стало вступление в Ганзу. Нынешний Тарту получил эту привилегию на основании Дорпатской ганзейской грамоты. Этот документ, утвердивший участие в одном из важнейших торговых союзов того времени, был предоставлен городу в 1280 году стараниями властей Ливонского ордена.

Членство в Ганзейском союзе оказало огромное влияние как на экономическое, так и на административное развитие не только Дорпата, но и окружающих его земель. Теперь через город проходили сразу несколько торговых путей, которые поддерживались военной инфраструктурой Ливонии. Уже в начале XIV века Дорпат стал фигурировать в числе крупных транспортных узлов Северной Европы.

Город был расположен на пересечении как минимум пяти важных торговых маршрутов. Прежде всего, это главный ганзейский путь, доходящий до таких городов, как Любек, Бремен и Гамбург. Из этих немецких портов в Ригу, Ревель и Дорпат по нему в основном доставлялись шёлк, вино и металлы. Обратно в Европу шло зерно, лён, кожаные изделия и древесина, а также товары, полученные из Руси.

Вторым маршрутом был путь в русские княжества — Псков, Новгород и далее. По нему через Псковское и Чудское озёра, а также по сухопутным дорогам доставлялись в Дорпат меха, воск, дёготь, смола, мёд и другие товары. На Русь же в основном везли полученные из Европы ткани, одежду, украшения и оружие.

Третьим по значимости направлением являлся внутренний водный маршрут по реке Эмайыги, которая не только связывала город с Балтикой, но и позволяла купцам собирать местную продукцию. В дальнейшем всё это либо шло в Европу, либо продавалось для Руси. Тем самым наличие торговой базы в Дорпате поддерживало развитие той части Ливонии, которая располагалась как вдоль рек Пярну и Эмайыги, так и по их притокам.

Четвёртым по значимости направлением в XIV веке являлся внутренний маршрут по Ливонии, который шёл в основном по сухопутным дорогам к другим портам Балтийского моря. Проходя не только через Ригу, но и через религиозную и военную столицу Ливонии Венден (ныне — Цесис), он способствовал росту престижа Дорпата в экономическом пространстве региона. Именно цесисский замок долгие годы служил резиденцией комтура — самого высокопоставленного офицера ордена, ответственного за управление всей территорией Ливонии.

Пятым направлением торговли, проходившим через город, были пути на Швецию и вообще на Скандинавию. Вышедшие в Балтику корабли следовали на Стокгольм, Гётеборг и другие северные порты. По нему из Скандинавии поставлялись в основном рыбная продукция, а также изделия из железа и меди, а вывозились туда зерно, лён и дерево. В XIV веке из-за частых военных столкновений на маршруте это направление развивалось не очень успешно, но в моменты затишья боевых действий и по нему проходило немало торговых судов.

К концу XIV века население Дорпата состояло из немецких купцов и ремесленников, а также эстонцев и представителей других народов, среди которых преобладали русские и литовцы. Историки утверждают, что «нижний город» можно разделить на две части: «немецкий район», располагавшийся ближе к ратуше, и место, где проживали представители других народов, сформировавшееся вдоль реки Эмайыги.

Точные данные о количестве жителей средневекового города Дорпат на 1500 год не сохранились, но предположительно это число находилось между шестью и восемью тысячами человек. Таким образом, Тарту на рубеже XIV–XV веков был одним из самых крупных городов Ливонии, вероятнее всего, уступая только её столице — Риге.

Следующая статья об истории Тарту будет посвящена развитию города в XV веке, когда он стал одним из самых важных ливонских купеческих центров Ганзейского пути из Европы на Русь.

Комментарии закрыты.