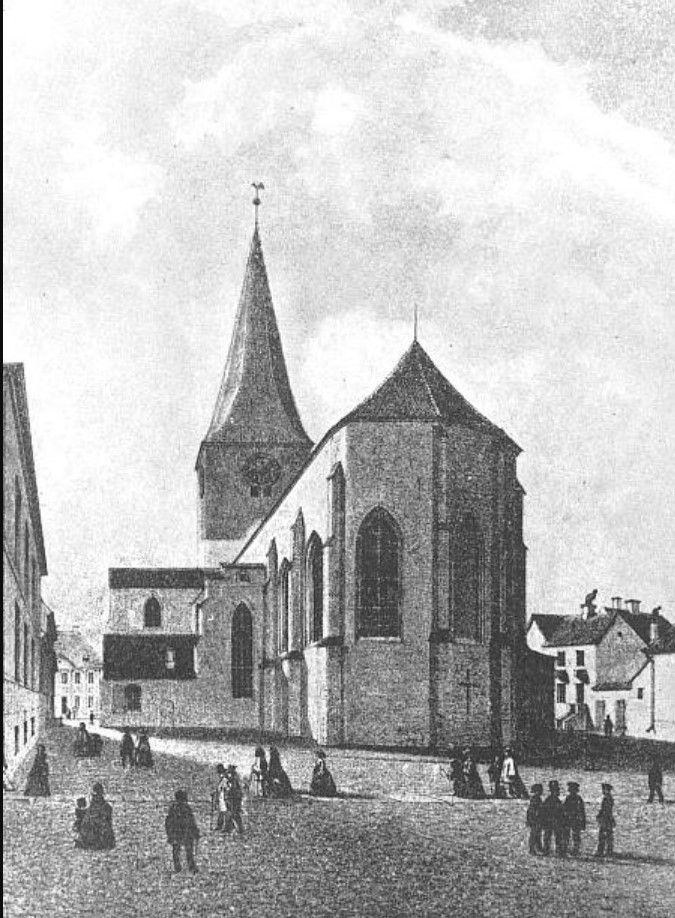

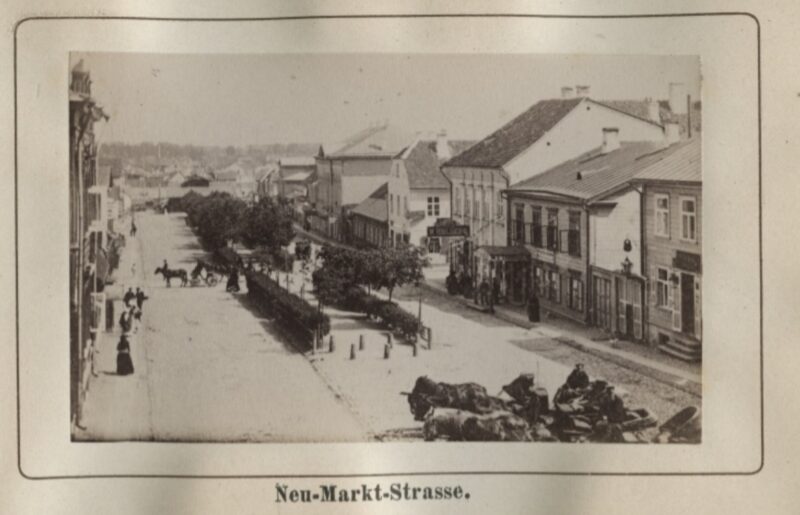

Тарту конца XIX века: от полуфеодального Дерпта к капиталистическому Юрьеву

Рассказом о том, как на месте руководимого магистратом Дерпта, в экономике которого немалую роль играли сформированные по средневековым нормам цеха, за полвека появился быстро прибавивший в числе жителей город, которому в 1893 году было возвращено название Юрьев, автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций об истории Тарту из цикла "Города Эстонии".

Проявления феодализма в Тарту (тогда — Дерпте) в различных аспектах общественной, экономической и политической жизни города сохранялись вплоть до второй половины XIX века. Однако за счёт реформ, проведённых властями Российской империи, феодальный строй к концу столетия всё-таки уступил место более современным капиталистическим и буржуазным отношениям.

Остзейское дворянство (в основном немецкого происхождения) в середине XIX века сохраняло ещё очень широкие права и автономию. Оно контролировало местное самоуправление, суды, полицию и административную систему Дерпта. Крестьяне же, в большинстве эстонцы и латыши, как и большая часть русских жителей города, были социально и экономически зависимы от бюргеров.

Даже после юридической отмены крепостного права (в 1819 году) у крестьян Лифляндии, вторым по величине городом которой был Дерпт, по-прежнему не было земли, и они зависели от помещиков. Они были обязаны выполнять барщину или платить оброк, фактически арендуя землю у её собственников, имея при этом ограниченные права на передвижение.

До имперских реформ 1860-х годов крестьяне, владевшие в лучшем случае очень небольшими наделами, не были полностью свободны в выборе места жительства и своих занятий. При этом не только эстонцы и латыши, но и большинство русских жителей Дерпта (за исключением тех, кто работал на имперское правительство) практически не имели доступа к административным и судебным должностям в местной власти.

Немецкое дворянство и бюргеры Дерпта сохраняли привилегированное положение и в культурной жизни, и при получении школьного образования, а также при поступлении в высшие учебные заведения. Несмотря на прогрессивность и прямую связь с российской имперской властью, вплоть до конца 1860-х годов местный университет в значительной степени оставался под влиянием немецкой аристократии.

Управление как на губернском, так и на городском уровне осуществлялось через сословные собрания дворянства, а не через представительные органы с участием всех слоёв населения. Местная власть в Дерпте находилась в руках городского магистрата, формировавшегося из представителей немецкого бюргерства — богатых горожан, часто связанных с торговлей, ремёслами или университетом. Эстонское, латышское и русское население, включавшее большинство жителей, практически не участвовало в управлении городом. Их юридический статус был низким, они очень редко добивались получения прав горожан (Bürgerrecht).

Феодальные сословные формы во власти сохранялись до того, как в 1870 году в Российском государстве была проведена городская реформа. По новому положению высшим органом самоуправления в городах становилась городская дума. Она избиралась на четыре года тремя группами налогоплательщиков (куриями). Каждая группа выбирала треть состава думы, оплачивая также треть городских налогов. Первую, самую малочисленную, составляли элита — в основном крупные купцы и промышленники, во вторую входили ремесленники, а в третью — прошедшие имущественный ценз горожане.

Дума формировала исполнительный орган — городскую управу, во главе которой стоял городской голова. Самоуправление тесно взаимодействовало с цехами — организациями ремесленников, которые продолжали работать по средневековому образцу. Они регулировали всё: от количества мастеров до методов производства и цен. Вступить в цех можно было только с разрешения старшин, и чаще всего — только лицам немецкого происхождения. Эстонцы, латыши и русские допускались туда крайне редко. Как правило, они оставались подмастерьями или рабочими без права на открытие собственной мастерской.

Будучи из-за имущественного ценза далеко не демократичным актом, новое положение о городском самоуправлении явилось тем не менее шагом вперёд по сравнению с полуфеодальной властью магистрата в городах Лифляндии и Эстляндии. Она была настолько обширной, что влияние и контроль со стороны государственной власти оказывались значительно менее значимыми.

В Тарту положение от 1870 года было установлено указом от 26 марта 1877 года. Первые выборы городской думы из 60 членов состоялись в феврале 1878 года. В первой группе избирателей насчитывалось 58 человек, во второй — 161, а в третьей — 862. Даже в третьей группе прошли в основном кандидаты немецкой буржуазии. Таким образом, управление городом полностью осталось в руках немецкой буржуазии.

В связи с быстрым развитием капитализма в Российской империи второй половины XIX века в стране происходили крупные изменения, которые оказали серьёзное влияние и на социально-экономическую жизнь Дерпта. С 4 июля 1866 года в городах прибалтийских губерний в противовес цехам было разрешено открывать ремесленные мастерские при условии оплаты соответствующего налога.

Постепенно все дерптские цеха ремесленников превратились в добровольные общества. Однако окончательно замкнутость цехового порядка была ликвидирована только к 1877 году, когда в губерниях Прибалтики вступило в силу новое уложение о городской жизни, что ознаменовало окончательную победу капиталистического товарного производства над феодальным цеховым.

Средневековая организация ремёсел распалась. Число учеников постоянно уменьшалось, да и количество мастеров в те годы упало. Это было связано с неравномерным развитием капитализма, а также тем, что характерная для этой формации нестабильность экономического развития в первую очередь сказывается на мелкой буржуазии. В данном случае — на владельцах и работниках мелких ремесленных мастерских.

Теперь в городе ремеслом занимались и те люди, которых ранее не принимали в цеховые организации. В их числе были и выходцы из крестьянского сословия, и потомки разорившихся купцов, и другие горожане. Во второй половине XIX столетия получили распространение и новые профессии (механик, техник, фотограф и др.). Многократно увеличилось число строительных рабочих и извозчиков. На предприятиях стал использоваться и женский труд.

В 1870-х годах в экономическую жизнь Дерпта большое оживление внесло строительство в округе железных дорог. Вслед за открытием в 1876 году ветки, связавшей город с Тапа, а далее с Ревелем и Петербургом, последовало сооружение в 1887 году линии до Валги, где далее уже были пути до Риги, а в 1899 году поезда пошли и на маршруте через Выру до Пскова.

В производственном секторе города главное место по-прежнему занимали ремесленные мастерские, а крупнейшим предприятием города долгое время являлась основанная в 1864 году мебельная фабрика Банделье, на которой трудилось около сотни человек. В середине же 1870-х из 505 зарегистрированных предприятий города лишь на 76 было более пяти работников.

В 1879 году была основана лесопилка Хюббе, в 1885 году Карл Леста открыл крупную мастерскую, где изготавливались железные ворота и выполнялись сварочные работы. Быстро развивалась лёгкая и полиграфическая промышленность. В 1880 году по решению городской думы заработала газовая фабрика, которая обеспечивала улицы и богатые дома освещением.

На пивоваренном заводе Шрамма в 1890 году работало более 50 рабочих, а на подобном предприятии Муссо — около 25. К концу XIX столетия в городе также заработали машиностроительно-механический завод Фауре и Хаубнера (1894), дрожжевая фабрика (1895) и другие производства.

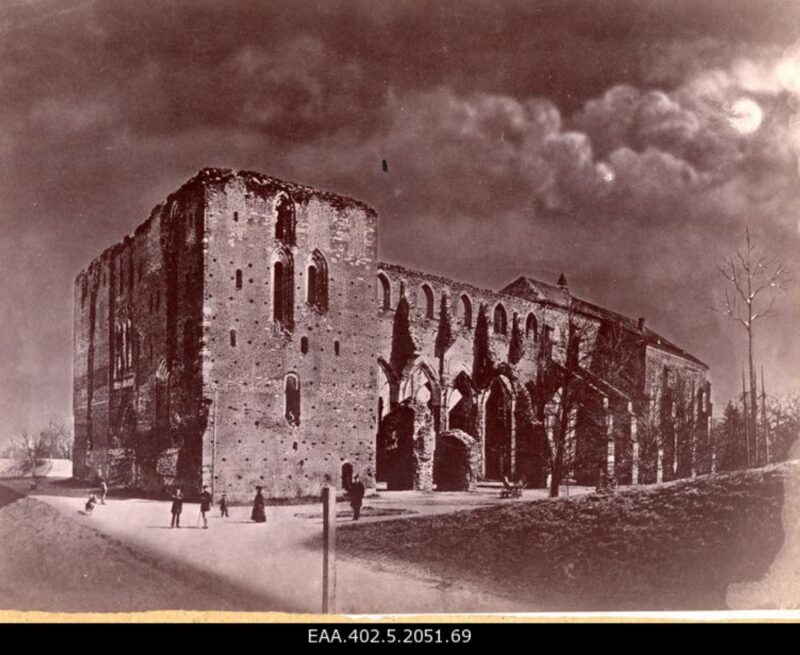

Во второй половине XIX века университет Дерпта сохранял за собой репутацию центра культурной, научной и просветительской жизни округи. Однако привлечению студентов из других регионов России мешал немецкий язык обучения. В 1870-х годах началось постепенное увеличение числа предметов, преподававшихся на русском языке. Всерьёз же русификацией ранее шведских губерний правительство Российской империи занялось в следующем десятилетии. Её пиком стал указ императора Александра III о возвращении Дерпту его исторического названия Юрьев, который был подписан в 1893 году.

В конце XIX столетия, после того как многие немецкие профессора покинули университет, эстонцев и латышей, получавших образование теперь уже в Юрьевском университете, становилось с каждым годом всё больше. Он вошёл в историю не только как заведение, где изучались науки и делались открытия, но и как одно из важнейших мест формирования эстонского (и латышского) национального самосознания.

В 1892 году вступило в силу новое положение, по которому право голоса на местных выборах сохранялось в основном за владельцами недвижимого имущества. Параллельно имущественный ценз в уездных городах, в том числе и в Тарту, вырос до 1000 рублей. Права голоса тогда лишились многие самостоятельные ремесленники и мелкие купцы Юрьева, не имевшие недвижимого имущества на такую сумму. Таким образом, новое положение, действовавшее до 1917 года, оказалось даже более ограничительным, чем введённое в 1870 году.

Город продолжал получать доход от сдачи внаём своей недвижимости. В 1879 году он составлял 31,6 % поступлений в бюджет, а в 1886 году вырос до 37,7 %. Однако появлялись и новые статьи расходов, которые нужно было покрывать. Увеличилось количество и фонд заработной платы чиновников и полицейских. Выросли части бюджета, из которых финансировались школы, мощение и освещение улиц, укрепление берегов реки Эмайыги и прочие расходы.

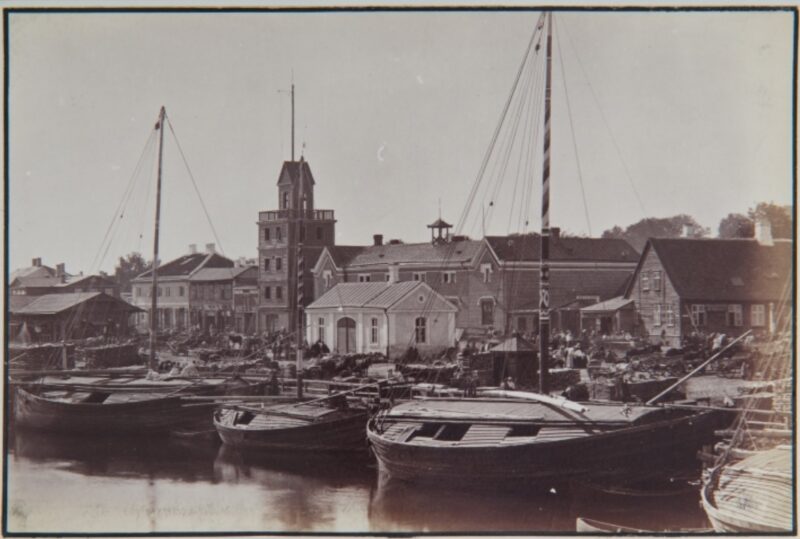

Развитию города способствовало судоходство по реке Эмайыги. С 1862 года действовало регулярное пароходное сообщение между Тарту и Псковом. По данным статистики, в 1870 году на этом маршруте работали четыре парохода: «Александр», «Нарва», «Дорпат» и «Пейпус». По данным полицейского управления за 1899 год, в Юрьевском уезде было зарегистрировано семь барж, владельцами которых были русские купцы. Развивался и гужевой транспорт. В 1892 году в Юрьеве действовало не менее восьми крупных стоянок извозчиков.

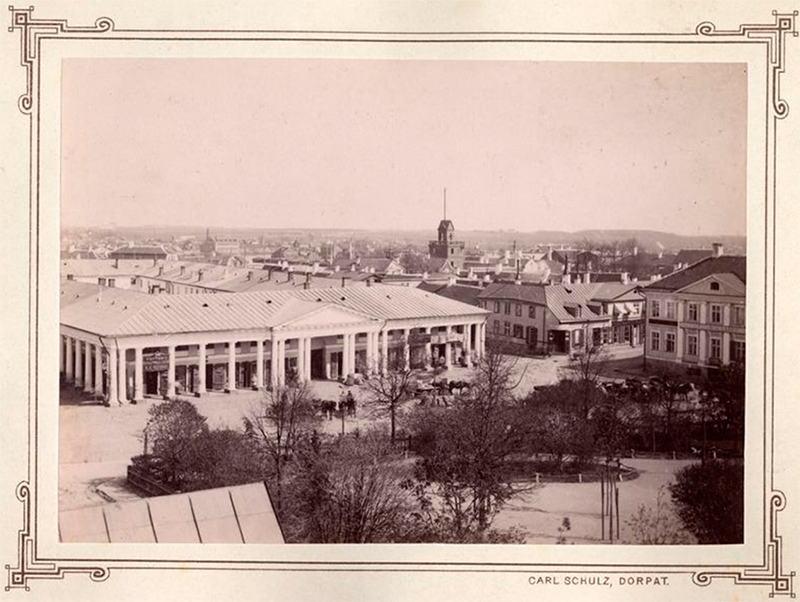

В 1878 году в городе работали 304 лавки и 139 питейных заведений (пивные, трактиры и др.). Примерно на каждые 70 жителей приходилась одна торговая точка. В секторе торговли, по данным местной власти того времени, было занято 1219 человек (33 % работоспособного населения). Отдельно учитывались торговые точки ремесленников (мясные, булочные и др.), которых насчитывалось более 90. Фактически они представляли собой те же торговые лавки, но по статистике причислялись к ремёслам.

По размерам торговые предприятия сильно различались. Около половины из них составляли мелкие лавки, 108 из которых были молочными. Кроме повседневных продовольственных товаров (хлеба, молока, колбасы), там можно было купить нитки, иголки и различную галантерею. С внедрением новых технологий XIX века появилась также торговля керосином и смазочными маслами. Часто за прилавком в лавке стоял сам владелец. Обычными были магазины, где работал один-два помощника-продавца. Торговых точек с тремя и более продавцами на весь город насчитывалось не больше двух десятков.

Всероссийским положением от 1861 года, введённым в прибалтийских губерниях в 1867 году, предусматривалось, что продажа алкогольных напитков является свободной. Однако к концу XIX века торговля алкогольными напитками стала монополией городского самоуправления, которое либо содержало пункты продажи, либо сдавало их в аренду частным лицам.

Право содержать пункты продажи алкоголя (кроме трактиров) мог получить каждый. Существовавшие ранее привилегии были ликвидированы. Этот период ознаменовал переход к свободной капиталистической торговле. Пункты продажи алкоголя часто теперь содержались перебравшимися в город «лицами крестьянского происхождения».

Злободневным для быстрорастущего города стал вопрос об открытии столовых, где можно было бы недорого поесть. В конце 1876 года открылось первое подобное заведение, назвавшееся «народной кухней», а к концу века их число превысило десяток.

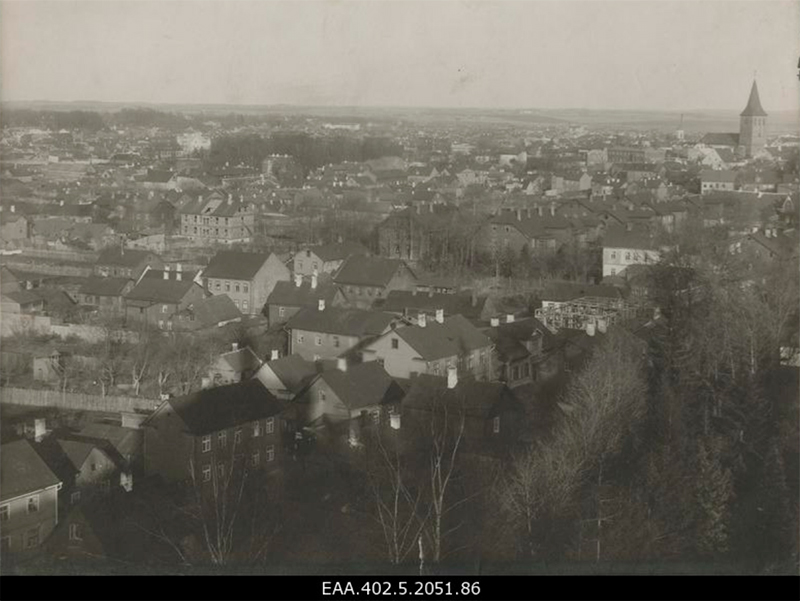

Население Дерпта во второй половине XIX века росло довольно быстро. Если к 1862 году в городе насчитывалось примерно 14 тысяч жителей, то уже через пять лет их число превысило 21 тысячу. К 1881 году в городе проживало 30 тысяч человек, а в 1897 году количество жителей Юрьева достигло 41 тысячи.

Главным фактором прироста населения города являлась иммиграция. По данным 1897 года, 27 480 человек (68,45 %) были уроженцами других мест. Больше всего прибыло из ныне эстонской части Лифляндской губернии (78,5 %, в том числе из окружающего город уезда — 57,8 %).

В последние десятилетия XIX века в Юрьеве резко изменился национальный и социальный состав жителей. Возросла численность и удельный вес эстонцев, но снизился процент немцев и русских. Если в 1867 году в Тарту проживало 46,3 % эстонцев, то к 1881 году их количество выросло до 55,1 %. Количество немцев за тот же период снизилось с 42,4 % до 35,0 %, а русских — с 8,9 % до 6,1 %.

По данным переписи населения за 1897 год, Юрьев стал ещё более эстонским городом. 70,8 % его жителей определили себя как эстонцы. Немцев было 16,7 %, а русских — 6,5 %. Однако при этом в центральной части города лишь 13 % владельцев недвижимости были эстонцами. Большинство крупных зданий и строений тогда принадлежало либо немецким бюргерам, либо русским купцам.

О том, как город Юрьев войдёт в XX век, как переживёт революционные и военные годы, а затем после заключения здесь мирного соглашения станет вторым по величине городом уже независимой Эстонии, читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.