Тарту начала XX века: рост города и университета, развитие культуры и торговли

Рассказом о Юрьеве двух первых десятилетий XX века автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает цикл публикаций об истории Тарту из цикла "Города Эстонии".

Город Юрьев (ныне — Тарту) в начале XX века представлял из себя культурный, образовательный и административный уездный центр Лифляндской губернии Российской империи, уступавший только её столице (Риге) и главному городу Эстляндии Ревелю. Период до Первой мировой войны, пришедшей в этот регион в 1914 году, стал для него временем стабильного роста и развития.

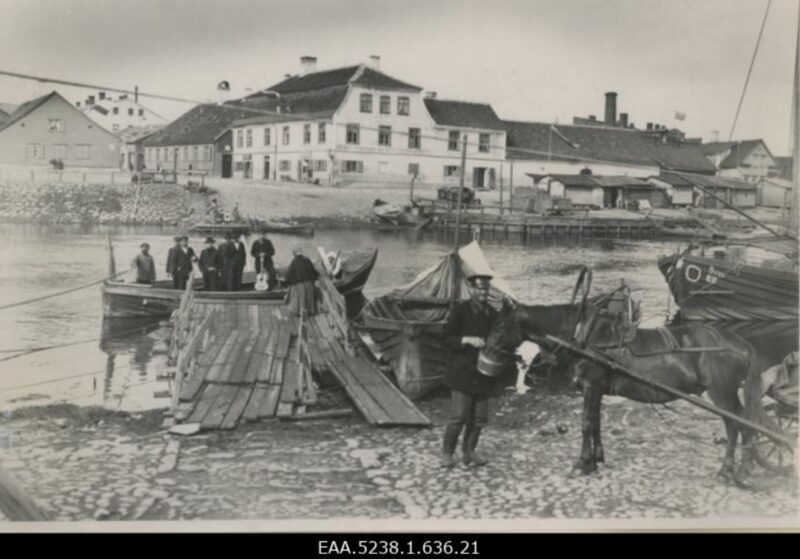

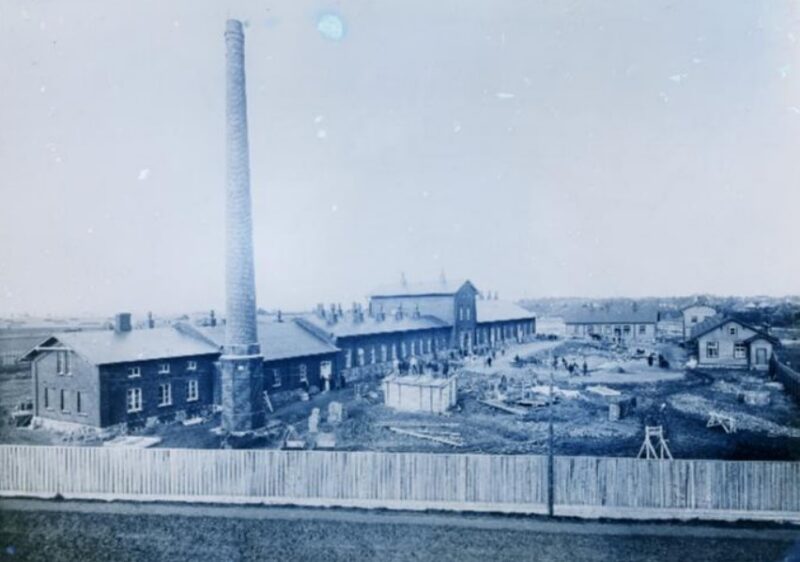

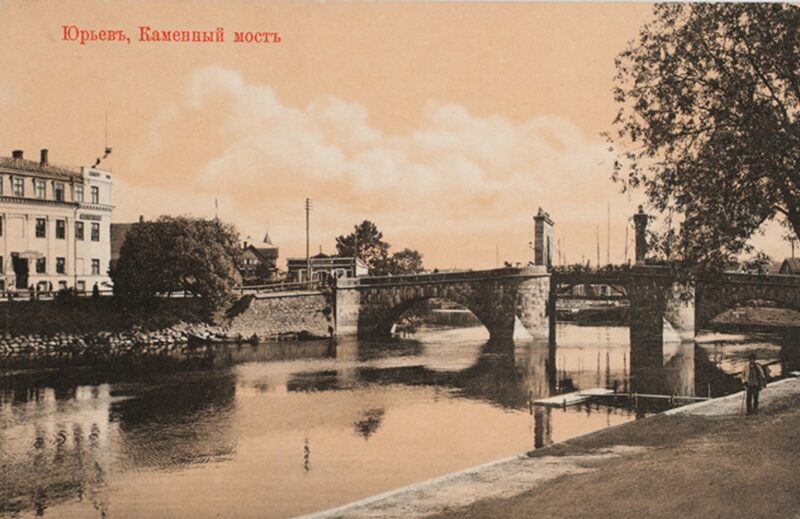

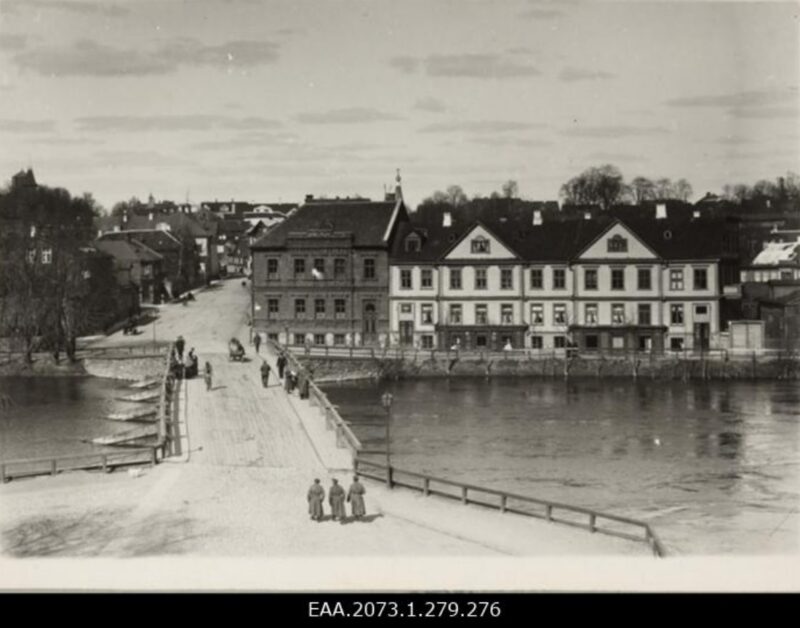

Благодаря прошедшей через город в конце XIX века железной дороге и активному судоходству по реке Эмайыги Юрьев традиционно являлся важным торговым и транспортным узлом . Здесь работали ремесленные мастерские, типографии, аптеки, а также учебные и научные учреждения. Однако крупных промышленных предприятий до развала Российской империи, кроме тех, что работали здесь с XIX века, практически не появилось. Общее число представителей рабочего класса (пролетариата) в городе к 1917 году так и не превысило полторы тысячи человек.

В первые годы XХ столетия вплоть до вступления России в войну в 1914 году, как доходная, так и расходная части бюджета города быстро увеличивались. Это было связано с активным строительством муниципальных и государственных зданий и сооружений — школ, казарм, больниц, а также городской электростанции, заработавшей в 1910 году.

На базе появившейся в городе ещё в 1841 году окружной больницы в 1895 году заработало более крупное лечебное заведение, в первые два десятилетия XX века прирастаditt зданиями, в которых работали амбулатории, врачебные пункты и аптеки. Если в конце XIX столетия в Юрьеве было лишь три аптеки, то к 1911 году их число выросло до десяти. Врачей по состоянию на 1897 год насчитывалось 55 (включая преподавателей медицинского факультета университета), в 1903 году их число увеличилось до 70, а к 1913 их число почти достигло сотни.

После того, как в 1898 году в прошла ликвидация купеческих гильдий, предприятия торговли были разделены в соответствии с их характером и размером на пять налоговых ступеней. Они скупали у крестьян сельскохозяйственную продукцию. В основном — лён и зерно, которые отправляли в Петербург. В общей сложности именно две эти позиции составляли около трети товарооборота города начала ХХ века.

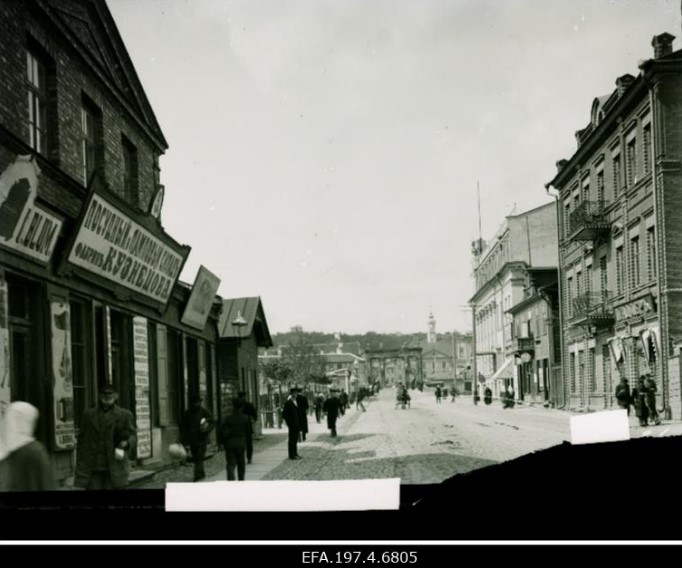

Большинство торговый точек города до Первой мировой войны относились к III разряду. «Третьеразрядные магазины» — это в большинстве своем мелкие лавки, где торговали различными товарами — от продовольствия и тканей до гвоздей, табака и керосина.

Действовали в Юрьеве и крупные торговые фирмы, имевшие отделения и филиалы в других городах. Они принадлежали в основном русскому и немецкому капиталу. Однако большая часть предприятий розничной торговли всё-таки занимались покупкой/продажей сельскохозяйственных продуктов.

Удельный вес крупных торговых предприятий I разряда составлял лишь 5 % от общего количества, но при этом через них проходило ежегодно около 40% всего товарооборота города. В канун Первой мировой войны самым крупным в Юрьеве считались магазин строительных материалов «Кангро Пикк и Қо» и торговый дом Мярта Янеса, который являлся одним из крупнейших текстильных магазинов Лифляндии.

Территория города в конце XIX века составляла всего 664 га (площадь Таллинна, например, в то же время уже была 5850 га). Юрьев был буквально зажат между землями Тяхтвереской, Раадиской мыз и мызы Қарлова. Теснота застройки в центре вынудила городские власти даже осваивать под застройку малопригодные, страдающие от наводнений, пойменные луга в округе.

Расширение города шло за счёт мызных земель. В 1901 году к Юрьеву была присоединена часть земель Тяхтвереской мызы (улицы Кастани и Вески). Далее были застроены жилыми домами улицы Тяхе и часть земель мызы Карлова. Появились новые районы и за рекой Эмайыги, где работала дрожжевая фабрика, и был выезд в сторону Нарвы (ныне — Нарвское шоссе). К 1916 же году в черте города уже оказались практически все земли мызы Карлова и хутора Пурде. На месте же земель мызы Тяхтвере к тому времени появились улицы Сави, Тёэстузе и Няйтузе.

В основном в Карловском и других предместьях возводились одно-двухэтажные деревянные здания. Комфортнее была застройка территории между железной дорогой и холмом Тоомемяги, где жили преподаватели университета, чиновники, студенты и служащие, а также в районе Рижского шоссе, улиц Айа (нынешняя Ванемуйзе) и Валликраави.

В архитектуре города Юрьева начала XX века сочетались немецкие, русские и североевропейские стили. Город был застроен аккуратными каменными и деревянными зданиями, а улицы были достаточно чистыми и ухоженными для своего времени.

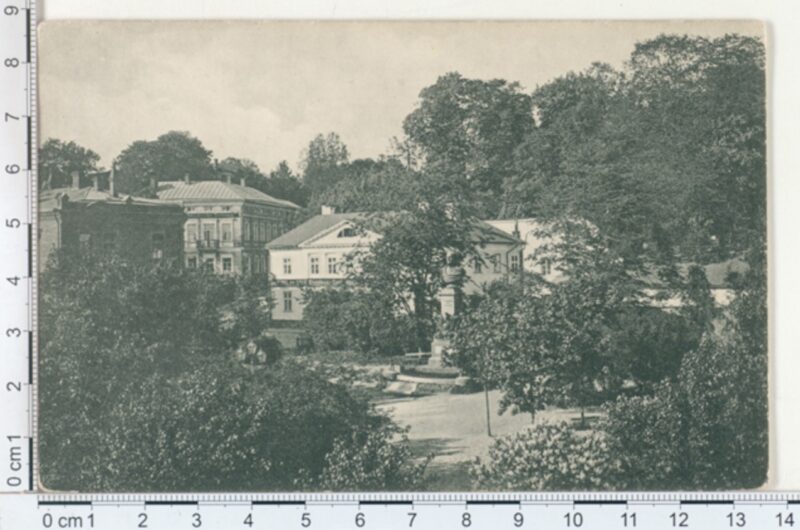

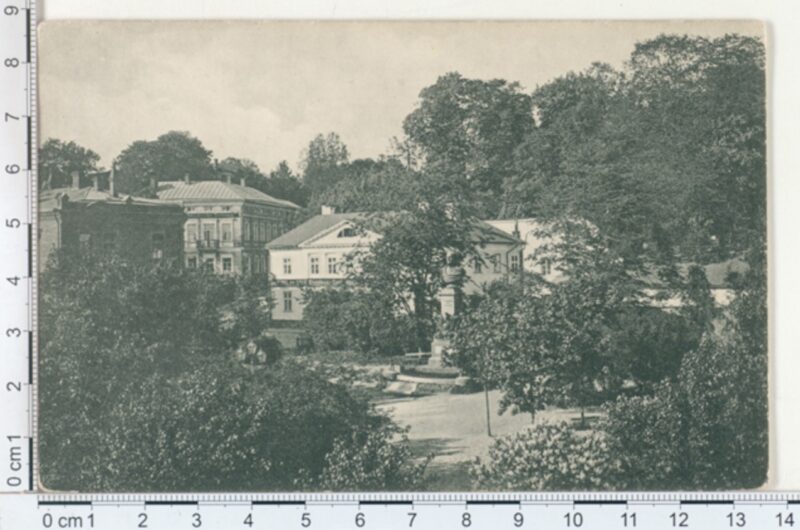

Некоторые богатые горожане добивались права застройки даже в зеленой зоне, опоясывавшей центр города. Там появились и несколько представительских зданий, принадлежавших городским властям. В их числе построенное в 1904 году с элементами классицизма здание студенческого общежития, созданное архитектором Р. Гулеке. В советское время в нём располагался Центральный государственный исторический архив Эстонской ССР.

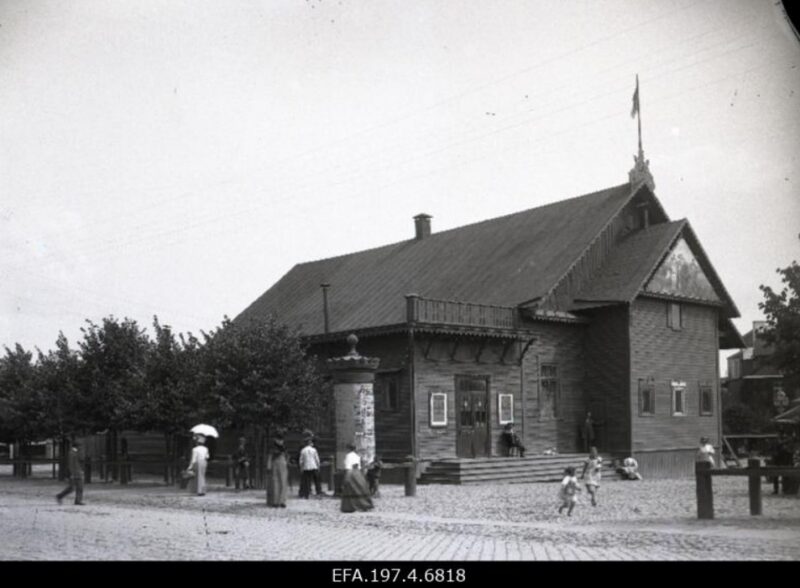

В городской архитектура получает распространение стиль модерн. Постепенно набиравшая силу эстонская буржуазия стала привлекать финских архитекторов, разрабатывавших направление национального романтизма. В 1906 году по проекту финна A. Линдгрена было завершено строительство монументального театрально-концертного здания «Ванемуйне». Другой известный финский архитектор Э. Сааринен спроектировал здания студенческих организаций на улице Вески, а также построенную в 1913 году Павловскую церковь.

Образцом модерна является здание Немецкого театра (ныне малое здание театра «Ванемуйне») и построенное эстонским архитектором Г.Хеллатом в 1902 году здание Эстонского студенческого общества на улице Вильянди. Неподалеку от него в 1914 году началось также сооружение по финскому проекту здания женской гимназии Эстонского общества воспитания молодежи, которое завершилось уже в годы независимости.

По состоянию на 1910 год Юрьев занимал территорию в 486 гектаров. Жилых домов в нём

насчитывалось 3125. По правилам, установленным к 1901 году, город делился на район каменных построек (центральная часть), на расширенную зону смешанных построек (улицы Қроонуайа, Роози, Қарлова и др.) и на прочие земли, где преобладали деревянные строения.

Если в конце XIX века в городе насчитывалось 92 улицы, общей длиной 50,3 км, то к 1913 году, после включения в состав Юрьева предместий и активной застройки в районе железнодорожной станции, их число выросло до 130, а протяжённость увеличилась более чем на треть.

Первые частные автомобили в городе появились лишь накануне Первой мировой войны. Их владельцами являлись в основном самые богатые горожане. Были у городских властей планы по созданию «конки», но их не удалось реализовать из-за начала войны.

В начале XX века уличное освещение было только в центре и в основном с использованием керосиновых фонарей. После 1910 года, когда заработала городская электростанция, уже не только центр, но и часть предместий были покрыта сетью электрических фонарей.

Канализация была лишь в единичных зданиях центральной части города, да и качество юрьевских колодцев оставляло желать лучшего. Центрального водопровода Юрьев не имел. В 1906 году начинались геодезические работы по его созданию, которые продолжались до 1913 годов, но так и не были доведены до конца.

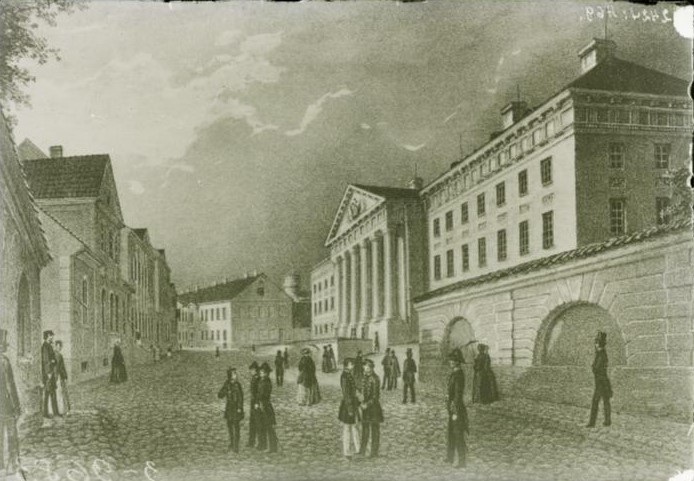

«Сердцем» культурной, научной и общественной жизни города оставался Юрьевский (ранее — Дерптский) университет, основанный в 1802 году. В конце XIX века учебное заведение прошло русификацию. 20 ноября 1889 года вышел царский указ о переводе университета на русский язык и ограничении университетской автономии в соответствии с уставом русских университетов.

Делопроизводство университета было переведено на русский язык в 1892 году. Обучающихся по примеру других университетов России обязали носить форменную одежду. Университет лишился права самостоятельно избирать ректора, деканов и профессоров. Профессоров и деканов теперь назначал министр просвещения, а ректора утверждал лично император.

Реформы завершились к 1895 году. На месте их осуществлял занимавший пост ректора университета с 1892 по 1901 год А. С. Будилович. В 1894 году в главном здании университета была сооружена православная церковь Александра Невского, а в 1902 году к ней была пристроена колокольня. По изданному же в 1897 году указу в университет смогли поступать и выпускники русских духовных семинарий.

Университет к тому времени играл важную роль в образовании не только для русских, но и для финских, немецких, еврейских, латышских и эстонских студентов. Здесь по-прежнему преподавали выдающиеся ученые того времени — биологи, юристы, медики и философы.

По состоянию на 1902 год в Юрьевском университете обучалось 1824 студента, из них 458 были из губерний Прибалтики, 6 — иностранцами и 1360 (74 %) — уроженцами других губерний России. В предвоенном же 1914 году количество студентов увеличилось до 2516 человек, а вместе с фармацевтами и вольнослушателям — 2753 человека.

В начале XX века руководство учебного заведения активно вкладывало средства в строительство. Именно тогда в дополнение к построенным ранее зданиям появились собственный водопровод, два здания клиник в районе Маарьямыйза, институт зоологии, минералогии и геологии на ул. Айа и прочие строения.

К 1917 году университет располагал обширной учебной и научной базой. Медицинский факультет имел 8 институтов, 7 клиник, которые были важными лечебными учреждениями для города, и клиническую аптеку, а факультет естественно-математических наук — 9 кабинетов, обсерваторию и музей зоологии. По всей Европе был известен университетский ботанический сад, В штатном расписании университета тогда было 177 преподавателей и ассистентов, из них 71 профессор и 10 доцентов.

В разные годы в состав преподавательского состава входили профессор палеонтологии Н. И. Андрусов, профессор минералогии Ф. Левинсон-Лессинг, профессор ботаники Н. И. Кузнецов, профессор хирургии М. И. Ростовцев, профессора истории А. Н. Ясинский и Е. В. Тарле (позднее академик), профессор права B. Э. Грабарь, нейрохирург Л. Пуусепп и заложивший основу производства искусственного каучука профессор химии И. Л. Кондаков.

В начале XX века в городе работали русские, немецкие, еврейские и эстонские школы. Были и прочие учебные заведения, а затем появились даже женские гимназии и курсы. В городе действовала Университетская библиотека, которая была одной из крупнейших не только в губернии, но во всех уездных городах. Здесь работали естественнонаучные, юридические, медицинские общества, а также общество врачей губернии. Здесь выходили различные регулярные и разовые газеты, издававшиеся на русском, немецком и эстонском языках. Богема Юрьева вела активную театральную и музыкальную жизнь.

Историки отмечают, что в начале ХХ века работы местных художников эстонской национальности начало постепенно оттеснять в творческой среде прибалтийских немцев. С 1904 года в Тарту работал Kристиан. Рауд (1865-1943), у которого здесь была школа-ателье. Он не только инициировал сбор материалов по эстонскому народному искусству и этнографии, истории культуры и фольклора, но и в 1909 году стал одним из инициаторов создания в в городе Эстонского народного музея (ныне Государственный этнографический музей).

В Юрьеве регулярно проходили выставки произведений эстонского искусства. Местное общество земледельцев устраивало ежегодные выставки рукоделия и этнографических предметов. На такой выставке 1904 года в отделе изобразительного искусства выставлялись работы А. Вейценберга, А. Лайкмаа, Қ. Рауда и других эстонских художников. В 1906 году художественная выставка, как самостоятельный раздел искусства, впервые открылась в помещениях Эстонского студенческого

общества.

Во втором десятилетии XX века главным организатором художественной жизни в городе стал Конрад Мяги (1878-1925), в 1914 году открывший здесь собственные курсы и ателье. По его предложению ещё в 1912 году в доме на улице Рюютли, 4 заработала постоянная художественная галерея, где можно было покупать выставленные работы.

Многочисленные православные, лютеранские, католические церкви Юрьева отражали религиозное и культурное многообразие населения, численность которого по переписи 1897 года была 30800 человек. Больше половины (51%) жителей тогда причисляли себя к эстонцам, немцев было около 21%, а русских — 20%. Количество представителей других национальностей было около 8%. Эстонцы в основном представляли крестьянское и, частично, рабочее население, тогда как немцы и русские — интеллектуальную, купеческую и административную элиту.

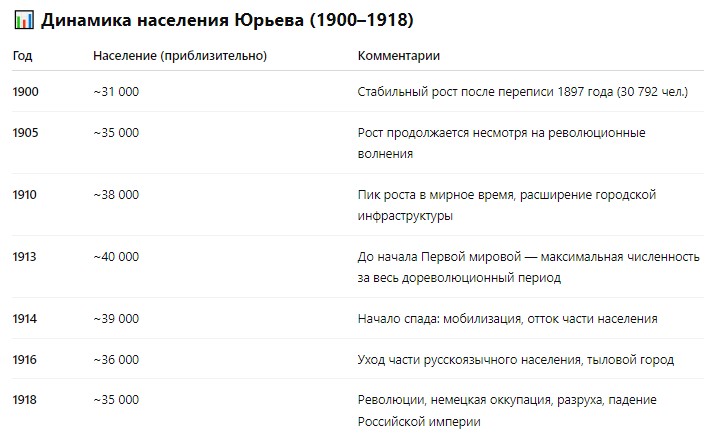

К сожалению, следующая перепись населения пройдёт уже в 1920-х годах в составе Эстонской республики. Поэтому можно лишь приблизительно говорить о поступательном росте числа жителей на основании городских документов. Важно отметить, что в последнем перед Первой мировой войной мирном 1913 году в Юрьеве проживало свыше 40 тысяч человек.

Рассказ о революционных событиях 1917-1918 годов, произошедших в Юрьеве, а также о том, как город развивался уже под названием Тарту в составе Эстонской Республики, читайте в следующей публикации.

Комментарии закрыты.