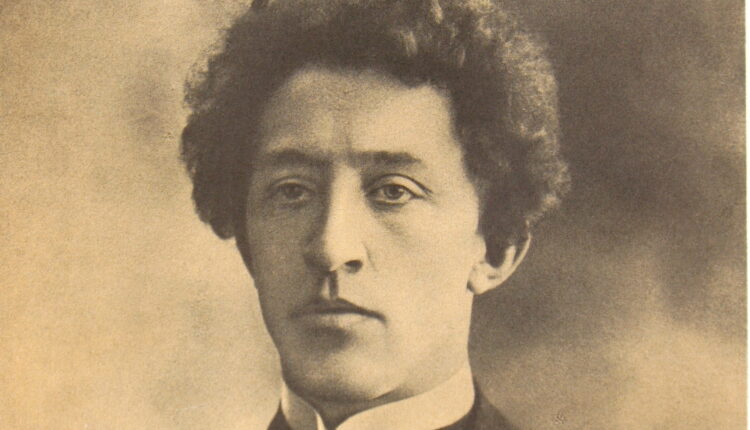

«Прозаический» Блок

Великий русский поэт Александр Блок умер 7 августа 1921 г. на 41-м году жизни — «сгорел» от скоротечной болезни.

Дворянина и интеллигента Блока, внука знаменитого русского ботаника, ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова и зятя знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева идея революции захватила — он искренне в неё поверил и считал, что только так можно переустроить насквозь прогнивший отечественный миропорядок. По этому периоду мы знаем Александра Блока как автора поэм «Двенадцать», «Скифы», «Возмездие».

Между тем Блок оставил удивительной глубины прозаические записки, статьи и очерки, посвящённые как раз революционной поре. Для меня в буквальном смысле откровением стала статья Александра Александровича «Последние дни императорской власти» — это мысли и наблюдения Блока во время его работы в… Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.

«Нет, ничего не делаю»

С приходом революционной поры Блок перестал быть исключительно поэтом — чтобы избежать призыва в армию, требовалась «серьёзная» работа. Поэтому с 1916 г. до февраля 1917 г. Блок трудился табельщиком в 13-й инженерно-строительной дружине Союза земств и городов, созданной для помощи фронту в начале войны либеральными кругами промышленников и землевладельцев.

Дружина находилась в полосе Пинских болот, где располагались запасные позиции войск Западного фронта [болота вдоль реки Припять и её притоков на территории Беларуси от Бреста до Лунинца, а также на севере Украины, — прим. автора]. В январе 1917 г. в дружину с ревизией приехал офицер, который оказался не кем иным, как А. Н. Толстым. «Красный граф» недоумевал — конторские книги ему предъявлял всем известный поэт. На вопрос писателя об иных занятиях, тот коротко ответил: «Нет, ничего не делаю».

Из дружины Блок выехал в месячный отпуск и 19 марта прибыл в Петроград. Столица кипела революционными страстями: Николай II отрёкся от престола, монархия пала, было объявлено о формировании Временного правительства. Блок с восторгом поддался общему настроению и ликованию: «…Всё происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто ещё оценить не может, ибо таких масштабов история ещё не знала» (фрагмент одного из писем Блока матери).

Поэт ждал, что февраль 1917 года избавит общество от «невыносимых пошляков», буржуа. Поэтому «мировой пожар» стал для него «оркестром народной души». И хотя его оценки революционных событий не вызвали одобрения у многих коллег по творческому цеху, Блока это не остановило — поэт горел желанием немедленно заняться «своим делом».

Такая возможность вскоре представилась: 4 марта Временное правительство объявило о создании «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств», а 7 мая Блок принял предложение стать редактором стенографических отчётов этой комиссии.

Комиссии предстояло рассмотреть деятельность бывших царских сановников, принадлежавших по «Табели о рангах» к первым трём классам. В общей сложности было заведено 700 дел, проведено 88 допросов, некоторые лица допрашивались неоднократно. Из 59 допрашиваемых 20 были министрами, в том числе 4 бывших премьер-министра (И. Л. Горемыкин, В. Н. Коковцов, Б. В. Штюрмер и последний председатель Совета министров Н. Д. Голицын).

Дело представлялось живым и интересным — предстояло присутствовать при допросах, которые производились в зале Зимнего дворца или в Петропавловской крепости, в старом Комендантском доме, где когда-то допрашивали декабристов.

Объясняя свою заинтересованность в деятельности комиссии, Блок говорил, что он «никак не мог убедить себя» в том, что весь старый уклад — «один сплошной мираж». Эта работа как раз и должна была раскрыть, как 300-летняя империя пала за считаные дни. В письме к жене Л. Д. Блок-Менделеевой от 14 мая поэт писал: «У меня очень напряжены мозги и нервы, дело моё страшно интересно, но оно действительно трудное и берёт много времени и все силы».

В результате допросов вырисовывалась картина функционирования правительственного аппарата, его внутренней и внешней политики за 12 лет (с 1905 г.), методы действия «тёмных сил», окружавших трон, поведения лидеров буржуазных партий, тайн охранного отделения. Оказалось, что в политике партии царского двора идея была лишь ширмой для устройства своих личных дел. Всё это стало следствием элементарной обыденности, бездарности — характерных для последних дней дома Романовых. В результате, по выражению самого Блока, был «открыт паноптикум печальный…».

Все допрашиваемые старались изобразить дело так, что в «политику» они не вмешивались. Когда председатель следственной комиссии спрашивал, что они понимают под «политикой», то они отвечали, что политика есть дело императора, императрицы и…Распутина.

О своём первом впечатлении от увиденного и услышанного Блок в том же письме жене написал: «Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет…»

А вот запись в дневнике Блока от 16 июня:

«Пустые поля, чахлые поросли… Распутин — пропасть, а Штюрмер (много чести) — плоский выгон, где трава сглодана коровами (овцами?)… Только покойный Витте был если не герой, то возвышенностью; с его времени в правительстве этого больше не встречалось: ничего «высокого», всё «плоско», а рядом глубокая трещина (Распутин), куда всё и провалилось» [Сергей Юльевич Витте — министр, председатель Комитета министров; деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в Российской империи, за что его прозвали «дедушкой русской индустриализации»; противник начала войны с Японией; фактический автор манифеста 17 октября 1905 г., который предполагал начало трансформации России в конституционную монархию, — прим. автора].

Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

«Записные» характеристики

Присутствуя на допросах, Блок вёл записи, в которых фиксировал характеристики допрашиваемых. В дальнейшем эти записки, как и стенографические отчёты, стали основой политического очерка «Последние дни старого режима». В нём Блок констатировал, что государственный организм России «поражён болезнью», которая не могла быть излечена обычными, а не революционными средствами.

В очерке поэт достаточно сдержан, избегая личных характеристик — он писал именно «политический очерк», выдержанный в строго объективном стиле. Какие-то оценки он делал, основываясь на собственных наблюдениях, какие-то — по результатам прочитанных стенограмм. А вот записки порой получались весьма резкие — в них он прежде всего стремился зафиксировать свои личные впечатления от того или иного персонажа.

Первой в этом ряду стоит приближённая к императрице фрейлина А. А. Вырубова, которая заведомо ничего важного комиссии сообщить не могла. При знакомстве с нею, которое состоялось в камере Петропавловской крепости, Блок увидел «пышную даму 33 лет», которая «стояла у кровати, подперев широкое (изуродованное) плечо костылем…» (последствия железнодорожной катастрофы 1915 г.).

У Вырубовой были «все данные, чтобы быть русской красавицей, но всё чем-то давно и непоправимо искажено, затаскано».

Позже Блок ещё вернётся к этой теме и, подытожив свои впечатления, скажет: «В показаниях Вырубовой нет ни одного слова правды, хотя она сама лгала только там, где нельзя узнать (Распутина нет на свете), или там, где это было нужно для её любимого знакомого семейства. Как ужасно самое существование таких женщин: они столь же отвратительны, сколь очаровательны; но переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, надо сказать: как же очаровательность может соединиться с отвратительностью? Вырубова была только отвратительна». Есть и ещё более нелицеприятный отзыв: «эта блаженная потаскушка и дура».

А вот та же Вырубова в «Последних днях…»: «наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы», «покорная Распутину», бывшая, по словам Протопопова, «фонографом его слов и внушений».

Первое впечатление Блока от председателя Совета министров И. Л. Горемыкина: «Породистый, сапоги довольно высокие, мягкие, стариковские…, заказные. Хороший старик. Большой нос, большие уши. Тяжко вздыхает. Седые волосики. Палка чёрная, с золотым колечком. Хороший сюртук, брюки в полоску».

«Говорит еле слышно почти всегда. Случайно припоминает… Кожа местами ярко-сизая… Стеклянные глаза. Постоянный ответ: «Массу перезабыл, уже не владею памятью…» и затем вдруг: «Очень трудно различить, что законно и что незаконно. Могут быть разные толкования».

«Представление кончилось, однако, тем, что Горемыкин хитренько намекнул, что ему, как особе I класса, хотелось бы видеть следователя у себя на квартире».

Все эти наблюдения понадобились Блоку для окончательной ёмкой характеристики Горемыкина в «Последних днях» как «опытного, но окончательно одряхлевшего бюрократа».

Министр внутренних дел А. Д. Протопопов на допросах заявлял, что готов был спасти династию, а также заменить ликвидированного «старца». Блок при этом замечал, что должность министра Протопопов получил как раз «при помощи старца».

А вот министр при первой встрече: «Поднятые плечи, худоба, седая подстриженная бородка, брючки короткие и туфельки… Смотрит «снизу вверх» — я бы сказал — немного по-детски… и просит дать вопросы; потом сказал: «это будет сделано».

А вот новое свидетельство, когда члены комиссии посетили Протопопова в камере, когда он также «по-детски», глядя «снизу вверх», отрешённо свидетельствовал: «А, знаете, я убедился в том, какой я мерзавец».

Позже, когда Блок познакомился с переданными ему самим Протопоповым собственноручными записками, он написал матери: «Когда-нибудь я тебе скажу, кого мне страшно напоминает этот талантливый и ничтожный человек…»

«Последние дни императорской власти»

В августе 1917 г. Блок уже работал над рукописью, которую считал частью отчёта Чрезвычайной следственной комиссии и которую в несколько сокращённом виде под названием «Последние дни старого режима» опубликовал в 1919 г. журнал «Былое». В 1921 г. эта работа появилась в виде книги «Последние дни императорской власти» в издательстве «Алконост».

Эта книга — ценный для современных историков труд, где документальный материал соседствует с тонкими психологическими наблюдениями, выведена детальная картина событий, мнений и настроений, которые в результате привели сперва к краху империи, а потом и к революции 1917 года.

Хотя работу Комиссии объявили секретной, Блок настаивал на публикации стенограмм допросов (360 страниц). Это произошло только в 1924–1927 гг. — уже после смерти поэта.

«Главный толчок к развитию болезни дала война; она уже третий год расшатывала государственный организм, обнаруживая всю его ветхость и лишая его последних творческих сил. Осенний призыв 1916 года захватил тринадцатый миллион землепашцев, ремесленников и всех прочих техников своего дела; непосредственным следствием этого был паралич главных артерий, питающих страну; для борьбы с наступившим кризисом неразрывно связанных между собою продовольствия и транспорта требовались исключительные люди и исключительные способности; между тем, власть, раздираемая различными влияниями и лишённая воли, сама пришла к бездействию; в ней, по словам одного из её представителей; не было уже ни одного «боевого атома», и весь «дух борьбы» выражался лишь в том, чтобы «ставить заслоны».

Далее Блок даёт характеристики действующим лицам этой громоздкой системы государственной власти, во главе которой стоял император Николай II.

«Император Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задёрганный и осторожный на словах, был уже «сам себе не хозяин». Он перестал понимать положение и не делал отчётливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти. Распутин говорил, что у него «внутри недостает». Имея наклонность к общественности, Николай II боялся её, тая давнюю обиду на Думу. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил своё центральное положение, и верховная власть, бывшая и без того «в плену у биржевых акул», распылилась окончательно в руках Александры Фёдоровны и тех, кто стоял за нею.

Императрица, которую иные находили умной и блестящей, в сущности давно уже направлявшая волю царя и обладавшая твёрдым характером, была всецело под влиянием Распутина, который звал её Екатериной II, и того «большого мистического настроения» особого рода, которое, по словам Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отделило её от внешнего мира. Самолюбивая женщина, «относившаяся к России, как к провинции мало культурной» и совмещавшая с этим обожание Распутина, ставившего её на поклоны; женщина, воспитанная в английском духе и молившаяся вместе с тем в «тайничках» Феодоровского Собора, — действительно управляла Россией. «Едва ли можно сохранить самодержавие, — писал около нового года придворный историограф, генерал Дубенский, — слишком проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами Александры Фёдоровны».

В «мистический круг» входила наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы А. А. Вырубова, иногда судившая царя «своею простотою ума», покорная Распутину, «фонограф его слов и внушений» (слова Протопопова). Ей, по её словам, «вся Россия присылала всякие записки», которые она механически передавала по назначению.

«Связью власти с миром» и «ценителем людей» был Григорий Распутин; для одних — «мерзавец», у которого была «контора для обделывания дел»; для других — «великий комедьянт»; для третьих — «удобная педаль немецкого шпионажа»; для четвёртых — упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывал обид и мстил жестоко и который некогда учился у магнетизёра.

О вреде Распутина напрасно говорили царю такие разнообразные люди, как Родзянко, генерал Иванов, Кауфман-Туркестанский, Нилов, Орлов, Дрентельн, великие князья, Фредерикс. Мнения представителей власти, знавших этого безграмотного «старца», которого Вырубова назвала «неаппетитным», при всём их разнообразии, сходятся в одном: все они — нелестны, вместе с тем, однако, известно, что все они, больше или меньше, зависели от него; область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна; жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и непреходящей ненависти: на него молились, его искали уничтожить; недюжинность распутного мужика, убитого в спину на Юсуповской «вечеринке с граммофоном», сказалась, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии.

Затворники Царского Села и «маленького домика» Вырубовой, окрестившие друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение, такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах — в департаменте полиции, — были отделены от мира пропастью, которая, по воле Распутина, то суживалась, открывая доступ избранным влияниям, то расширялась, становясь совершенно непереходимой даже для родственников царя, отодвинутых тем же Распутиным на второй план; часть их перешла в оппозицию. «Теперь все Владимировичи и все Михайловичи в полном протесте против императрицы», — записывал в дневнике генерал Дубенский; они обращались к царю с письмами и записками…».

Итоги

Постепенно Блок стал отмечать в атмосфере Комиссии очевидное понижение революционного тонуса, сползание к стилю дореволюционного департамента: «В нашей редакционной комиссии революционный дух не присутствовал, революция там не ночевала». С тоской он записал: «Неужели? Опять в ночь, в ужас, в отчаянье? Неужели революция погубила себя?».

Несмотря на подобное состояние, Блок считал необходимым продолжать начатое. В июле он пишет матери: «Вообще, если бы не работа, я был бы совершенно издёрган нервно. Работа — лучшее лекарство; при всей постылости, которая есть во всякой работе, в ней же есть нечто спасительное. Всё является в совершенно другом свете, многое смывается работой».

Комиссия заседала вплоть до 25 октября 1917 г., но своей деятельности не завершила и позже сочла себя «самораспущенной». Последние протоколы её относятся к 18 ноября 1917 г.

Продолжение следует…

Октябрьскую революцию Блок тоже воспринял восторженно, но уже как стихийное восстание, бунт. Новая власть приняла его как поэта революции, делая определённые реверансы в его сторону…

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.