Воскресный антидепрессант Любиной: Созерцательный

О том, как успеть насладиться золотой осенью, размышляет журналист и автор портала Tribuna.ee Татьяна Любина.

Этот «антидепрессант» — для тех, кто упрямо стремится не заметить, что стоит золотая осень, самое красивое и романтичное время года. Не заметить — а значит, не налюбоваться многообразием красок, не побродить по шуршащим под ногами листьями, не поёжиться от первого морозца, выскочив прозрачным ледяным утром в одном свитере.

Этот «антидепрессант» — памятка для меня самой: ведь за полтора осенних месяца я толком не гуляла, не наслаждалась и не выскакивала. Как и почему я «дошла до жизни такой», конечно же, интересно, но об этом в другой раз. Сейчас же — описание тех атрибутов золотой осени, которые точно должны остаться в памяти, даже если в этом году ты был занят чем-то очень-очень важным и не нашёл времени, чтобы попинать носком ботинка опавший листик.

Для начала: а почему осенью листья становятся разноцветными? Разумеется, я знаю ответ на этот вопрос — нам об этом в школе рассказывали. Знаю, но забыла, ведь это было так давно…

Почему осенью одни листья желтеют, а другие краснеют?

«Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Весёлой, пёстрою стеной

Стоит над светлою поляной».

Иван Бунин «Листопад», 1900.

Летом все листья зелёных оттенков: в клетках, в специальных органоидах, так называемых «хлоропластах», содержится пигмент хлорофилл, ответственный за фотосинтез. В листьях есть и другие пигменты со своими цветами, но они замаскированы зелёным цветом хлорофилла. (Слово «хлорофилл» произошло от греческих слов «хлорос» — «зелёный» и «филлон» — «лист».)

Хлорофилл легко разрушается. Но летом под воздействием солнечных лучей он моментально восстанавливается. А вот с понижением температуры и сокращением продолжительности светового дня процесс фотосинтеза замедляется.

Осенью у листопадных растений выработка хлорофилла вообще прекращается, и на первый план проступают другие пигменты, соответственно, цвет листьев меняется. Если в клетках много жёлтых пигментов — каротиноидов, то листья становятся жёлтыми или оранжевыми. А вот если содержание каротиноидов невелико, дни стоят солнечные, а ночи холодные, то листья окрашиваются в красный, розовый, пурпурный или даже фиолетовый цвет — благодаря накоплению красных пигментов антоцианов.

У одних видов растений осенняя окраска листьев жёстко закреплена как таксономический признак, а у других — нет. Например, разноцветные листья можно увидеть на клёне остролистном. Это значит, что в каких-то листьях больше накопилось одного пигмента, а в других — другого.

Уффф. Такой вот «осенний» мини-курс ботаники своими словами…

Ботаника ботаникой, но лично для меня золотая осень — это что-то привычно прекрасное. А вот к роскошным строкам Пушкина, Есенина, как и к пейзажам Левитана, Шишкина, Саврасова, Серова, Поленова, Кустодиева, Кандинского и других художников — я, надеюсь, не привыкну никогда.

Школьное, позабытое

Уверена — всё ниже написанное вы, как и я, читали в школе, а многое ещё и наизусть заучивали. Думаю, сейчас самое время потренировать память или же почитать с выражением и вслух — даже если тебя никто не слышит, окромя кота да фикуса.

А. С. Пушкин, «Уж небо осенью дышало…», 1823–1831

(отрывок из «Евгения Онегина»)

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора».

А. С. Пушкин, «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…», 1833 (отрывок из стихотворения «Осень»)

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

Журча, ещё бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,

И будит лай собак уснувшие дубравы».

А. С. Пушкин, «Унылая пора! Очей очарованье!», 1833

«Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдалённые седой зимы угрозы».

Ф. И. Тютчев, «Осенний вечер», 1830

«Есть в светлости осенних вечеров

Умильная, таинственная прелесть!..

Зловещий блеск и пестрота дерев,

Багряных листьев томный, лёгкий шелест,

Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землею

И, как предчувствие сходящих бурь,

Порывистый, холодный ветр порою,

Ущерб, изнеможенье — и на всём

Та кроткая улыбка увяданья,

Что в существе разумном мы зовём

Божественной стыдливостью страданья!»

Ф. И. Тютчев, «Есть в осени первоначальной», 1857

«Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде, —

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде…

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…».

Ф. И. Тютчев, «На возвратном пути», 1859

«…Родной ландшафт… Под дымчатым навесом

Огромной тучи снеговой

Синеет даль — с её угрюмым лесом,

Окутанным осенней мглой…

Всё голо так — и пусто-необъятно

В однообразии немом…

Местами лишь просвечивают пятна

Стоячих вод, покрытых первым льдом».

Сергей Есенин, «Закружилась листва золотая», 1918

«Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек лёгкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблён в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на берёзке подол».

Сергей Есенин, «Отговорила роща золотая», 1924

«Отговорила роща золотая

Берёзовым, весёлым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветер в даль,

Я полон дум о юности весёлой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль».

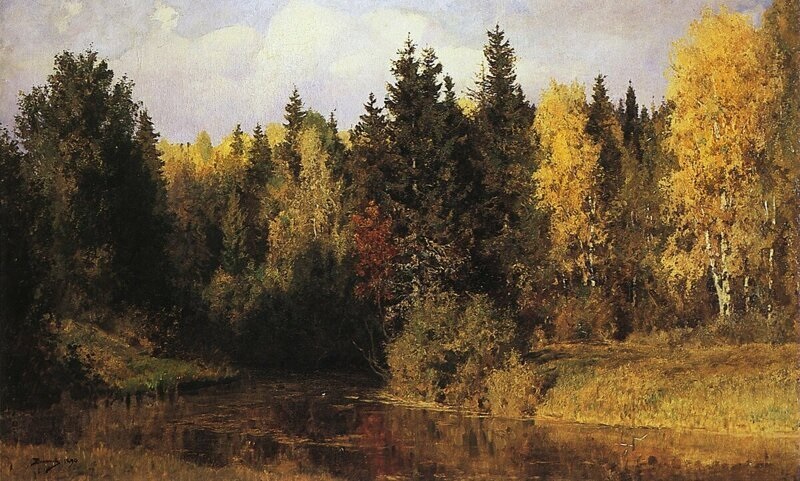

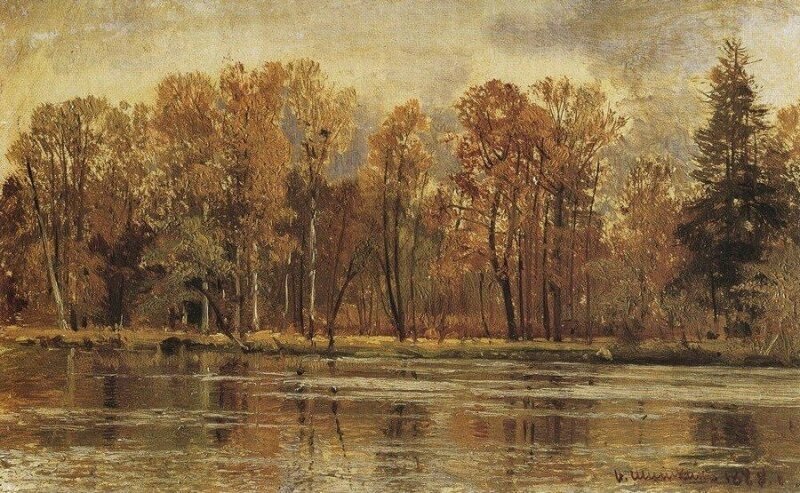

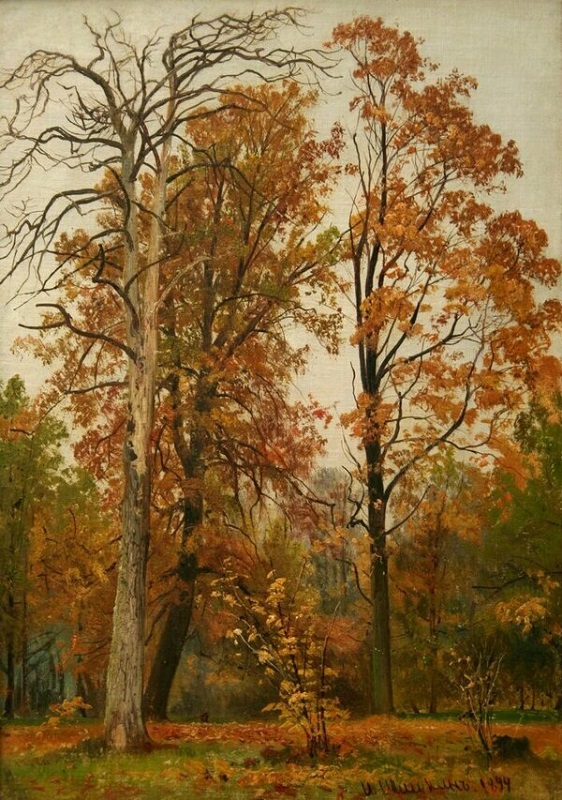

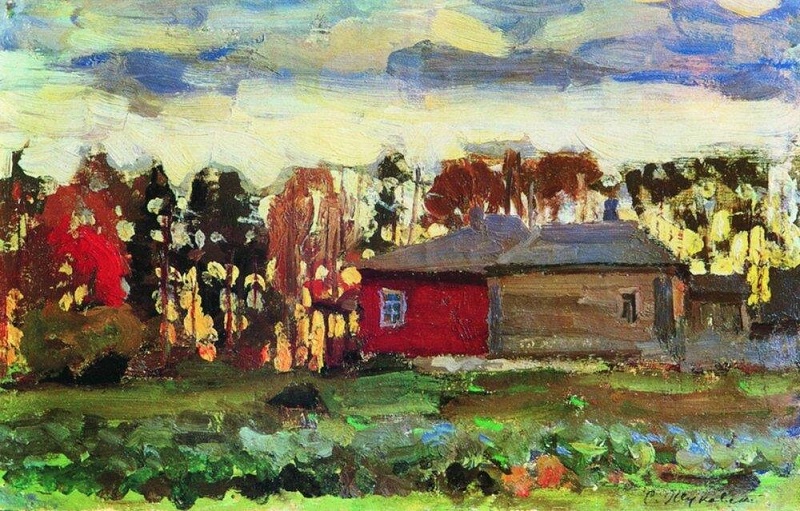

Осенние картины

Поймать и запечатлеть красоту русской осени старались многие художники. Мы, конечно, не можем показать в одном скромном обзоре все шедевры. Но и задача у нас другая — напомнить, какая красота стоит за окном и стимулировать к тому, чтобы всё-таки успеть увидеть её вживую.

Василий Дмитриевич Поленов (1844‒1927)

Василий Поленов увлекался живописью с детства. Он окончил Академию художеств с Большой золотой медалью, путешествовал по Европе, изучая разные школы и стили живописи. Художник долго искал своё направление — и уже в зрелом возрасте обрёл известность как пейзажист и мастер жанровой живописи.

Мечтая о «домике на берегу Оки, где будет музей, галерея и библиотека», Василий Дмитриевич в начале 1890 г. приобрёл старую усадьбу. На её месте по чертежам самого художника построили дом, ставший важным просветительским центром. Здесь поселилась семья Поленова, разместились музей и картинная галерея, в которой висели картины самого художника и его многочисленных учеников: Константина Коровина, Исаака Левитана, Ильи Остроухова и других. В окрестностях села Бёхово Поленов построил две школы, а также диораму для крестьянских детей — кругосветное путешествие в картинках в виде маленького светового театра.

Иван Иванович Шишкин (1832‒1898)

Современники называли Шишкина «лесной богатырь-художник», «царь леса» не только за его картины, воспевающие мощь и величие русской природы, но и за внешность — уж очень он напоминал могучего царя лесного царства.

Илья Ефимович Репин, частенько наблюдавший за работой Шишкина, вспоминал: «Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми, мозолистыми от работы пальцами начнёт корёжить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким, от такого обращения автора выходит всё изящней и блистательней».

Облюбовав место для этюда, Шишкин, по словам очевидцев, «обыкновенно расчищал кустарники, обрубал сучки и отгибал деревья, чтобы ничего не мешало ему видеть выбранную им картину; потом устраивал себе сиденье из сучьев и леса, делал идеальный по простоте и удобству мольберт и располагался как дома».

Главным критерием мастерства для него была правда жизни, временами доходящая до научной точности. Репин вспоминал, как Шишкин раскритиковал его картину с изображением плотов, заявив, что «должно быть ясно: какие брёвна — еловые, сосновые? А то, что же, какие-то «стояросовые»!»

По воспоминаниям другого художника — Николая Киселёва — Шишкин изумительно знал анатомию разных деревьев, часто говорил: «Такой берёзы не может быть», «Эти сосны бутафорские».

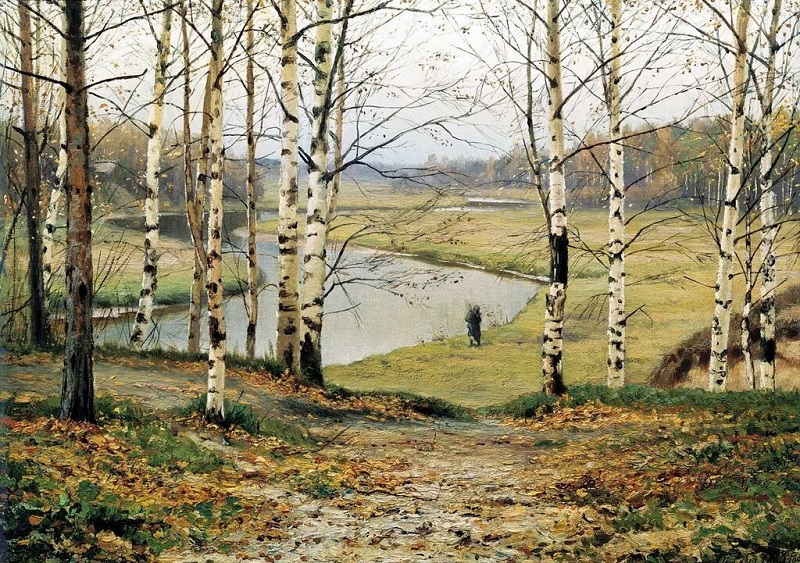

Станислав Юлианович Жуковский (1873‒1944)

Русский художник с польскими корнями. Он писал пейзажи с видами старинных дворянских усадеб и интерьеры помещичьих домов.

После революции 1917 г. Жуковский вошёл в комиссию по сохранению культуры и памятников. В её составе он посещал усадьбы, в том числе и те, которые раньше запечатлевал на своих полотнах. Художник описывал внутреннее убранство дворянских домов и определял те произведения искусства, которые следовало передать в музеи. Благодаря его заступничеству некоторые усадьбы удалось сохранить от разграбления.

Ефим Ефимович Волков (1844‒1920)

Современники называли этого художника «поэтом русской осени и русских туманов». Ефим Волков писал в основном пейзажи северной и средней полосы России: сюжетом своих картин он выбирал не красивые «ландшафты», а скромные уголки природы Русского Севера. Излюбленными образами в его художественном творчестве являлся лес с его живописными опушками, полянки в окружении деревьев, маленькие озера, берега извилистых речушек и… болота.

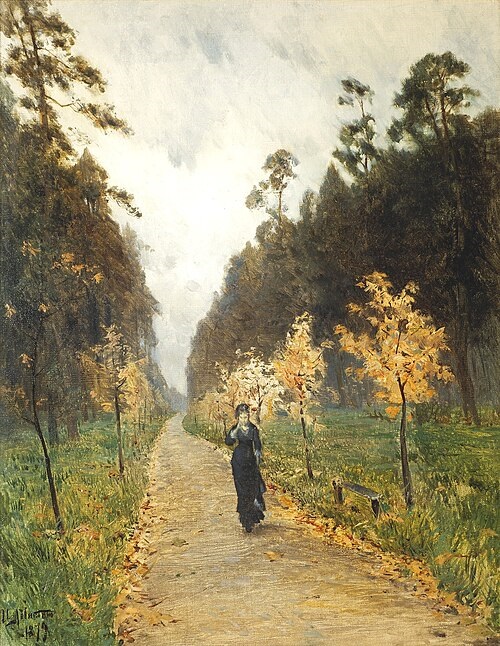

Исаак Ильич Левитан (1860‒1900)

«Дорогой Антон Павлович, чёрт возьми, как хорошо здесь! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море — и, знаете ли что, заплакал, вот где вечная красота и вот где человек чувствует своё полнейшее ничтожество» (Исаак Левитан, из письма Антону Чехову).

Несмотря на длительные заграничные поездки, «заграничных» пейзажей у Левитана несравнимо меньше, чем «русских». Почему? На этот вопрос ответил сам художник в письме Аполлинарию Васнецову из Ниццы в 1894 г.: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси — реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия… Только в России может быть настоящий пейзажист».

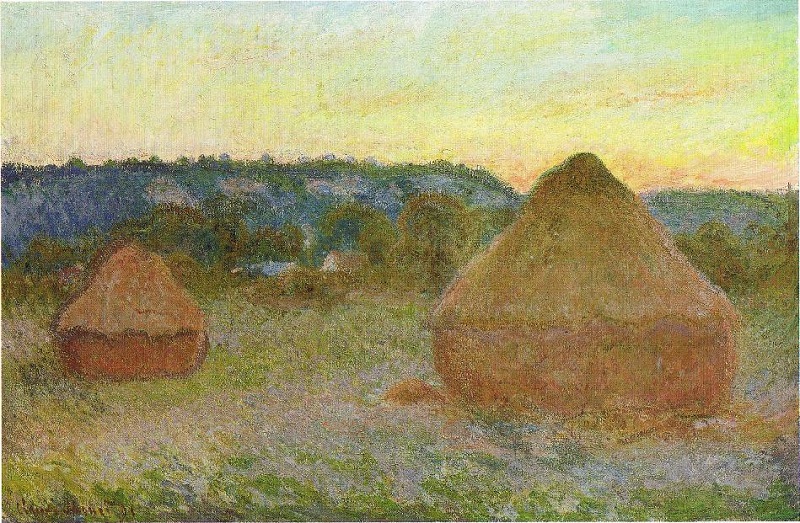

Василий Васильевич Кандинский (1866‒1944)

В 1896 г. в Москве проходила выставка французских художников, среди картин были выставлены полотна Клода Моне. Кандинского потряс один из «Стогов» французского мастера: «Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей».

Примерно тогда же Василий Васильевич услышал оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую назвал «осуществлением моей сказочной Москвы». Под двумя этими сильнейшими впечатлениями он решил оставить работу (за три года до этого, получив диплом юриста, он был принят на должность директора московской типографии «Товарищества И. Н. Кушнерёва и К°») и стать профессиональным художником. На тот момент ему было 30 лет.

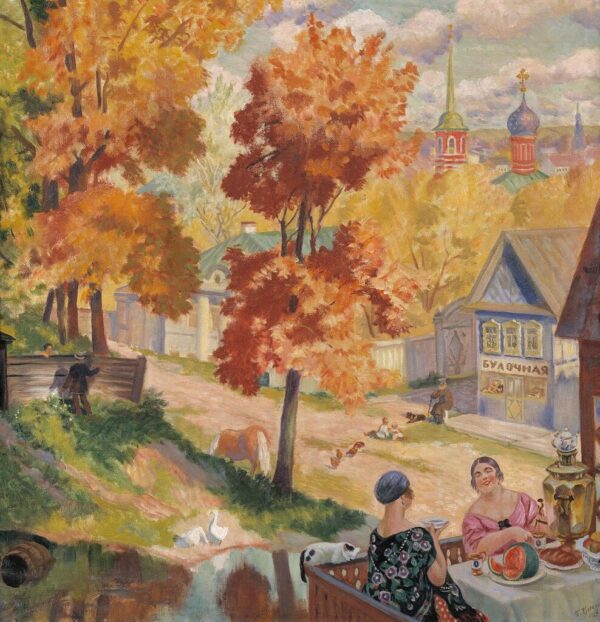

Борис Михайлович Кустодиев (1878‒1927)

Борису Кустодиеву повезло стать учеником Ильи Ефимовича Репина, однако он отверг каноны, захотел уйти от репинского реализма, не подражать учителю — писать не с натуры, а исходя из собственных представлений о русской красоте.

Кустодиев восторгался народными гуляньями, ярмарками, вдохновлялся лубочными изображениями:

«Ярмарка была такая, что я стоял как обалделый. Ах, если бы я обладал сверхчеловеческой способностью всё это запечатлеть. Затащил мужика с базара — и писал при народе. Чертовски трудно! Будто впервые. За 2-3 часа надо сделать приличный этюд… Пишу бабу покладистую — хоть неделю будет стоять! Только щёки да нос краснеют».

На избранном пути Кустодиеву выпало множество жизненных испытаний — от неприятия его творчества публикой до тяжёлой болезни. Но даже в самые сложные времена, будучи прикованным к инвалидному креслу, он продолжал творить.

Газеты писали:

«Вот уж кто чудит, так это Кустодиев… Он как будто умышленно кидается из стороны в сторону. То он пишет обыкновенные хорошие дамские портреты… а то вдруг выставляет какую-то дебелую «красавицу», сидящую на расписном с букетами сундуке… Нарочитое и выдуманное безвкусие».

И несмотря на то, что тема статьи — осень, в завершении упомяну картину Алексея Кондратьевича Саврасова (1830‒1897) «Грачи прилетели». Во-первых, потому что она дарит ощущение природы, аналогичное тому, которое возникает при осмотре «осенних» картин. А во-вторых — и это в главных — потому что за осенью и зимой придёт весна.

Обязательно придёт.

Приятного чтения и просмотра!

Читайте по теме:

Комментарии закрыты.