Роковая придумка

Как царь Пётр чуть было не оставил империю без… царя.

Судьбоносный документ

5 [16] февраля 1722 г. император опубликовал «Устав о наследии престола» (впоследствии документ назовут «Указом о престолонаследии»). Государь самовластно аннулировал древний обычай передавать власть прямым потомкам по мужской линии и объявил, что будущий престолонаследник отныне будет назначаться по воле монарха.

Устав действовал со дня его подписания до 25 июля [5 августа] 1727 г. и с 17 [28] декабря 1731 г. по 4 [15] апреля 1797 г.

«Дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и определённому, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, … имея сию узду на себе». Текст «Устава» заканчивался фразой: «…всяк, кто сему будет противен, или инако как толковать станет, то за изменника почтён, смертной казни и церковной клятве подлежать будет».

Государь придавал этому акту особое значение. Подданные должны были дать клятвенное обещание, текст которого рассылался вместе с «Уставом»: «…тот его величества устав, истинной и праведной, признаваю».

Провозглашая свою волю, Пётр ссылался на Ветхий Завет, указ о единонаследии 1714 г. и прецедент из российской истории, когда в конце XV века Иван III Васильевич сначала объявил наследником своего внука Дмитрия Ивановича, а затем сына Василия Ивановича (будущего Василия III).

По указу 1714 г. отец мог передать недвижимое имущество только одному из сыновей или дочери (если нет сына), при отсутствии детей — одному из своих родственников. «Ежели недвижимое будет всегда одному сыну, а протчим толко движимое, то государственныя доходы будут справнее, ибо с болшаго всегда господин доволнее будет, хотя по малу возмёт, и один дом будет, а не пять, и может лутче льготить подданных, а не разорять».

Для пояснения «неразумному народу» нового порядка передачи царской власти уже в августе 1722 г. вышла книга богослова и философа Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей», в которой он растолковывал и обосновывал право императора распоряжаться будущим государства: «Как отец может лишить сына наследства, так и государь — престола».

Спустя три года после подписания указа император скончался, не назначив преемника. А вопреки намерениям императора новый порядок престолонаследия стал одним из факторов частой смены власти. В стране началась эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)…

Российская действительность XVIII века показала, что при абсолютной монархии, когда личность императора имела огромное значение, установленный Петром новый способ престолонаследия лишь подрывал стабильность государственного управления.

«Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, — писал историк Василий Ключевский, — Пётр этим законом (Устав о наследии престола) погасил и свою династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови без определённого династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал игрушкой. С тех пор в продолжение нескольких десятилетий на престоле не обходилось без замешательства…».

Академик Сергей Фёдорович Платонов писал:

«В первые 16-17 лет, прошедших со смерти Петра Великого, судьбу русского престола нельзя было назвать благополучной: на нём сменилось пять монархов; Россия пережила несколько дворцовых переворотов; у власти стояли иногда люди, чуждые стране, по своим эгоистическим наклонностям не достойные власти. Причины, обусловившие эту эпоху переворотов и временщиков, коренились, с одной стороны, в состоянии царской семьи, а с другой — в особенностях той среды, которая управляла делами».

После смерти Петра I в империи очень сильно ослабла центральная власть, что создало благоприятные условия для интриг и заговоров. В политику активно стали вмешиваться влиятельные придворные и военные круги, зачастую подзуживаемые иностранными послами и дипломатами.

Немаловажным оказалось и то, что реформы Петра не были приняты старинными боярскими родами и многими представителями духовенства, которые считали их чужеродными и навязанными. Каждый из кланов пытался упрочить собственное влияние, для чего старался усадить на престол собственного ставленника-марионетку — как, например, это было с Петром II. Интриги, заговоры и подкупы стали при дворе обычным делом.

Огромную роль в дворцовых переворотах играла гвардия. Осознавая, что если возвели тебя, то могут возвести и кого-то другого, монархи этого времени всячески заигрывали и насыщали гвардию деньгами, землями и дорогостоящими подарками.

Так, канцлер Александр Андреевич Безбородко писал: «Накануне вступления Павла на престол из 400 тысяч солдат и рекрут 50 тысяч было растащено из полков для домашних услуг и фактически обращены в крепостных. В последние годы царствования Екатерины офицеры ходили в дорогих шубах с муфтами в руках, в сопровождении егерей или «гусар», в расшитых золотом и серебром фантастических мундирах».

Говоря об «офицерах с муфтами», Безбородко имел в виду не простых армейских офицеров, а гвардейцев, уже давно переставших быть элитой русской армии. Об этом же докладывали в свои столицы и европейские дипломаты.

Завещание Екатерины

Так как естественный для России принцип престолонаследия по старшинству был прерван, то и свержение высшей власти уже не выглядело как покушение на её божественность.

После смерти Петра на трон могли претендовать: три дочери Иоанна V (старшего брата Петра I и его соправителя до 1696 г.), две дочери самого Петра I, его внук Пётр Алексеевич и вдова Екатерина Алексеевна.

Всесильный светлейший князь Александр Данилович Меншиков (1673‒1729) сработал на опережение: объединил партию знати, которая, опираясь на гвардию, возвела на трон вдову Петра Великого.

Приход Екатерины I (1684‒1727) к власти стал для Российской империи настоящим потрясением: впервые на трон взошла женщина, да ещё иностранка, да ещё и низкого происхождения!

Вот только правила эта любительница весёлых кутежей недолго: 6 [17] мая 1727 г. в возрасте 43 лет Екатерина Алексеевна скончалась от болезни лёгких.

Правящая элита заранее начала просчёт шансов разных кандидатов на престол. Выбор Меншикова, поддержанного боярскими родами Долгоруковых и Голицыных, пал на сына царевича Алексея. Именно он фигурировал в завещании Екатерины, которое было подписано за мать рукой цесаревны Елизаветы — императрица была неграмотной и заставляла дочерей подписываться за неё.

Однако вступить на престол Пётр мог только по достижении совершеннолетия (в то время ему было неполных 12 лет), поэтому тестамент (завещание) предусматривал опеку над ним, определял власть Верховного тайного совета (далее — ВТС) и порядок наследия престола в случае его кончины (тогда престол переходил к дочерям Екатерины — Анне и Елизавете и их потомкам, если они не откажутся от российского престола или православной веры, а затем к сестре Петра — Наталье Алексеевне). 8-я статья тестамента гласила: «Ежели великий князь без наследников преставитьца, то имеет по нём (право наследования) цесаревна Анна со своими десцендентами (потомками), по ней цесаревна Елизавета и ея десценденты…».

Удивительной была 11-я статья завещания: в ней повелевалось всем вельможам содействовать… обручению Петра Алексеевича с одной из дочерей князя Меншикова, а затем по достижении совершеннолетия монарха — их браку. Буквально: «тако же имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью [великим князем Петром] и одною княжною князя Меншикова супружество учинить».

Произвол верховников

7 [18] мая 1727 г., на следующий день после кончины императрицы Екатерины, собрались члены императорской фамилии, ВТС, Синода и Сената. Меншиков объявил о завещании императрицы и огласил имя следующего императора — Петра II (1715–1730).

Малолетний император, ставший последним представителем рода Романовых по мужской линии, не определив преемника, умер в 1730 г.

Казалось бы — всё просто: чтобы определить следующего правителя, нужно лишь обратиться к тестаменту покойной Екатерины I. По её завещанию, ВТС на время малолетства Петра II предоставлялась власть, равная монаршей, но с оговоркой: верховники не могли решать вопрос о престолонаследии. Однако в ночь на 19 [30] января 1730 г., то есть сразу после смерти юного Петра Алексеевича, совет приступил к обсуждению, кому теперь достанется корона.

Напомним: в случае бездетной смерти Петра II первыми в очереди на престол значились уже скончавшаяся Анна Петровна — старшая дочь Петра Великого, и её потомки, а затем её сестра Елизавета и её потомки — так гласило завещание Екатерины.

Главную роль в Верховном тайном совете играли два человека — князья Алексей Григорьевич Долгоруков и Дмитрий Михайлович Голицын. После того, как Долгоруковы были разоблачены с поддельным завещанием, по которому Пётр II якобы передавал трон своей невесте Екатерине Долгоруковой, инициативу перехватил Голицын.

Князь отмёл кандидатуру внука Петра I Карла Петера Ульриха (1728‒1762) — сына его старшей дочери Анны, как слишком юного. Была им отклонена и кандидатура дочери Петра Елизаветы — как незаконнорожденной. Анна и Елизавета появились на свет до брака родителей, и лишь в 1712 г., когда состоялось венчание Петра и Екатерины, девочки были «привенчаны», то есть обведены с матерью вокруг аналоя и признаны за законных детей.

Отметя потомков Петра I, Голицын перешёл к потомкам его единокровного брата и соправителя Ивана V. Старшая, Екатерина Ивановна, была замужем за герцогом Мекленбургским. Супруги уже 10 лет как расстались, но сохранялся риск, что стань Екатерина Ивановна императрицей, муж захочет приехать в Россию и начнёт вмешиваться в государственные дела. Да и сама герцогиня обладала независимым и своенравным характером, что не устраивало верховников.

Выбор пал на среднюю — курляндскую герцогиню Анну, вдовствующую уже 20 лет. В отличие от дочери Петра Елизаветы, она была рождена от русского царя и русской царицы. Ей 37 лет, но у неё крепкое здоровье, и она ещё может родить наследников. Расчёт был на то, что в Митаве она проживает в крайне стеснённых условиях и ради того, чтобы вырваться в столицу, будет согласна на все условия, которые ей выставит ВТС. То есть формально во главе государства будет находиться Анна Иоанновна, а фактически править будут Долгоруковы и Голицыны.

Для этого были составлены «Кондиции» — документ, согласно которому Анна без Верховного тайного совета не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола.

Выражая общее мнение, князь Д. М. Голицын изрёк: «…Она рождена среди нас и от русской матери в старой хорошей семье, мы знаем доброту её сердца и прочие её прекрасные достоинства».

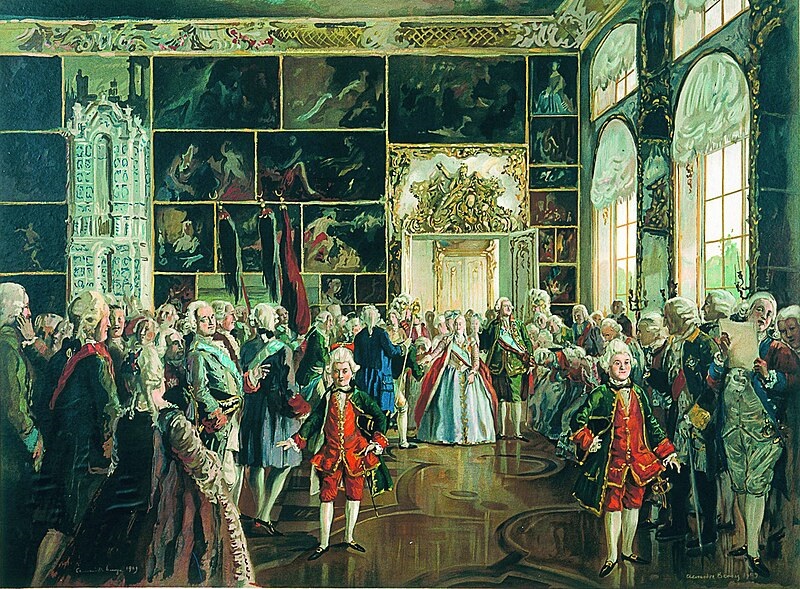

Время показало, как ошиблись верховники в отношении характера Анны Иоанновны: 25 февраля [8 марта] 1730 г. в присутствии гвардии и двора она разорвала «Кондиции», отказавшись тем самым от предложенных ей условий царствования. По требованию дворянства она ликвидировала ВТС и увеличила число сенаторов до 21 человека (в их число вошли как дворяне, участвовавшие в её возведении на престол, так и представители бывшего ВТС).

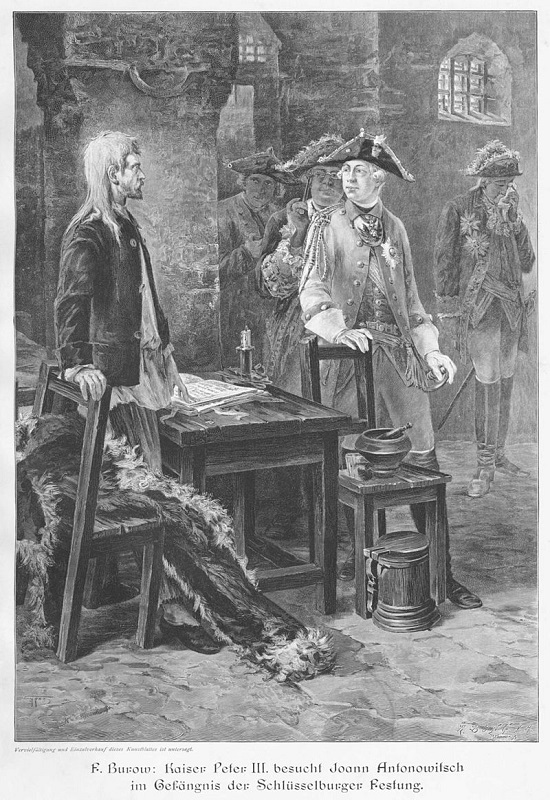

Анна Иоанновна (1693‒1740) правила 10 лет. В 1731 г. она возобновила действие указа Петра о престолонаследии 1722 г. и перед кончиной определила в свои преемники правнука Ивана V Иоанна Антоновича (1740–1764). Он формально царствовал в младенчестве с октября 1740 по ноябрь 1741 гг. при регентстве фаворита Анны Иоанновны Бирона и своей матери, внучки брата Петра I Анны Леопольдовны (1718–1746).

Духовную Екатерины I Анна Иоанновна приказала канцлеру Головкину сжечь. Он приказ исполнил, сохранив, однако, копию завещания.

От Романовых — к гольштейн-готторпской линии

Младенца-царя свергла «дщерь Петрова» Елизавета (1709–1762). В манифесте, излагавшем её права на престол после дворцового переворота 1741 г., она ссылалась на завещание своей матери Екатерины I.

Наследником престола 7 [18] ноября 1742 г. Елизавета назначила своего племянника (сына старшей сестры Анны Петровны) — герцога Карла Петера Ульриха Голштинского.

По прибытии в Россию он был переименован в Петра Фёдоровича, а в официальный титул были включены слова «внук Петра Великого». Императрица следила за племянником, как за собственным сыном. Столь же серьёзное внимание было обращено на продолжение династии, на выбор жены Петра Фёдоровича (будущей Екатерины II) и на их сына (будущего императора Павла Петровича), начальным воспитанием которого занималась сама Елизавета.

После смерти дочери Петра на российский престол вступила гольштейн-готторпская линия — Елизавета была последней представительницей династии Романовых по прямой женской линии; мужская линия пресеклась со смертью Петра II в 1730 г.

Правил Пётр III (1728‒1762) недолго: Елизавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 [5 января 1762] г., а уже 28 июня [9 июля] 1762 г., Пётр Фёдорович лишился трона, а спустя несколько дней и жизни, после дворцового переворота, устроенного при поддержке гвардии его женой Екатериной Алексеевной, ссылавшейся на «волю всех подданных». Она стала императрицей Екатериной II (1729‒1796).

При этом Екатерина не только не передала трон сыну по достижению им совершеннолетия, но и рассматривала вариант с лишением его права наследования и передачи трона его старшему сыну Александру. Вот как охарактеризовал её воцарение В. О. Ключевский: «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца».

Вопрос о завещании Екатерины II многих будоражил задолго до её кончины, однако после смерти царицы завещание… обнаружено не было. Поговаривали, что канцлер А. А. Безбородко не случайно получил титул князя и шесть тысяч душ крепостных: мол, оказал Павлу услугу, вовремя помог навсегда избавиться от завещания матери.

Однако сохранилась часть завещания императрицы, касающаяся её погребения: «Если умру в городе, положить в Александр-Невской монастырь в соборной церкви, мною построенной. Ежели в Царском Селе, на Софейской кладбище у Казанской Богородицы. Буде в Петергофе, в Сергеевской пустыне. Ежели на Москве, в Успенском монастыре». То есть она избегала указаний о собственном погребении в официальной императорской усыпальнице. Кстати, и убитого заговорщиками мужа Екатерина приказала похоронить не в императорской усыпальнице, а в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, где последний покой находили представители царской родни.

«Правильный» указ

Занявший в конце концов после смерти матери трон Павел I (1754‒1801) в день своей коронации 5 [16] апреля 1797 г. подписал новый указ о престолонаследии, наконец-то отменивший опасную петровскую норму.

Указ вводил наследование по закону, «дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». Павел хотел исключить в будущем возможность произвола и отстранения от власти законных наследников — как это получилось с ним.

Однако новые принципы ещё долгое время не воспринимались дворянством и даже членами императорской фамилии. Так, манифест о вступлении на престол Александра I (1777‒1825) содержал петровскую формулировку «и его императорского величества наследнику, который назначен будет» — несмотря на то, что по закону автоматическим наследником Александра был его брат Константин Павлович (который в 1823 г. тайно отрёкся от этого права, что также противоречило павловскому закону).

Необычно оформленный отказ Константина от престола привёл к очередному политическому кризису в стране, который широко известен из-за воспользовавшихся им декабристов.

Стабильным российское престолонаследие стало только после кризиса 1825 года и вступления на престол Николая I (1796‒1855)…

*Первую часть публикации читайте тут.

Комментарии закрыты.