Барклай де Толли — разведчик, министр, партизан

В этот день 206 лет назад, 14 [26] июля 1818 года, скончался Михаил Богданович Барклай де Толли ‒ один из лучших военачальников в отечественной истории, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. В числе многих его заслуг перед Отечеством ‒ создание военной контрразведки и методов ведения партизанской войны.

Русский полководец шотландско-немецкого происхождения родился в Восточной Пруссии. Похоронен в родовом имении Бекгоф (сейчас это место называется Йыгевесте, находится недалеко от г. Вильянди в Эстонии).

Истории вопреки

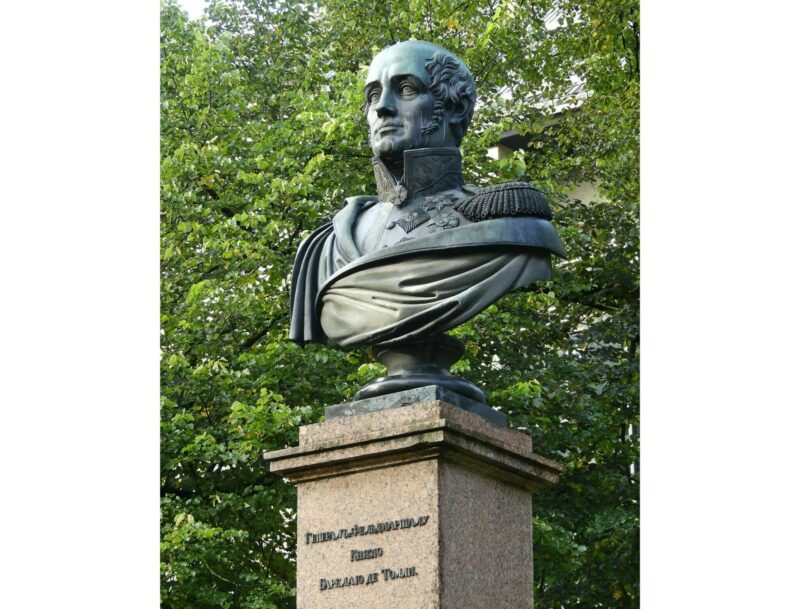

Дело было шесть лет назад. После того, как в Петербурге, у Казанского собора, рядом с памятником великому полководцу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 200-летию со дня его кончины, я подготовила репортаж для интернет-издания, с которым сотрудничала в то время. Спустя пару часов поступила «обратная связь» от редактора ‒ мол, из текста не понятно, что такого гениального сделал для России этот человек. И это при том, что я упомянула и о памятнике в полный рост в центре города, и об эксклюзивном ростовом портрете в Военной галерее Государственного Эрмитажа (ростовых там всего четыре из 332), и о стихотворении «самого» А. С. Пушкина «Полководец». Поэтому ‒ новый материал, в этот раз о малоизвестных деяниях этого поистине великого полководца и человека (в прошлый раз о Михаиле Богдановиче на портале Ttribuna.ee мы писали здесь).

«Великий труженик»

Сделавший блестящую карьеру, Барклай де Толли при жизни нередко испытывал на себе зависть и нелестные отзывы недоброжелателей.

Между тем, Михаил Богданович ‒ один из четырёх военачальников, удостоенных всех четырёх степеней ордена Св. Георгия (помимо него полными кавалерами ордена стали М. И. Кутузов, И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич). Четвертой степени Барклай был удостоен ещё в 1794 г. за взятие укреплений Вильно, занятых поляками. 3-й степени ‒ за успешные действия в сражение под Пултуском, 2-ой ‒ за Бородинскую битву.

Полным кавалером ордена Св. Георгия Барклай-де-Толли стал после разгрома русскими войсками 30-тысячного французского корпуса под Кульмом в 1813 г. Высшей награды Российской империи ‒ ордена Св. Андрея Первозванного, ‒ полководец был удостоен за победу под Кенигсвартом в Саксонии 7 мая 1813 г., когда он во главе 23-тысячного отряда внезапно атаковал и разгромил итальянскую дивизию генерала Перри. Только пленными итальянцы потеряли командира дивизии, трёх бригадных генералов, 14 офицеров и более 1400 солдат.

Очень уважительно отзывались о Барклае враги. Незадолго до Отечественной войны 1812 г. адъютант генерала Лористона [дивизионный генерал, генерал-адъютант и дипломат Наполеона I, впоследствии маршал Франции, ‒ прим. автора] капитан де Лонгерю дал краткое описание характера, военных способностей, семейного и материального положения военачальников русской армии. М. Б. Барклаю де Толли была дана следующая характеристика: «Военный министр. Лифляндец, женился на курляндке, которая видится только с дамами этих двух провинций. Это человек лет 55, немного измождённый, великий труженик, пользующийся великолепной репутацией».

Военная служба будущего полководца началась в 1776 г. Активное участие Барклай принял в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. (взятие Очакова) и польской кампании 1794 г. (штурм Вильно). Во время Четвёртой коалиционной войны Михаил Богданович командовал авангардом, а затем арьергардом русской армии. В сражении при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 г. был тяжело ранен пулей в правую руку выше локтя ‒ ему раздробило кость. От последствий ранения он не оправился до конца жизни.

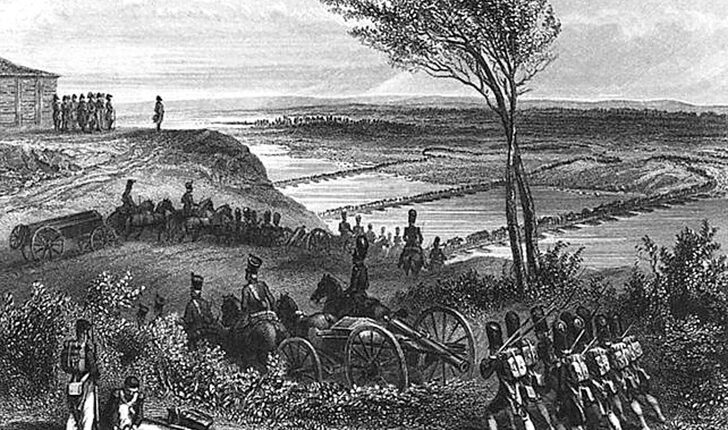

Одной из наиболее известных кампаний Барклая де Толли стала русско-шведская война 1808-1809 гг., когда в марте 1809 г. русские войска совершили переход к берегам Швеции по льду Ботнического залива. Этот поход современники нередко сравнивали с переходом Суворова через Альпы. Барклай проявил себя как прекрасный организатор и администратор, сумевший прежде всего грамотно подготовить считавшуюся крайне рискованной операцию. Солдаты получили дополнительное тёплое обмундирование. Питание было организовано с учётом того, что войскам предстоял переход по льду в условиях скрытности и без возможности разведения костров. Лошадей подковали специальными подковами с шипами, а на деревянные колеса орудий и зарядных ящиков нанесли насечки, чтобы они не скользили на льду.

Тяжёлый переход был успешно осуществлён и завершился взятием Умео, что продемонстрировало возможности русской армии по ведению боевых действий в зимний период, помогло избежать войны на два фронта, заставив шведов вступить в переговоры. На тот момент все военные аналитики уже понимали, что война с Наполеоном неизбежна, а российско-шведская граница находилась не так уж далеко от столицы.

«За оказанные отличия» Барклай был произведён в генералы от инфантерии [один из высших воинских чинов в Вооружённых силах Российской империи ‒ прим. автора].

Это продвижение по службе стало причиной нелюбви и зависти к генералу: в 1809 г. в Российской императорской армии насчитывался 61 генерал-лейтенант. В этом списке Барклай де Толли занимал 47-е место по старшинству производства. Когда государь пожаловал его в генералы от инфантерии, обойдёнными оказались 46 человек. Все они сочли себя незаслуженно обиженными, в высших армейских кругах начали возмущённо обсуждать «выскочку» Барклая, а некоторые даже подали прошение об отставке в знак протеста.

В январе 1810 г. Барклай был назначен на пост военного министра. Должность эту князь занимал до 24 августа 1812 года. Одновременно с этим назначением он был введён в Сенат.

В кабинете министра

Несмотря на довольно непродолжительный срок нахождения на министерском посту, Михаил Богданович успел сделать многое. Он полностью изменил структуру российской армии и ввёл в ней корпусную организацию. Благодаря этому войска стали гораздо более мобильными и манёвренными, ими было легче управлятьiv.

Под руководством министра были разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», согласно которым главнокомандующий на полях войны обладал абсолютной властью и подчинялся лишь императору. Кроме того, в «Уложениях» были чётко описаны права и обязанности высших начальников и определён штат полевого штаба.

При нём велась активная подготовка к предстоящей войне с Наполеоном: укреплялись крепости в Киеве и Риге, было начато строительство новых крепостей – Бобруйской и Динабургской. Ряды армии накануне войны заметно пополнились – Барклай заблаговременно позаботился о подготовке резервов: так, при нём был сформирован Московский лейб-гвардии полк.

По инициативе Барклая было разработано «Учреждение Министерства военно-сухопутных сил», согласно которому военное министерство имело семь департаментов (Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский, Медицинский), Военно-учёный комитет, Военно-топографическое депо, типографию и Особенную канцелярию, которая занималась разведкой и контрразведкой.

Создатель российской военной разведки

Имея за плечами громадный боевой и полководческий опыт, Барклай понимал, что получение информации о планах противника должно быть поставлено на регулярную основу. Организацией секретной службы при своём ведомстве Михаил Богданович занялся, едва заняв пост министра. В докладе императору он изложил программу организации военной разведки. На это у него ушло почти два года ‒ юридическое оформление служба разведки, или Особенная канцелярия при военном министре, получила в начале 1812 года.

Канцелярия действовала в условиях строгой секретности, в ежегодных министерских отчётах она не фигурировала, упоминаний в мемуарах современников о ней мы практически не встречаем. Круг обязанностей её сотрудников определялся «особо установленными правилами», а подчинялась она напрямую военному министруv.

Штат был невелик: директор, три экспедитора и один переводчик. Сотрудников подбирал лично Барклай. На пост директора канцелярии он назначил человека из своего окружения ‒ флигель-адъютанта полковника Алексея Воейкова, начинавшего военную службу в швейцарском походе 1799 года ординарцем у Суворова. В марте 1812-го Воейкова, против желания Барклая, уволили (он был одним из доверенных сотрудников угодившего в опалу Михаила Сперанского), и его сменил полковник Арсений Закревский ‒ боевой офицер, имевший богатый военный и штабной опыт.

Работа велась по четырём направлениям: стратегическая разведка (добывание за границей стратегической информации), тактическая (сбор данных о войсках противника, дислоцированных в сопредельных государствах), военная контрразведка должна была обезвреживать вражескую агентуру в прифронтовой полосе и вводить противника в заблуждение. Отдельной задачей стал анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов военному министру и императору.

Первые резиденты: стратегическая разведка

Без агентурной сети, которая будет регулярно снабжать русское командование данными о приготовлениях и военно-экономическом потенциале противника, никакое планирование невозможно. Поэтому Барклай просил разрешения направить в русские посольства офицеров, на которых будут возложены соответствующие обязанности (что-то вроде современных военных атташе).

Требования к кандидатам на эту должность предъявлялись высокие. На самое сложное направление ‒ должность военного агента при российском посольстве в Париже ‒ был отправлен кавалергард Александр Чернышёв. В лихом гвардейце, большом любителе выпивки и женщин, Барклай сумел рассмотреть талант разведчика.

В Париже Чернышёв эксплуатировал имидж бесшабашного повесы, прослыв завсегдатаем великосветских балов и офицерских пирушек. Он собирал информацию от офицеров и жён французских маршалов, в длинном списке его поклонниц была сестра Наполеона, неаполитанская королева Полина Боргезе. Но источником информации служили не только личные кулуарные разговоры. Чернышёв создал целую сеть осведомителей, от которых получал информацию, вплоть до копий секретных документов руководства Франции.

Перед началом вторжения «Великой армии» в Россию Чернышёв сумел обмануть бдительность французской полиции, и с секретными документами благополучно добрался до Петербургаvi.

Кроме Чернышёва за рубеж были отправлены: Павел Брозин (Мадрид), Роберт Ренни и Григорий Орлов (Берлин), Павел Граббе (Мюнхен), Фёдор Тейль ван Сераскеркен (Вена).

Необычно сложилась судьба самого старшего из этой группы, тогда 44-летнего Виктора Антоновича Пренделя, которого направили в столицу Саксонии Дрезден. В юности этот тирольский дворянин перебрался во Францию и там сделался ярым роялистом. Конвент приговорил Пренделя к смерти, но ему удалось бежать.

Поступив на австрийскую службу, он в 1799 году воевал в Италии под знаменами Суворова и даже командовал казачьим отрядом. Это обстоятельство и решило судьбу Виктора Антоновича: он перешёл в русскую армию, где его часто использовали для выполнения секретных заданий, которые он получал даже от императора Александра I. Барклай в сопроводительном письме русскому посланнику в Саксонии дал этому офицеру весьма лестную характеристику: «Я рекомендую… майора Пренделя как надёжного, опытного и усердного чиновника, на которого положиться можно. Он от многих наших генералов употреблён был с похвалою».

Эти первые отечественные военные разведчики создали надёжные источники информации. После начала боевых действий офицеры вернулись в строй, все ‒ за исключением Орлова, который в 22 года потерял ногу при Бородино и вышел в отставку полковником ‒ дослужились до генеральских чинов. Чернышёв же и вовсе достиг вершины карьерной лестницы: в царствование Николая I возглавлял военное ведомство, а позже стал председателем Совета министров.

Накануне самой войны пришлось также активизировать агентурную сеть в германских княжествах. Координировал действия информаторов Юстас Грунер, бывший министр полиции Пруссии, покинувший свой пост после подписания франко-прусского союзного договора 1812 года. Он переехал в Австрию и оттуда поддерживал контакты с немецкими патриотами. Свои донесения в Россию Грунер писал невидимыми чернилами и переправлял через специально организованный пункт связи на австрийско-русской границе. Ведомство Барклая он снабжал информацией вплоть до августа 1812 года, когда по требованию французов был арестован австрийцами.

Перед разведчиками, а также перед послами России в Австрии, Баварии, Саксонии, Баварии, Франции, Швеции стояла задача сбора сведений о численности войск этих государств, их структуре, вооружении, дислокации, состоянии крепостей, боевом духе войск, о способностях и недостатках генералов этих стран.

За каждым шагом: тактическая разведка

Перед началом войны роль тактической разведки, которая добывала информацию на сопредельных территориях, значительно возросла. Чёткой структуры у неё не было. Организацией разведдеятельности занимались специальные резиденты на границе, военные коменданты приграничных городов, командование воинских частей. Все они регулярно слали доклады военному министру.

С 1810 года по приказу Барклая командиры корпусов, расквартированных в пограничных областях, посылали в соседние государства агентов. В качестве таковых использовали местных жителей. Основные оперативные сведения о противнике добывали кавалерийские разъезды. Здесь у русских было явное преимущество ‒ казачьи полки, по-настоящему лёгкая конница (казаки обозов не имели).

За несколько месяцев до нападения французов тактическая разведка заметно активизировалась. По свидетельству генерала Леонтия Беннигсена, русское командование в Вильно почти каждый день получало «известия и рапорты о движении неприятельских корпусов». Исходя из этих данных Барклай пришёл к заключению, что основной удар Наполеон нанесёт из Восточной Пруссии. Удалось также выяснить дату перехода «Великой армии» через границу. Не было известно только конкретное место, но главная цель ‒ вовремя привести войска в полную боевую готовность ‒ была достигнута.

Рождение военной контрразведки

Представители высшей воинской полиции, на которую легли контрразведывательные функции, были при каждой из трёх действовавших в начале войны армий и подчинялись начальникам их штабов.

Военной контрразведкой в Особенной канцелярии занимался выходец из Франции Яков Иванович де Санглен. В его подчинении было всего 10 чиновников и уволенных с военной службы офицеров. Контрразведчики занимались нейтрализацией французской агентурной сети в прифронтовой полосе (выявленных агентов после допроса расстреливали).

В городах, занятых французами ‒ Велиже, Полоцке, Могилёве, ‒ из местных патриотов были созданы законспирированные группы, связь с которыми поддерживали чиновники Высшей воинской полиции. Их постоянно засылали на фланги и в тыл наполеоновской армии.

С началом боевых действий подчинённые де Санглена проникали на оккупированную территорию, захватывали «языков», разыскивали и ликвидировали лиц, запятнавших себя сотрудничеством с противником.

После войны Яков Иванович вернулся к своей основной профессии – преподаванию французского языка, работал в Московском университете.

Аналитика

Обработкой поступавших донесений занимался известный военный писатель и переводчик, в прошлом подполковник Пётр Андреевич Чуйкевич.

За небольшой отрезок времени Чуйкевичу удалось точно определить боевой состав армии вторжения, её построение, предугадать вероятный характер действий противника, нащупать его уязвимые места. В январе 1812-го он составил дислокационную карту французских частей, на которой фиксировались все передвижения войск Наполеона.

Данные разведки позволили также оценить численность первого эшелона «Великой армии». Она составляла 400-500 тысяч человек. Этим числом руководствовалось военное министерство, разрабатывая стратегию русской армии в будущей войне.

Преобладало мнение, что надо избегать прямых столкновений. Об этом писали в своих донесениях из-за границы военные агенты (Чернышев, Тейль), эту же идею развил Чуйкевич в поданной Барклаю 2 апреля 1812 года аналитической записке: «Потеря нескольких областей не должна нас устрашить, ибо целость государства состоит в целостности его армий». В этом документе он сформулировал стратегические и тактические цели русской армии по отражению агрессии. Впервые централизованно были определены задачи по организации и развёртыванию партизанской войны: «Земля должна гореть у французов под ногами».

Чуйкевич предлагал следовать следующей стратегии: «Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки [то есть до заготовки корма для армейских лошадей, ‒ прим автора] и решительность в продолжении войны: суть меры для Наполеона новые, для французов утомительные и союзникам их нестерпимые». Ровно так в дальнейшем действовал и Барклай, и сменивший его на посту главнокомандующего Кутузов.

Сам подполковник после начала войны отправился в рейд по тылам противника с первым сформированным казачьим партизанским отрядом. Впоследствии он стал начальником штаба казачьего корпуса генерала Платова. Военную карьеру закончил генерал-майором, начальником штаба Отдельного Оренбургского корпуса, где организовывал разведку в Персии и Афганистанеxii.

«Малая война»

В массовом сознании ‒ причём не без помощи советских учебников и кинематографа ‒ партизанская война до сих пор представляется чем-то совершенно стихийным и поначалу неуправляемым, возникающим в результате объединения совершенно невоенных людей ради отпора неприятелю. Между тем, как уже упоминалось, в России к этой форме боевых действий начали готовиться централизованно и ещё до начала войны.

Понятие «партизанская война» (в XIX веке её чаще называли «малой войной», в отличие от «большой», которую вела регулярная армия) происходит от французского слова «partie», то есть часть, отряд регулярных войск. Французам довелось первыми испытать на себе результаты действий партизан в оккупированной Испании, где воевавшие вне линии фронта испанцы называли себя «герильерос», от «герилья» (исп. Guerilla), буквально – «малая война» (отсюда и отечественный термин). Опыт противостояния испанцев французам был хорошо известен в России, а сотрудники всё той же Особенной канцелярии проанализировали результаты герильи, переложив их на российские реалии.

Далее ‒ обширная цитата:

«В русском военном министерстве, где вторжения французов ждали задолго до его начала, хорошо понимали значение и пользу «малой войны» и готовились к ней. Доказательством тому может служить аналитическая записка, подготовленная весной 1812 года по распоряжению директора Особенной канцелярии (военной разведки) полковника Арсения Закревского подполковником Петром Чуйкевичем.

Прошло почти полтора месяца с начала вторжения Наполеона в Россию, прежде чем командование русской армии решилось прибегнуть к практике партизанской войны. Произошло это незадолго до того, как 4 (16 по н. ст.) августа 1812 года 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском накануне Смоленского сражения. К этому времени оперативный тыл наполеоновской «Большой армии» оказался растянут на 450 верст. Такое положение открывало чрезвычайно привлекательные перспективы для ведения партизанской войны. И 23 июля 1812 года главнокомандующий русской армией генерал от инфантерии Барклай де Толли издаёт распоряжение об организации летучего отряда для действий на коммуникациях противника.

В состав этого соединения вошли Казанский драгунский полк, Ставропольский калмыцкий полк и три донских казачьих полка. По сути, основу нового отряда составили иррегулярные части, усиленные регулярной для лучшего управления. Командование этим партизанским отрядом численностью в 1300 человек поручили генерал-майору барону Фердинанду фон Винценгероде. Помимо активных действий в оперативном тылу французов и нарушения их коммуникаций, отряду Винценгероде предписывалось контролировать Петербургский тракт, а также служить посредником между основными силами и корпусом генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна, прикрывавшим путь на Санкт-Петербург.

Свои возможности летучий отряд генерала Винценгероде, который называли ещё «летучим корпусом», продемонстрировал практически сразу после окончания формирования. Уже 7 (19 по н. ст.) августа 1812 года это соединение совершило налёт на Витебск, во время которого сумело захватить в плен восемьсот солдат и офицеров противника. А незадолго до этого, в ночь на 27 июля (8 августа по н. ст.) от Винценгероде в ставке Барклая де Толли получили ценнейшую информацию о том, что войска Наполеона готовятся перерезать пути отхода русской армии. Идея, сформулированная некогда подполковником Чуйкевичем, заработала в полную силу. Кстати, сам Пётр Чуйкевич принял активное участие в формировании «летучего корпуса», хотя и не получил приказа войти в его состав.

Действия корпуса генерал-майора Фердинанда Винценгероде оказались настолько эффективными, а помощь, которую он оказывал основным силам, настолько ценной, что уже через месяц после приказа о формировании «летучего корпуса» его командир получил звание генерал-лейтенанта. Случилось это через четыре дня после знаменитого боя под Звенигородом, где отряд Винценгероде, действуя из засад, на несколько часов задержал продвижение 4-го Итальянского корпуса генерала Богарне к Москве.

«Летучий корпус» Винценгероде остался единственным настолько крупным партизанским отрядом, состоявшим из солдат и офицеров регулярной русской армии, но далеко не единственным вообще. Помимо него, действовали отряд гусарского полковника Дениса Давыдова, сформированный накануне Бородинского сражения при поддержке фельдмаршала Михаила Кутузова, отряды полковника Александра Сеславина и штабс-капитана артиллерии Александра Фигнера, «летучий отряд» генерал-майора Ивана Дорохова. А удача летучего отряда полковника Николая Кудашева, который во время боя под Тарутино 6 (18 по н. ст.) октября 1812 года перехватил предписание маршала Франции Бертье направить всё тяжелое снаряжение на Можайскую дорогу, позволила Кутузову вовремя перекрыть французам путь на юг.

Когда остатки «Большой армии» начали отступление по разорённой ими же самими Смоленской дороге, они почти всё время находились под ударами партизанских «летучих отрядов» русской армии. В крупные бои, как поначалу, партизаны уже не вступали, сделав очевидный вывод, что их стихия – это прежде всего тревожащие противника стычки и то, что позднее назовут «разведывательно-диверсионной деятельностью». Тем не менее, даже эти слабые, на первый взгляд, удары лишали и без того теряющую порядок французскую армию управления, оставляли без фуража и провианта, вырывали из её рядов то десяток, то несколько десятков, а то и несколько сотен солдат и офицеров. Во многом это заслуга именно партизан, что к Березине – конечной точке пребывания в России – армия Наполеона подошла, став на три четверти меньше, чем в начале вторжения.

Эти успехи партизан из числа основных сил русской армии привели к появлению партизанских отрядов и в двух вспомогательных корпусах под командованием вице-адмирала Павла Чичагова и генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна. Причём действовали эти отряды даже за пределами Российской империи. В частности, по указанию Чичагова отряд полковника Александра Чернышёва отправился действовать на тыловых коммуникациях французов в Варшавское герцогство и, как писали историки XIX века, «навёл панику до самой Варшавы»».

Как говорится, а тут и крестьяне подоспели. Справедливости ради надо заметить, что народные попытки оказать вооружённый отпор фуражирам французской армии фиксируются уже в начале войны ‒ где-то по инициативе самих крестьян, как реакция на жестокость оккупантов, где-то под предводительством помещиков. Стихийный и разобщённый характер сопротивления изменился, когда после соединения русских армий под Смоленском (23 июля) Барклай выступил с воззванием, обращённым к населению. Главнокомандующий не только призвал всех к вооружённой борьбе с неприятелем, но и дал (на основании довоенных рекомендаций подполковника Чуйкевича) прямые рекомендации мирным жителям, как именно им вести эту борьбу.

Такие вот малоизвестные страницы родной истории. А вместо традиционного послесловия ‒ фрагмент из того самого стихотворения «Полководец», посвящённого Александром Сергеевичем Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли:

«О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и в умиленье!»

Светлая память.

Читайте по теме:

Воскресный антидепрессант Любиной: Барклай-де-Толли ― герой, который знаменит и в Эстонии

Комментарии закрыты.