Игорь Круглов: Паруса Крузенштерна

В этом году исполняется 10 лет со дня открытия в Таллинне площади имени адмирала Крузенштерна. Наш портал уже неоднократно писал об этом замечательном русском мореплавателе и о местах, связанных с его памятью. Их много по всему миру. Имеются такие и в Эстонии (в частности, в Таллинне это Домский собор, где он похоронен, и упомянутая площадь)*.

Мы же сегодня сделаем упор на то, какое место Крузенштерн занимал в сознании прогрессивной творческой и научной интеллигенции (шестидесятников) во второй половине XX века. В ту пору одним из главных мотивов их исканий была романтика. Романтика гор, морей и дальних странствий, чему посвящались стихи и песни, картины и романы, спектакли и кинофильмы.

Конечно, подобная романтика всегда была присуща человечеству, иначе не открывались бы неведомые земли, и Колумб не отправился бы в Америку, Кук — в Австралию, а тот же Крузенштерн — в свою «кругосветку». Но в советское время она довольно долго имела псевдоромантический пиратский «окрас». Началось это ещё с песни Георгия Лепского на стихи Павла Когана «Бригантина», написанной осенью 1937 года и считающейся одной из первых советских бардовских песен.

Надоело говорить и спорить,

И любить усталые глаза.

В флибустьерском дальнем синем море

Бригантина поднимает паруса…

Как видим, здесь преобладала та самая пиратская прелесть. В смысле, не обаяние морскими красотами и приключениями, а состояние прельщённости, приводящее к самообману. В том же году, который считается самым страшным из всех лет сталинских репрессий, вышел фильм «Остров сокровищ» по роману Р. Стивенсона. В нём явно ощущалось продолжение «романтики» первых лет революции и Гражданской войны, когда антиобщественные элементы и люмпены преподносились как «социально близкие» пролетариату слои и даже героизировались, как, например, Котовский. Нередко в искусстве пираты, как и прочая «блатота» типа Жигана в культовой ленте 1930-х годов «Путёвка в жизнь», представали неотразимо симпатичными, вызывали желание подражать. И тому были веские причины: ведь многие большевистские вожди имели уголовное прошлое, даже сам усатый «отец народов». Посему нет ничего удивительного в том, что однажды, на праздничном концерте в Кремле, он попросил Леонида Утёсова спеть свою любимую блатную песню «С одесского кичмана»…

После Великой Отечественной войны морская романтика не угасла. В стране появились морские кружки и яхт-клубы, которых особенно много было в Эстонии. Их члены смело выходили на маленьких судёнышках навстречу стихии, побеждали во всесоюзных и международных соревнованиях…

Что же касается «Бригантины», то на рубеже 1950-х — 1960-х, когда зарождалось массовое бардовское движение, а тон в культуре задавали шестидесятники, она получила вторую жизнь. Это произошло благодаря Юрию Визбору, который когановскую песню и исполнял, и пропагандировал.

Вот как он отзывался о ней:

«Бригантина» Павла Когана — это как символ новой дороги, отправления в путь, неизвестной пока ещё, но уже ясно предчувствуемой радости… Старая «Бригантина», как разводящий, обходила по вечерам институты, зажигала на берегах костры романтики. Ах, как у этих костров хотелось всего настоящего: работы, любви, удачи…»

В честь «Бригантины» называли клубы самодеятельной песни, а государственная фирма «Мелодия» — монополист в области звукозаписи — издала миллионным тиражом пластинку с ней.

Приукрашенные пираты ещё долго фигурировали в разных видах и жанрах песенного творчества. В частности, у Владимира Высоцкого (впрочем, больше песен у него было о других капитанах и матросах, честных и возвышенных), но особенно — в ресторанных шлягерах. Например, в 1960-х в кабаках часто исполняли такую жутковатую муть:

По бушующим морям

Мы гуляем здесь и там,

И никто нас не зовёт в гости! А-ха-ха!

А над нами чёрный флаг,

А на флаге — белый знак:

В человеческих костях — кости! А-ха-ха!

Однако постепенно сия бандитская псевдоромантика из искусства улетучивалась, а на смену ей приходило поклонение действительно мужественным и благородным мореходам. Таким, как адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первым произведением в этом ряду стала песня одного из основателей бардовского жанра Александра Городницкого «Паруса Крузенштерна». Подчеркнём — создал её интеллектуал, известный профессор-геофизик, участник многих океанологических экспедиций в различные районы Мирового океана (в том числе на паруснике «Крузенштерн»), многократно спускавшийся на океанское дно. Поэтому немудрено, что на долгое время она сделалась своеобразным гимном лучшей научной и творческой части общества.

Расправлены вымпелы гордо.

Не жди меня скоро, жена, —

Опять закипает у борта

Крутого посола волна.

Под северным солнцем неверным,

Под южных небес синевой —

Всегда паруса «Крузенштерна»

Шумят над моей головой.

И дома порою ночною,

Лишь только раскрою окно,

Опять на ветру надо мною

Тугое поёт полотно.

И тесны домашние стены,

И душен домашний покой,

Когда паруса «Крузенштерна»

Шумят над моей головой.

Пусть чаек слепящие вспышки

Горят надо мной в вышине,

Мальчишки, мальчишки, мальчишки

Пусть вечно завидуют мне.

И старость отступит, наверно, —

Не властна она надо мной,

Когда паруса «Крузенштерна»

Шумят над моей головой.

Уважение к адмиралу Крузенштерну было тогда очень велико. Оно отразилось, в частности, даже в культовом мультике «Трое из Простоквашино», где кот Матроскин «возвышенно» говорит о Крузенштерне как о «человеке и пароходе» (имелась в виду не только цитата из стихов Маяковского, но и самый настоящий пароход, на коем Матроскин якобы плавал). И в появлении на ЦТ передачи «В нашу гавань заходили корабли…», ведущим и автором которой был Глеб Успенский, автор «Простоквашина»…

Образно говоря, под парусами Крузенштерна уходили и в реальное море, и в моря своих фантазий люди, которые в пору хрущёвской оттепели и разоблачений преступлений Сталина воспрянули духом, а затем, в годы брежневского застоя, никак не могли примириться с новым ужесточением бюрократии, цензуры и несвободы. Именно поэтому они любое своё свободное время использовали для турпоходов, альпинизма, речных и морских путешествий и т. д. Лишь бы получить возможность свободно дышать, общаться, петь о настоящих героях и грезить о дальних странствиях. И мечты эти были уже окрашены не пиратской ерундой, а памятью о деяниях достойных исторических личностей. Такой личность был, безусловно, адмирал Крузенштерн.

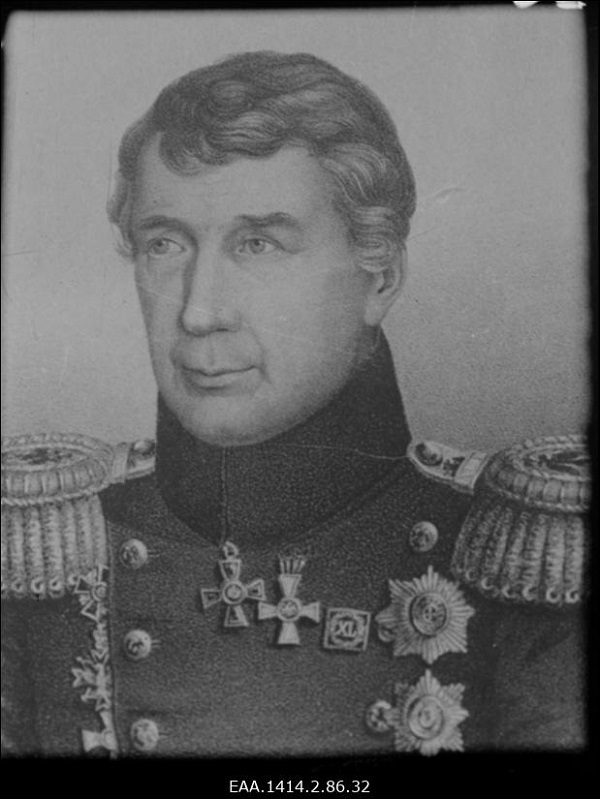

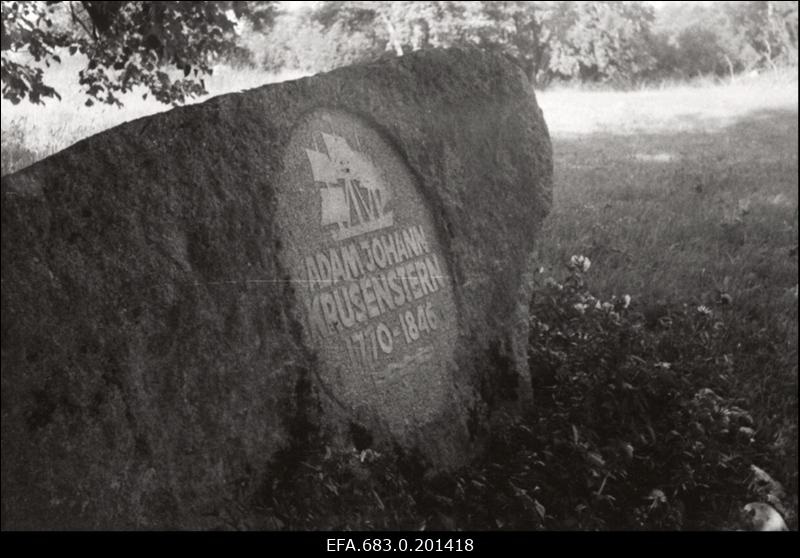

Иван Фёдорович Крузенштерн (Адам Иоганн фон Крузенштерн) родился 8 (19) ноября 1770 года в небогатой дворянской семье, в родовом имении Хаггут (ныне Хагуди), близ Ревеля (ныне Таллинна). Досрочно окончил Морской кадетский корпус. В 1793–1799 годы ходил в Индийский и Атлантический океаны и Южно-Китайское море на английских судах, где служил волонтёром. По результатам этих походов составил проекты прямого торгового сообщения между российскими портами на Аляске и Балтике. Затем, в 1802 году, благодаря своим способностям и энтузиазму получил должность командора первой русской кругосветной экспедиции.

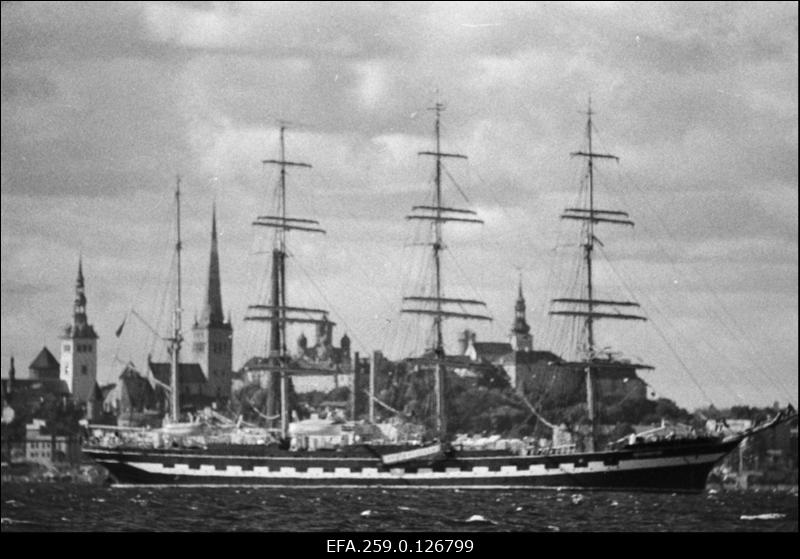

Летом 1803 года эта экспедиция вышла из Кронштадта на двух шлюпах — «Надежда» и «Нева» (капитаном первой был Крузенштерн, второй — Ю. Лисянский). Цель плавания — исследование устья Амура и прилегающих территорий для выявления удобных баз и маршрутов снабжения тихоокеанского флота. В марте 1804-го корабли обогнули мыс Горн и через три недели разошлись. Ещё спустя год «Надежда» прибыла в Петропавловск-Камчатский, потом зашла в Нагасаки (Япония) для высадки там русской миссии и вернулась в Петропавловск. По итогам плавания Крузенштерн составил описание северных и восточных берегов залива Терпения. Летом 1805 года продолжил описательные работы, впервые занеся на карту около 1000 километров восточного, северного и частично западного берегов Сахалина, который принял за полуостров. В Кронштадт вернулся в конце лета 1806-го.

Экспедиция внесла огромный вклад в науку. На карте было уточнено расположение многих географических пунктов и убран несуществующий остров. Были открыты межпассатные противотечения в Атлантическом и Тихом океанах, измерена температура воды на глубинах до 400 метров, определены её удельный вес, прозрачность и цвет. Крузенштерн собрал многочисленные сведения об отливах и приливах в акваториях Мирового океана и о давлении атмосферы, выяснил причину свечения моря. Это всего лишь небольшая часть из всех достижений выдающегося мореплавателя и гидрографа.

Именем И. Ф. Крузенштерна названы 13 географических объектов в различных частях земного шара: остров, три горы, три мыса, два пролива, два атолла, губа и риф. Продолжая сей ряд, добавим: а также площадь в эстонской столице. И, конечно, в сердцах романтиков всегда сохраняется почётное место для его памяти.

Умер Иван Фёдорович Крузенштерн 12 (24) августа 1846 года. Похоронен, как уже было сказано, в Домском соборе в Таллинне.

*Более подробно о них можно прочесть в интересных материалах автора Tribuna.ee Татьяны Любиной.

Комментарии закрыты.